Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы

1 Ин. 1, 5

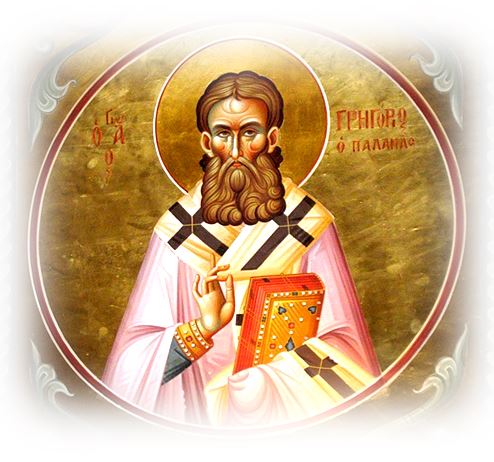

Во вторую Неделю Великого Поста мы совершаем память Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского.

Во вторую Неделю Великого Поста мы совершаем память Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского.

Во вторую Неделю Великого Поста Святая Церковь говорит нам о тайне света, к которому мы должны приобщиться, если хотим увидеть Воскресение Христово. Святитель Григорий Фессалоникийский и богословские споры в XIV веке, связанные с его именем, учили о том, что свет Преображения есть свет нетварный, несотворенный. Опровергая ересь западных Богословов, это учение напоминало о слове Писания, что Бог есть свет, и, исповедуя Бога-Отца и Бога-Сына, Света от Света, Бога истина от Бога истина, мы веруем, что Богом-Светом сотворен другой — тварный свет, тот, о котором сказано в книге Бытия: «Сказал Бог, да будет свет».

Во вторую Неделю Великого Поста Святая Церковь говорит нам о тайне света, к которому мы должны приобщиться, если хотим увидеть Воскресение Христово. Святитель Григорий Фессалоникийский и богословские споры в XIV веке, связанные с его именем, учили о том, что свет Преображения есть свет нетварный, несотворенный. Опровергая ересь западных Богословов, это учение напоминало о слове Писания, что Бог есть свет, и, исповедуя Бога-Отца и Бога-Сына, Света от Света, Бога истина от Бога истина, мы веруем, что Богом-Светом сотворен другой — тварный свет, тот, о котором сказано в книге Бытия: «Сказал Бог, да будет свет».

Эти догматические вопросы не были отвлеченными для жизни Церкви. Не должны они быть отвлеченными и для нас. Беда, если мы воспринимаем их как простые богословские или ученые рассуждения, не имеющие никакого отношения к нашей жизни. Это может означать только одно: что тот свет, о котором нам возвещает Бог — свет, в котором нет никакой тьмы — для нас остается неувиденным, и мы не приносим печали покаяния в том, что пребываем во тьме. Все беды в Церкви связаны, в конце концов, с тем, что какие-то тайны веры становятся отвлеченными, переставая быть живыми насущными вопросами, решающими нашу судьбу, и мы теряем глубину веры, полноту христианского призвания, которое должны осуществить в Церкви.

Протоиерей Александр Шаргунов, «Великий Пост»

Краткое житие святителя Григория Паламы

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Во время турецкого нашествия семья бежала в Константинополь и нашла приют при дворе Андроника II Палеолога (1282-1328). Отец святого Григория стал крупным сановником при императоре, но вскоре умер, и сам Андроник принял участие в воспитании и образовании осиротевшего мальчика. Обладая прекрасными способностями и большим прилежанием, Григорий без труда освоил все предметы, составлявшие полный курс средневекового высшего образования. Император хотел, чтобы юноша посвятил себя государственной деятельности, но Григорий, едва достигнув 20 лет, удалился на Святую Гору Афон в 1316 году (по другим сведениям, в 1318) и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под руководством старца, преподобного Никодима Ватопедского (память II июля), принял постриг и начал путь подвижничества. Через год ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и обещал свое духовное покровительство. Мать Григория вместе с его сестрами также приняла монашество.

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Во время турецкого нашествия семья бежала в Константинополь и нашла приют при дворе Андроника II Палеолога (1282-1328). Отец святого Григория стал крупным сановником при императоре, но вскоре умер, и сам Андроник принял участие в воспитании и образовании осиротевшего мальчика. Обладая прекрасными способностями и большим прилежанием, Григорий без труда освоил все предметы, составлявшие полный курс средневекового высшего образования. Император хотел, чтобы юноша посвятил себя государственной деятельности, но Григорий, едва достигнув 20 лет, удалился на Святую Гору Афон в 1316 году (по другим сведениям, в 1318) и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под руководством старца, преподобного Никодима Ватопедского (память II июля), принял постриг и начал путь подвижничества. Через год ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и обещал свое духовное покровительство. Мать Григория вместе с его сестрами также приняла монашество.

После преставления старца Никодима инок Григорий проходил 8 лет свой молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а после кончины последнего перешел в Лавру преподобного Афанасия. Здесь он прислуживал за трапезой, а затем стал церковным певцом. Но через три года (1321), стремясь к более высоким ступеням духовного совершенства, он поселился в небольшой отшельнической обители Глоссии. Настоятель этой обители стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве — умному деланию, которое постепенно разрабатывалось и усваивалось монахами, начиная с великих пустынников IV века, Евагрия Понтийского и преподобного Макария Египетского (память 19 января). После того, как в XI веке в трудах Симеона Нового Богослова (память12 марта) подробное освещение получили внешние молитвенные приемы умного делания, оно было усвоено афонскими подвижниками.

Опытное применение умного делания, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазма (от греч. «покой», «молчание»), а сами практикующие его стали называться исихастами. За время пребывания в Глоссии будущий святитель полностью проникся духом исихазма и принял его для себя как основу жизни. В 1326 году из-за угрозы нападения турок вместе с братией он перебрался в Солунь (Фессалоники), где тогда же был рукоположен в сан священника.

Свои обязанности пресвитера святой Григорий сочетал с жизнью отшельника: пять дней недели проводил в безмолвии и молитве, и только в субботу и воскресенье пастырь выходил к народу — совершал богослужение и произносил проповеди. Его поучения часто вызывали у предстоящих в храме умиление и слезы. Однако полная отрешенность от общественной жизни святителю была несвойственна. Иногда он посещал богословские собрания городской образованной молодежи во главе с будущим Патриархом Исидором. Возвращаясь как-то из Константинополя, он обнаружил близ Солуни местечко Верии, удобное для уединенной жизни. Вскоре он собрал здесь небольшую общину монахов-отшельников и руководил ею в течение 5 лет. В 1331 году святитель удалился на Афон и уединился в скиту святого Саввы, близ Лавры преподобного Афанасия. В 1333 году он был назначен игуменом Есфигменского монастыря в северной части Святой Горы. В 1336 году святитель вернулся в скит святого Саввы, где занялся богословскими трудами, которых не оставлял уже до конца жизни.

А между тем в 30-е годы XIV века в жизни Восточной Церкви назревали события, поставившие святителя Григория в ряд наиболее значительных вселенских апологетов Православия и принесшие ему известность учителя исихазма.

Около 1330 года в Константинополь из Калабрии приехал ученый монах Варлаам. Автор трактатов по логике и астрономии, умелый и остроумный оратор, он получил кафедру в столичном университете и стал толковать сочинения Дионисия Ареопагита (память 3 октября), апофатическое богословие которого было признано в равной мере и Восточной и Западной Церквами. Вскоре Варлаам поехал на Афон, познакомился там с укладом духовной жизни исихастов и, на основании догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретическим заблуждением. Путешествуя с Афона в Солунь, оттуда в Константинополь и затем снова в Солунь, Варлаам вступал в споры с монахами и пытался доказать тварность Фаворского света; при этом он не стеснялся поднимать на смех рассказы иноков о молитвенных приемах и о духовных озарениях.

Святитель Григорий, по просьбе афонских монахов, обратился сначала с устными увещаниями. Но, видя безуспешность подобных попыток, он письменно изложил свои богословские доводы. Так появились «Триады в защиту святых исихастов» (1338). К 1340 году афонские подвижники с участием святителя составили общий ответ на нападки Варлаама — так называемый «Святогорский томос». На Константинопольском Соборе 1341 года в храме Святой Софии произошел спор святителя Григория Паламы с Варлаамом, сосредоточившийся на природе Фаворского света. 27 мая 1341 года Собор принял положения святителя Григория Паламы о том, что Бог, недоступный в Своей Сущности, являет Себя в энергиях, которые обращены к миру и доступны восприятию, как Фаворский свет, но являются не чувственными и не сотворенными. Учение Варлаама было осуждено как ересь, а сам он, преданный анафеме, удалился в Калабрию.

Но споры между паламитами и варлаамитами были далеко не закончены. К числу вторых принадлежали ученик Варлаама, болгарский монах Акиндин и Патриарх Иоанн XIV Калека (1341-1347); к ним склонялся и Андроник III Палеолог (1328-1341). Акиндин выступил с рядом трактатов, в которых объявлял святителя Григория и афонских монахов виновниками церковных смут. Святитель написал подробное опровержение домыслов Акиндина. Тогда Патриарх отлучил святителя от Церкви (1344) и подверг темничному заключению, которое продолжалось три года. В 1347 году, когда Иоанна XIV на патриаршем престоле сменил Исидор (1347-1349), святитель Григорий Палама был освобожден и возведен в сан архиепископа Солунского. В 1351 году Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал православность его учения. Но солуняне приняли святителя Григория не сразу, он вынужден был жить в разных местах. В одну из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок. Святителя Григория в течение года продавали в различных городах как пленника, но и тогда он неутомимо продолжал проповедь христианской веры.

Лишь за три года до кончины вернулся он в Солунь. Накануне его преставления ему явился в видении святитель Иоанн Златоуст. Со словами «В горняя! В горняя!» святитель Григорий Палама мирно преставился к Богу 14 ноября 1359 года. В 1368 году он был канонизован на Константинопольском Соборе при Патриархе Филофее (1304-1355, 1362-1376), который написал житие и службу святителю.

«Настольная книга священнослужителя», Т. 2

Святитель Григорий Палама (видеосюжет):

Мы же, отвращаясь и от древних, и от новых еретиков, веруя, как были научены: что Святые созерцают и как причастники разделяют царство и славу и сияние и свет неизреченный и благодать божественную, — но не существо Божие, — идем к сиянию благодатного Света, дабы познать и поклониться Трисиянному Божеству, во единице сияющему, неизреченному Сиянию из единой триипостасной природы; и очи помысла устремим на Слово, Которое с плотию ныне восседает превыше небесных сводов, Которое, как это подобает Богу, седя одесную Величия, как бы издали так обращается к нам: «Если кто желает примкнуть к сей славе, пусть, насколько это возможно, подражает Мне и шествует тем путем, которым Я шел на земле и представил в пример как образ жизни».

Мы же, отвращаясь и от древних, и от новых еретиков, веруя, как были научены: что Святые созерцают и как причастники разделяют царство и славу и сияние и свет неизреченный и благодать божественную, — но не существо Божие, — идем к сиянию благодатного Света, дабы познать и поклониться Трисиянному Божеству, во единице сияющему, неизреченному Сиянию из единой триипостасной природы; и очи помысла устремим на Слово, Которое с плотию ныне восседает превыше небесных сводов, Которое, как это подобает Богу, седя одесную Величия, как бы издали так обращается к нам: «Если кто желает примкнуть к сей славе, пусть, насколько это возможно, подражает Мне и шествует тем путем, которым Я шел на земле и представил в пример как образ жизни».

Итак, будем созерцать внутренними очами сие великое зрелище: наше естество, навсегда соединившееся в своей жизни с невещественным огнем Божества; и сняв с себя кожаные одежды, в которые мы оделись вследствие преступления, т.е. отвергнув земные и плотские заботы, станем на Святой земле: каждый создав свою личную Святую землю, достигнув сего путем добродетели и тяготения к Богу, чтобы нам возыметь дерзновение, когда Бог придет во свете и, притекши к Нему, воссиять и вечно пребывать с Ним, озаренными во славу Трисолнечного и единственнейшего Сияния ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Свт. Григорий Палама. Из Слова на Преображение Господне

Святитель Григорий Палама (~1296–1357)

Биография

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Palama/

Молитвы

Тропарь святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому

глас 8

Правосла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мона́хов добро́то, богосло́вов побо́рниче непребори́мый,/ Григо́рие чудотво́рче, Фессалони́тская похвало́,/ пропове́дниче благода́ти,// моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Православия светило, Церкви утверждение и учитель, монахов красота, богословов защитник непреоборимый, Григорий чудотворец, Фессалоникийская хвала, провозвестник благодати, моли непрестанно о спасении душ наших.

Тропарь святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому

глас 8

Правосла́вию наста́вниче, святи́телем украше́ние,/ богосло́вцем побо́рниче непобеди́мый, Григо́рие чудотво́рче,/ Солу́ню вели́кая похвало́, пропове́дниче благода́ти,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Православия учитель, святителей украшение, богословов защитник непобедимый, Григорий чудотворец, Салоник великая хвала, провозвестник благодати , моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому

глас 8

Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н,/ Богосло́вия све́тлую согла́сно трубу́,/ воспева́ем тя Григо́рие Богоглаго́льниче:/ но я́ко ум Уму́ Пе́рвому предстоя́й,/ к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м:// ра́дуйся пропове́дниче благода́ти.

Перевод: Мудрости священный и Божественный орга́н, Богословия громкую трубу мы стройно воспеваем тебя, Григорий Богословесный. Но, как ум, стоящий близко к Верховному Уму, к Нему ум наш, отче направь, дабы нам восклицать: «Радуйся, провозвестник благодати!»

Кондак святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому

глас 4

Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся,/ при две́рех суд, воста́нем у́бо постя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лостынями, зову́ще:/ согреши́хом па́че песка́ морска́го,/ но осла́би, Соде́телю всех,// я́ко да прии́мем нетле́нныя венцы́.

Перевод: Ныне время добродетелей явилось, и при дверях Судия; не будем же унывать, но давайте, постясь, принесем слезы, сокрушение и милостыню, взывая: «Грехов наших больше, чем песка морского, но отпусти всем, всех Освободитель», дабы получить нам нетленный венец.

Молитва святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому

О, треблаже́нная и честна́я вои́стину и превожделе́нная главо́, безмо́лвия держа́во, мона́шествующих сла́во, о́бщее богосло́вов и отце́в и учи́телей украше́ние, апо́столов сподви́жниче, испове́дников и му́чеников безкро́вный ревни́телю и венча́телю словесы́ и дея́ньми и благоче́стия побо́рниче и воево́до взбра́нный, боже́ственных догма́тов высо́кий изъясни́телю и учи́телю, пре́лести многоразли́чных ересе́й потреби́телю, всея́ Це́ркве Христо́вы предста́телю, и стра́же, и изба́вителю! Ты́ и преста́влься ко Христу́ назира́еши у́бо и ны́не ста́до твое́ и всю́ Це́рковь свы́ше, боле́зни разли́чныя исцеля́я и словесы́ твои́ми вся́ управля́я, и е́реси изгоня́я, и многообра́зных страсте́й избавля́я. Приими́ же и на́ше сие́ моле́ние и изба́ви на́с от страсте́й и искуше́ний, и треволне́ний, и бе́д, и осла́бу и ми́р и благоде́нствие на́м пода́ждь, о Христе́ Иису́се Го́споде на́шем, Ему́же сла́ва и держа́ва подоба́ет со безнача́льным Его́ Отце́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому

О, всехва́льный святи́телю Христо́в и чудотво́рче Григо́рие! Приими́ сие́ ма́лое моле́ние от на́с гре́шных к тебе́ прибега́ющих и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ Го́спода Бо́га на́шего Иису́са Христа́, я́ко да, призре́в на ны́ ми́лостивно, да́рует на́м согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных проще́ние, и по вели́цей Свое́й ми́лости изба́вит на́с от бе́д, печа́лей, ско́рби и боле́зней душе́вных и теле́сных, обдержа́щих на́с; да пода́ст земли́ плодоно́сие, и вся́, я́же на по́льзу настоя́щаго жития́ на́шего потре́бная; да да́рует на́м сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии, и да сподо́бит на́с гре́шных и недосто́йных Небе́снаго Ца́рствия Своего́, со все́ми святы́ми сла́вити Его́ безконе́чное милосе́рдие, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому

Все́х правосла́вных наста́вниче и Це́ркви сия́ние, о́тче Григо́рие, вся́каго обстоя́ния на́с изба́ви, боже́ственной ико́не твое́й припа́дающе ве́рою, свобожда́я от навожде́ния на на́с вра́жия, ты́ бо помо́щник на́ш явля́ешися и исполня́ешися и исполня́еши при́сно проше́ния све́тло ублажа́ющих тя́, на вся́ко вре́мя моля́ся Трисия́нной Тро́ице, Е́йже подоба́ет ве́лия сла́ва, че́сть и поклоне́ние Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бог есть свет

Во вторую Неделю Великого Поста мы совершаем память Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского.

Во вторую Неделю Великого Поста мы совершаем память Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского.Эти догматические вопросы не были отвлеченными для жизни Церкви. Не должны они быть отвлеченными и для нас. Беда, если мы воспринимаем их как простые богословские или ученые рассуждения, не имеющие никакого отношения к нашей жизни. Это может означать только одно: что тот свет, о котором нам возвещает Бог — свет, в котором нет никакой тьмы — для нас остается неувиденным, и мы не приносим печали покаяния в том, что пребываем во тьме. Все беды в Церкви связаны, в конце концов, с тем, что какие-то тайны веры становятся отвлеченными, переставая быть живыми насущными вопросами, решающими нашу судьбу, и мы теряем глубину веры, полноту христианского призвания, которое должны осуществить в Церкви.

Протоиерей Александр Шаргунов, «Великий Пост»

Материалы на сайте Православие.Ru:

| Святитель Григорий Палама и его учение | |

Святитель Григорий Палама: житие, творения, учение Святитель Григорий Палама: житие, творения, учение

|

|

Синаксарь в неделю вторую Великого поста. Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского Синаксарь в неделю вторую Великого поста. Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского

Когда Григорию исполнилось 20 лет, сочтя все земное худшим сновидений, желал устремиться к Богу, Источнику и Подателю всякой премудрости, и совершенным житием всего себя посвятить Ему. Затем, согласно евангельской заповеди раздав все имение нищим, великодушно презрев царскую милость, славу и дворцовые почести, последовал за Христом.

|

|

|

Протоиерей Андрей Ткачев Догматика Православной Церкви сложна. Сложна не так, как сложна теоретическая физика или иная мудреная наука с малым числом адептов. Сложность заключается не только в высоте предмета, и в необходимых (длительных и напряженных) интеллектуальных усилиях по его освоению и проч. Нужна жизнь по Евангелию, прежде всего. Потом, по мере исполнения заповедей и постоянного стремления к Богообщению, откровение тайн может прийти, как дар от Бога. |

|

«Победа священнобезмолствующих», или «Остановленный Ренессанс» «Победа священнобезмолствующих», или «Остановленный Ренессанс»

|

|

|

И еще более высокое единение с Богом возможно. Его познали те, которые были озарены Святым Духом Утешителем и созерцали нетварный Свет.

|

|

|

Рассуждают священник Василий Куценко, Киприан Шахбазян и Павел Доброцветов

|

|

| Проповеди | |

|

На протяжении двух тысяч лет Церковь и богослужения, совершаемые в святых обителях, собирали христиан, соединяли их молитвой в одну веру, исцеляли от болезней, разрешали от грехов на святой исповеди, соединяли со Христом молитвой и Святыми Таинствами…

|

|

Борьба за молитву Борьба за молитву

Когда сводится вся наша христианская жизнь лишь к некой констатации того факта, что мы христиане, к исповеданию веры внешнему, к вычитке, а не молитве, тогда небо оказывается закрытым для нас и жизнь не воспринимается, как чудо. И мы вместе с Варлаамом удивляемся и сомневаемся: да разве возможно то, о чем говорят эти аскеты? Скорее всего, они просто слишком много постятся и слишком мало спят…

|

|

Причастие Фаворского света Причастие Фаворского света

Вопрос этот никто не готовил специально и возник он, как бы, сам собой, постепенно обозначая подлинную пропасть между разными целями жизни внутри христианства и разными типами благочестия. Точкой приложения усилий и тем щитом, о которые ломались копья, стал праздник Преображения. Что произошло на Фаворе? Что видели апостолы, и зачем они видели то, что видели? Противники Григория говорили, что свет, виденный апостолами, есть свет особый, просвещающий, но сотворенный, подобно животворному для всей природы солнечному свету.

|

|

Неделя вторая Великого поста. Неделя вторая Великого поста.Евангелие об исцелении расслабленного В прошлый день недельный мы слышали евангельское зачало о чудотворном действии великого и могущественного присутствия Христова. Нафанаил, усомнившийся в словах апостола Филиппа, что явился в мир долгожданный Мессия в лице Иисуса из Назарета, – тот самый Нафанаил, как только оказался в присутствии Самого Господа, тут же признал и исповедал Его Сыном Божиим и Царем Израилевым. А сегодняшний отрывок из Евангелия говорит о величайшем старании и трудах истинно верующих людей, приложенных ими, дабы оказаться в присутствии Господа Иисуса Христа.

|

|

|

Не будут ли и нам судьями Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Палама и прочие светильники веры?

|

|

|

Зависть есть первоначальное семя всякого зла, первое порождение всякого греха, первая ядовитая скверна, растлившая небо и землю, первый тлетворный пламень, зажегший огонь вечной муки. Первый, согрешивший на небесах гордостью, был денница; первый, согрешивший в раю преслушанием, был Адам; первый, по изгнании согрешивший завистью, был Каин. Но первой причиной всех тех грехов денницы, Адама и Каина была все-таки зависть.

|

|

|

Зависть есть первоначальное семя всякого зла, первое порождение всякого греха, первая ядовитая скверна, растлившая небо и землю, первый тлетворный пламень, зажегший огонь вечной муки. Первый, согрешивший на небесах гордостью, был денница; первый, согрешивший в раю преслушанием, был Адам; первый, по изгнании согрешивший завистью, был Каин. Но первой причиной всех тех грехов денницы, Адама и Каина была все-таки зависть.

|

|

|

Я не знаю, смогу ли разъяснить вам, что такое грех. Ничто не совершается так легко и не понимается так трудно, как грех. Поэтому-то мы легко согрешаем и трудно раскаиваемся. Из того, что сказано о грехе отцами Церкви и учеными богословами, мы можем только заключить, что это – беспредельное зло, почти поношение Бога. Но все это слова, которые или не доступны для человеческого разумения, или не воздействуют на человеческую душу. Что мне сказать, чтобы дать вам понять, какое это безграничное зло?

|

|

|

Возможно ли живущему на земле взойти на небо? Не пустая ли это мечта, над которой так посмеиваются люди мира сего и мудрецы века сего? Действительно, восхождение на небо могло бы казаться странной, неосуществимой мечтой, если бы туда уже предтечею не взошел Христос и не открыл путь всем святым Своим.

|

|

| Вопросы священнику |

| Видео и аудио |

дио и видео

| Записи богослужений |

Кто совершеннее: Ангелы или люди?

Второе воскресенье Великого поста и следующая за ним 3-я седмица посвящены памяти византийского иерарха и богослова святителя Григория Паламы (1296–1359), архиепископа Фессалоникийского (Солунского). Назвав его именем следующий за «Неделей Торжества Православия» календарный период, Православная Церковь засвидетельствовала тем самым высшую ценность и отличительную особенность той мистической традиции, которой святой Григорий дал окончательное философское завершение. Эта одна из утончённейших форм христианской мистики, имевшая к тому времени многовековую традицию, носит название «исихазм» (от греческого исихиа – «покой», «безмолвие»), или, в честь его систематизатора, – «паламизм».

Второе воскресенье Великого поста и следующая за ним 3-я седмица посвящены памяти византийского иерарха и богослова святителя Григория Паламы (1296–1359), архиепископа Фессалоникийского (Солунского). Назвав его именем следующий за «Неделей Торжества Православия» календарный период, Православная Церковь засвидетельствовала тем самым высшую ценность и отличительную особенность той мистической традиции, которой святой Григорий дал окончательное философское завершение. Эта одна из утончённейших форм христианской мистики, имевшая к тому времени многовековую традицию, носит название «исихазм» (от греческого исихиа – «покой», «безмолвие»), или, в честь его систематизатора, – «паламизм».

«Умное делание» и духовное созерцание исихастов резко отличалось от чисто умозрительного философского («рационалистического») созерцания. Здесь – не пассивное или высокомерное, но деятельное и творческое созерцание, в процессе которого отдавшийся ему человек переформировывает сам себя, становясь на путь бесконечного духовно-нравственного совершенствования. Достигший высокой стадии просветления человек преображается, становясь проводником зримых божественных энергий, или «фаворского света». Это значит, что в высших проявлениях духовной жизни человека реально участвует и его тело. Именно телесность, – утверждает святитель Григорий Палама, – даёт человеку преимущество перед бестелесными ангелами! Отсюда и предельно высокая оценка телесной стороны человеческого бытия (и человеческой культуры в целом), резко отличающая истинное Христианство – как религию Боговоплощения и Вочеловечения! – от различных псевдоаскетических («скопческих») течений и тупиковых мистических традиций «развоплощения» и «угасания» (нирваны).

Неудивительно, что исихазм оказывается в центре культуры Православия, а его тесная связь с эстетической сферой хорошо знакома нам не только по византийским образцам. Исихастами были преподобный Андрей Рублев, Феофан Грек и многие другие. Нить исихастской традиции протянулась вплоть до святого Серафима Саровского, и мы не можем утверждать, что она оборвалась после него. Византийская эстетика исихазма после падения Византии многие столетия питала духовную культуру православных стран, и уже в XX веке выдающиеся российские мыслители священник Павел Флоренский и протоиерей Сергий Булгаков пытались решить сформулированные ей задачи.

Литература по теме «Исихазм» огромна; из российских авторов наибольший вклад в ее изучение внесли архиепископ Василий (Кривошеин), протоиерей Иоанн Мейендорф, А. С. Позов, С. С. Аверинцев, Г. М. Прохоров.

Юрий Рубан,

канд. ист. наук, канд. богословия

Подборка проповедей на портале Азбука.Ru:

Проповедь епископа Митрофана (Зноско-Боровского). Неделя 2-я Великого поста.

Проповедь протоиерея Александра Меня. Во вторую неделю Великого поста.

Проповедь протоиерея Василия Михайловского. Неделя вторая Великого поста.

Проповедь протоиерея Евгения Горячева. В Неделю 2-ю Великого Поста.

Проповедь митрополита Макария (Булгакова). Слово в неделю вторую Великого поста.

Проповедь священника Иоанна Павлова. Неделя вторая поста, святителя Григория Паламы.

Проповедь архимандрита Ианнуария (Ивлиева). 2-я неделя Великого поста, Евр.1:10 – 2,3.

Проповедь протоиерея Димитрия Смирнова. Неделя 2-я Великого поста.

Проповедь священномученика Фаддея (Успенского). Слово в Неделю 2-ю Великого поста.

Проповедь схиархимандрита Кирилла (Павлова). О борьбе с искушениями.

Проповедь митрополита Сурожского Антония. Святитель Григорий Палама.

Проповедь святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Слово на пассии. Девятое.

Проповедь протоиерея Родиона Путятина. Во вторую Неделю Великого поста.

Проповедь протоиерея Вячеслава Резникова. О ангельском деле.

Источники:

(1336)

Ароматное вино для зрелых духом

Ароматное вино для зрелых духом Восхождение к Фаворскому свету

Восхождение к Фаворскому свету Святитель Григорий Палама: редкий для традиции случай

Святитель Григорий Палама: редкий для традиции случай Ароматное вино для зрелых духом

Ароматное вино для зрелых духом Душа и тело

Душа и тело

Всенощное бдение в Сретенском монастыре накануне Недели 2-й Великого поста

Всенощное бдение в Сретенском монастыре накануне Недели 2-й Великого поста Божественная литургия в Сретенском монастыре в Неделю 2-ю Великого поста

Божественная литургия в Сретенском монастыре в Неделю 2-ю Великого поста Божественная литургия во вторую Неделю Великого поста

Божественная литургия во вторую Неделю Великого поста