Протоиерей Александр Глебов

Проповедь в понедельник 6‑й седмицы по Пятидесятнице

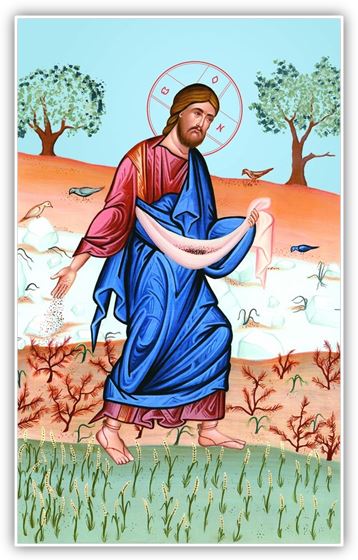

Мф.13:10-23.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Мы с вами сегодня слышали достаточно редкое для евангельской истории пояснение притчи. Пояснение притчи не Иоанном Златоустом, не блаженным Феофилактом, не каким-либо другим толкователем Священного Писания, а разъяснение ее Самим Христом. Христос рассказал притчу о сеятеле, а затем, что бывало очень редко, Он объяснил значение этой притчи, ее смысл и что скрывается под ее образами.

Но прежде, чем пояснять притчу Спаситель удовлетворил недоумение Своих учеников, которые вопрошали по поводу того, зачем Христос говорит притчами. Ну действительно, зачем говорить притчами, то есть образами, иносказаниями, загадками, когда можно сказать прямо. Христос отвечает им, напомню ответ Спасителя:

«Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо, кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «слухом услышите, и не уразумеете; и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их». Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».

Читать далее Протоиерей Александр Глебов: Проповедь в понедельник 6‑й седмицы по Пятидесятнице →

(31)

![]() ———————-

———————-

В

В

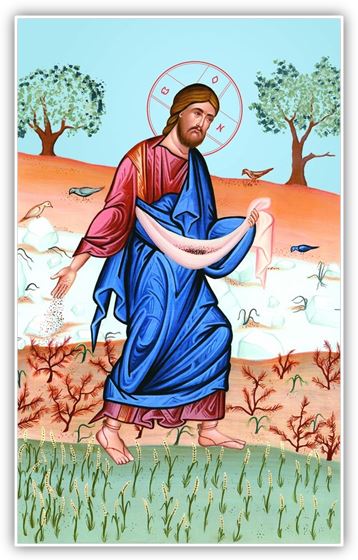

«Преподобный Петр, царевич Ордынский, был племянником хана Золотой Орды Берке, внука Чингисхана… В 1253 году святитель Кирилл Ростовский ходил в Орду для ходатайства о церковных нуждах своей епархии и рассказывал хану о православных чудесах. В числе слушателей был и юный племянник хана, на которого рассказ произвел особенно сильное впечатление. Через некоторое время у Берке заболел сын. Вспомнив рассказ русского епископа об исцелениях, он вызвал святителя Кирилла, и по молитвам владыки больной исцелел. На обратном пути святителя догнал племянник Берке и умолил взять его с собой. В Ростове отрок был крещен с именем Петр, изучил христианские обычаи, а затем женился на русской…»

«Преподобный Петр, царевич Ордынский, был племянником хана Золотой Орды Берке, внука Чингисхана… В 1253 году святитель Кирилл Ростовский ходил в Орду для ходатайства о церковных нуждах своей епархии и рассказывал хану о православных чудесах. В числе слушателей был и юный племянник хана, на которого рассказ произвел особенно сильное впечатление. Через некоторое время у Берке заболел сын. Вспомнив рассказ русского епископа об исцелениях, он вызвал святителя Кирилла, и по молитвам владыки больной исцелел. На обратном пути святителя догнал племянник Берке и умолил взять его с собой. В Ростове отрок был крещен с именем Петр, изучил христианские обычаи, а затем женился на русской…»

Н

Н