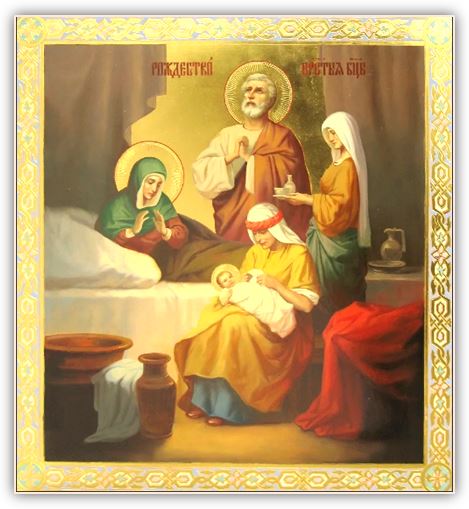

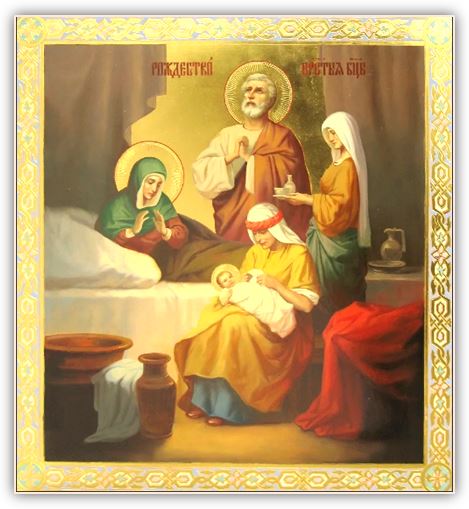

Чем должен стать для нас тот или иной праздник церковного года? Торжественным воспоминанием определенного события Священной истории? Сердечным переживанием этого события? Да, но не только. Думается, каждый праздник должен оказаться для нас очередным духовным приобретением или уроком. Мы всякий раз призваны что-то открыть для себя в этот день, что-то понять глубже, чем раньше, что-то увидеть другими глазами. Об уроках первого из двунадесятых праздников церковного года — Рождества Пресвятой Богородицы — мы беседуем с клириком Свято-Троицкого собора в Саратове иереем Александром Степовиком.

Чем должен стать для нас тот или иной праздник церковного года? Торжественным воспоминанием определенного события Священной истории? Сердечным переживанием этого события? Да, но не только. Думается, каждый праздник должен оказаться для нас очередным духовным приобретением или уроком. Мы всякий раз призваны что-то открыть для себя в этот день, что-то понять глубже, чем раньше, что-то увидеть другими глазами. Об уроках первого из двунадесятых праздников церковного года — Рождества Пресвятой Богородицы — мы беседуем с клириком Свято-Троицкого собора в Саратове иереем Александром Степовиком.

— Отец Александр, Священное Писание и Священное предание Церкви не одну такую историю хранят: бездетная супружеская пара или бесплодная женщина страдают от своего бесчадия, возраст заставляет их расстаться с надеждой… и вот тут-то и происходит чудо — рождается дитя с великой судьбой. Вспомним Авраама и Сарру, мать пророка Самуила Анну (1 Царств, глава 2), из позднейших событий — Захарию и Елисавету… Почему же так, почему родительскому счастью, чудесному обретению предшествует столь долгое, столь мучительное ожидание и отчаяние?

— Отец Александр, Священное Писание и Священное предание Церкви не одну такую историю хранят: бездетная супружеская пара или бесплодная женщина страдают от своего бесчадия, возраст заставляет их расстаться с надеждой… и вот тут-то и происходит чудо — рождается дитя с великой судьбой. Вспомним Авраама и Сарру, мать пророка Самуила Анну (1 Царств, глава 2), из позднейших событий — Захарию и Елисавету… Почему же так, почему родительскому счастью, чудесному обретению предшествует столь долгое, столь мучительное ожидание и отчаяние?

— Не соглашусь с таким определением — мучительное ожидание, отчаяние… Скорее, во всех этих случаях нужно говорить об ожидании в смирении, в терпении, в доверии к Богу. Что делает будущий отец Пресвятой Девы Иоаким, когда первосвященник Иссахар отказывается принять его дары, поскольку он бездетен, то есть — по убеждению первосвященника — не имеет благословения Божия и скрывает некие свои тайные грехи?

Иоаким не ропщет, не злится, не ищет способа выплеснуть свою обиду — он, как говорит нам Предание, уходит в пустыню, накладывает на себя сорокадневный пост и молится Богу. Он просит Бога сотворить с ним такое же чудо, какое сотворил Господь с Авраамом, дав ему в старости сына Исаака. А что делает Анна, оставшаяся дома? Она тоже молится, она открывает свою боль перед Богом. То есть — на скорбные события в своей жизни Иоаким и Анна отвечают внутренним подвигом. Для меня это — пример преданности человека Богу; пример того, как человек именно на Бога всё свое упование возлагает: не на себя самого, не на других людей, а именно на Творца: Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения (Пс. 145, 3). Это доверие, и не только то, которое мы проявляем в житейских трудностях — «Господи, помоги!». Это доверие, с которым человек всю жизнь свою Богу безоговорочно вручает. И тут мы можем вспомнить еще одного человека из Библии — Иова Многострадального. В тех бедах, которые так неожиданно и так необъяснимо на него обрушились, он полностью доверял Богу. И сказала ему жена его: ты все ещё тверд в непорочности твоей! похули Бога и умри. Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими (Иов 2, 9-10). Терпение, смирение и искреннее доверие к Отцу — вот что предшествует происходящему с человеком чуду.

Читать далее Марина Бирюкова: Дивный плод терпения и смирения →

(75)

![]()

![]() Слово Архипастыря;

Слово Архипастыря;![]() Кроссворд-разминка: «Какой раз в первый класс?«;

Кроссворд-разминка: «Какой раз в первый класс?«;![]() Страничка школьника; Рассказ О чем молиться?

Страничка школьника; Рассказ О чем молиться?![]() Японский кроссворд: «Кафедральный Воскресенский Собор в Токио (столице Японии)«;

Японский кроссворд: «Кафедральный Воскресенский Собор в Токио (столице Японии)«;![]() Успех учебы: «Профессия«;

Успех учебы: «Профессия«;![]() Чудеса XX столетия: «Святая броня«;

Чудеса XX столетия: «Святая броня«;![]() Крест – наша защита;

Крест – наша защита;![]() Домашний иконостас;

Домашний иконостас;![]() Вера предков: «Неопалимая Купина»;

Вера предков: «Неопалимая Купина»;![]() Белорусская народная сказка: «Легкий хлеб«;

Белорусская народная сказка: «Легкий хлеб«;![]() расскраски, тесты и многое другое…

расскраски, тесты и многое другое… Читать далее Детский журнал «Колыбель» №9-2024

Читать далее Детский журнал «Колыбель» №9-2024

О

О

В

В

Д

Д

Ч

Ч

— Отец Александр, Священное Писание и Священное предание Церкви не одну такую историю хранят: бездетная супружеская пара или бесплодная женщина страдают от своего бесчадия, возраст заставляет их расстаться с надеждой… и вот тут-то и происходит чудо — рождается дитя с великой судьбой. Вспомним Авраама и Сарру, мать пророка Самуила Анну (1 Царств, глава 2), из позднейших событий — Захарию и Елисавету… Почему же так, почему родительскому счастью, чудесному обретению предшествует столь долгое, столь мучительное ожидание и отчаяние?

— Отец Александр, Священное Писание и Священное предание Церкви не одну такую историю хранят: бездетная супружеская пара или бесплодная женщина страдают от своего бесчадия, возраст заставляет их расстаться с надеждой… и вот тут-то и происходит чудо — рождается дитя с великой судьбой. Вспомним Авраама и Сарру, мать пророка Самуила Анну (1 Царств, глава 2), из позднейших событий — Захарию и Елисавету… Почему же так, почему родительскому счастью, чудесному обретению предшествует столь долгое, столь мучительное ожидание и отчаяние?