Проповедь протоиерея Вячеслава Резникова

О мере любви

1Тим.1:1-7, Лк.14:12-15.

В послании к Тимофею, отправленному в Ефес устраивать церковную жизнь, Апостол Павел особенно просит вразумлять тех, кто занимался «баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». И далее, говоря о конечной цели всех Апостольских трудов, Павел определяет ее, как «любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры».

Вот, сегодня опять о любви. Вчера мы видели урок человеку, желавшему узнать, кто его ближний, уверенному, что он знает, что такое любовь. Впрочем, есть традиция толковать вчерашний рассказ, как притчу о нашем спасении. «Впавший в разбойники» – погибающий в грехах человеческий род. Священник и левит – ветхозаветные закон и пророки, не давшие спасения. Самарянин – сам Иисус Христос. Гостиничник – епископ, которому вверено попечение о Божьих людях. Предполагаемое возвращение Самарянина – второе Христово пришествие. И как же хочется, чтобы это было, действительно, только притчей! Но слова «иди, и ты поступай так же» (Лк.10:37) звучат неумолимо ясно.

Итак, во вчерашнем рассказе Господь показал должную меру любви по отношению ко всякому, кого Он Сам в данный момент к нам приблизил. Но оставалась надежда, что, может быть, больше не попадется на моем пути чужой человек в подобной беде, и не придется мне, подобно священнику и левиту, снова пройти мимо. Но сегодняшнее чтение разрушает и эту лукавую надежду.

Господь говорит: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых: и блажен будешь, что они не могут воздать тебе: ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Мы устраиваем пиры специально для близких сердцу. Но оказывается, надо звать тех, кто нам чужд, незнаком, а порой и грязен, и противен. И даже не ждать, что, может быть, сами случайно забредут, но – самим звать! Невероятно и непостижимо, как… сама любовь. Как, собственно, Сам Бог. Потому что, собственно, Бог и есть любовь (Ин.4:8).

И тут только одно может немного утешить и обнадежить. Вспомним, как еще в сомнениях бродя вокруг церковной ограды, мы с ужасом узнавали, что нам предстоит соблюдать посты, оставить те или иные греховные привычки, выполнять те или иные непривычные обязанности. И вот, сколь многое из этого уже стало для нас естественным и привычным, без чего мы уже не представляем своей жизни!

Проповедь протоиерея Вячеслава Резникова

О том, для кого пишутся святые книги

1Тим.1:8-14, Лк.14:25-35.

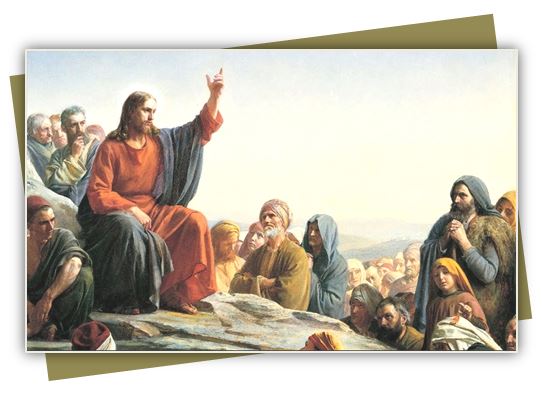

Господь Иисус Христос продолжал Свой земной путь и, как обычно, «с Ним шло множество народа». Тут были все: и кто сознательно искал путь в Царство Небесное, и кто, не отдавая себе отчета, просто хотел быть с Иисусом, видеть и слышать Его; и кто искал только исцеления, или был увлечен любопытством. Среди всех были и ученики Господни, которых Он Сам избрал и приблизил к Себе. Иисус же постоянно учил. Что-то Он говорил наедине ученикам, но чаще обращался ко всем. И многое казалось невыполнимым. Например, даже в Нагорной проповеди: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф.5:48), или о том, чтобы подставлять правую щеку после удара по левой.

Так и сегодня. Ко всем, кто шел за ним, Господь, «обратившись, сказал»: «если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Эти слова до конца понятны лишь тому, кто уже сделал свой выбор. У остальных они могут вызвать или желание понять, или – безнадежное недоумение, или – сокрушенный вздох о своем несовершенстве. У иных – даже протест. Но слышать должны все

Так и впоследствии. Подавляющее большинство православных книг написано монахами и о монашеской жизни. И житийная литература показывает, в основном, примеры людей, которые до смерти подвизались за Христа. Почему же почти нет наставлений, как обыкновенному мирянину жить в обычном течении жизни, выполняя обычные житейские обязанности?..

Дело в том, что и Сам Господь, и святые учители Церкви говорили и писали для тех, кто готов идти до конца, чтобы никому не поставить преграды. А то – познакомится начинающий христианин с узким кругом своих обязанностей, и гордо успокоится. Дескать, остальное меня не касается. Остальное только для каких-то совсем других людей, называемых «святыми», или «монахами»!

На самом же деле все – для всех. Хотя, конечно, не всякий уже сейчас готов ко всему. Да и – сохрани нас Бог – покуситься на то, что пока превышает наши возможности! Господь учил трезво оценивать свои силы: «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее»? «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостоять идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, когда тот еще далеко, он пошлет к нему посольство – просить о мире».

Во вступлении к своей замечательной книге, именуемой «Лествица», автор ее, игумен Синайской горы Иоанн, пишет: «Некоторые люди, нерадиво живущие в мире, спросили меня, говоря: «как мы, живя с женами и оплетаясь мирскими попечениями, можем подражать житию монашескому»? Я отвечал им: «все доброе, что только можете делать, делайте. Никого не укоряйте, не окрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, ни к кому не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний. К нуждающимся будьте милосерды, никого не соблазняйте. Не касайтесь чужой части, будьте довольны оброки жен ваших. Если так будете поступать, то не далеко будете от Царствия Небесного».

Это – предисловие к книге. А далее – сама духовная книга, помогающая взойти на самую высоту. И уже в том будет великая польза, если, прочитав ее, перестанем думать, что уже достигли совершенства, едва перестав воровать или пьянствовать.

Проповедь протоиерея Вячеслава Резникова

О социальном служении

1Тим.5:11-21.

Господь заповедал заботиться о нуждающихся, среди которых особую категорию составляли вдовы. И церковь с самого начала считала своим долгом поддерживать таковых. Книга Деяний рассказывает, как, едва послышались нарекания, что христианами это делается недостаточно усердно, Апостолы сразу избрали семерых мужей. Казалось бы, несложное дело «пещись о столах» (Деян.6:2), но Апостолы избрали людей «изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости» (Деян.6:3). Потому что и тут все не просто.

Апостол Павел, например, не советует брать на обеспечение церкви молодых вдов. Очевидно, женщина при этом давала обет навсегда оставаться в чине вдовства. А всякий шаг назад всегда – «в противность Христу». И, кроме того, женщины, имеющие достаток и не имеющие забот, «приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят чего не должно». Поэтому Апостол считает, что лучше, чтобы молодые вдовы «вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода для злоречия».

Но и пожилых вдов, которые уже не помышляют о браке, Апостол советует принимать с большим разбором. «Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим, и была усердна ко всякому доброму делу» (1 Тим.5:9-10). Она должна была своей жизнью заслужить любовь и безбедную старость. А также – если у нее нет взрослых детей и внуков, которые могли бы ее содержать.

А в современной церковно-общественной жизни мы иногда видим, как молодые, чистые сердцем люди, желающие послужить Богу и ближнему, вывешивают объявление о своем намерении. По этому объявлению начинают обращаться люди, самые разные, и чаще – неверующие. И вот, молодой человек начинает ухаживать за таким стариком. Разумеется, совершенно бесплатно. Хотя порой и есть чем заплатить; хотя порой есть и дети, и внуки. Но старик со всеми порвал, потому что всю жизнь любил только себя. Как последняя надежда, дана ему немощная старость, чтобы хоть тут разжал руку, попросил бы у родных помощи и прощения. А усердный христианин лишает его и этой возможности. Сам же часто оказывается на положении раба, которым помыкают, капризничают, и в результате – ни пользы, ни радости.

Поэтому жить надо так, чтобы в старости вокруг тебя были люди: и детей рожать, а не убивать их во чреве, и воспитывать по-христиански, и к послушанию приучать с раннего возраста, и с внуками не лениться сидеть, тоже стараясь воспитать их людьми. Ну а если не смог заслужить ответной любви, то роптать не на кого: пожинаешь то, что посеял. И надо быть готовым хотя бы платить за помощь, когда будешь в ней нуждаться.

А усердному христианину лучше бы вспомнить, что Господь велел взять именно «свой крест» (Мф.16:24). У каждого есть свои старики, свои больные. Но тут – не интересно: тут обыкновенный человеческий долг, а не «христианский подвиг». Да и тоже порой надо преодолеть вражду, гордость, отчужденность. И пока ты ухаживаешь за чужими, они тоже где-то ищут помощи, и к ним тоже, может быть ходит такой же ревностный христианин, оставив своих стариков.

Источник: https://azbyka.ru/days/2018-11-27

(104)