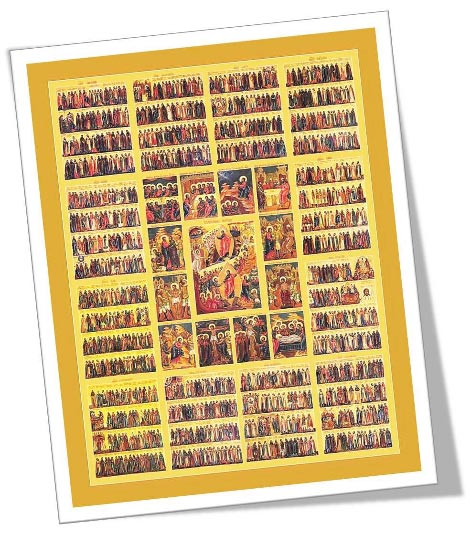

Образ Всех святых в земле Российской просиявших

Образ Всех святых в земле Российской просиявших

![]()

«В песнех восхвалим светила незаходимая Российския земли, таинники Божественнаго Слова, Христа славяще, сих просветившаго и возлюбившаго и помощники нам давшаго в скорби…» (светилен, глас 2, служба Всем святым, в земли Российстей просиявшим), – так прославляет Русская Православная Церковь всех святых, подвизавшихся в российских пределах. Прекрасный канон Всем святым, в земле Русской просиявшим, был написан святителем-исповедником Афанасием Ковровским (Сахаровым; † 1962). Благоговейный молитвенник и боголюбивый подвижник, он глубоко чтил родных ему по духу праведников, подвизавшихся на российской земле. Именно по его благословению была написана М. Н. Соколовой (впоследствии мон. Иулиания) икона Всех русских святых. Не позднее конца 1933 – начала 1934 года Мария Николаевна получила от святителя Афанасия благословение на написание для него келейного образа собора святых земли русской.

В январе – мае 1934 года икона была написана. Этой работе предшествовал продолжительный подготовительный период. Иконография и состав святых подробно обсуждались со святителем Афанасием.

Читать далее Икона Всех святых земли Русской

(175)

В

В

в. ныне ублажаемая мученица Агрипина была римлянка, дочь благочестивых родителей, которые с малолетства воспитали ее в христианской вере и благочестии. Достигши зрелаго возраста, она не вступала в супружество и, живя благочестиво, много приносила пользы другим своими задушевными беседами о вере и жизни христианской. Когда император Валериан открыл гонение на христиан, то не оставили и ее в покое. Ее обнаженную бичевали палками до сокрушения костей и наконец связали веревками так сильно, что она умерла в муках. Мощи св. Агрипины погребены были в Сицилии, а около IX века перенесены в Константинополь.

в. ныне ублажаемая мученица Агрипина была римлянка, дочь благочестивых родителей, которые с малолетства воспитали ее в христианской вере и благочестии. Достигши зрелаго возраста, она не вступала в супружество и, живя благочестиво, много приносила пользы другим своими задушевными беседами о вере и жизни христианской. Когда император Валериан открыл гонение на христиан, то не оставили и ее в покое. Ее обнаженную бичевали палками до сокрушения костей и наконец связали веревками так сильно, что она умерла в муках. Мощи св. Агрипины погребены были в Сицилии, а около IX века перенесены в Константинополь.