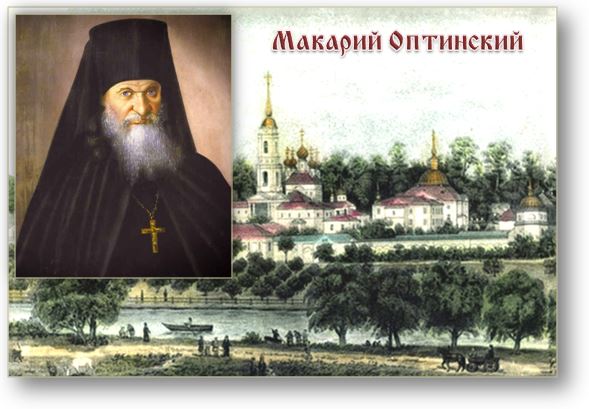

Михаил Николаевич Иванов – таково мирское имя преподобного Макария. Он родился 20 ноября 1788 года в семье орловских дворян, рос тихим, болезненным мальчиком. Любил книги, музыку, уединение. Он рано лишился матери, которая любила его и выделяла среди других детей: «Чувствует мое сердце, что из этого ребенка выйдет что-то необыкновенное».

Михаил Николаевич Иванов – таково мирское имя преподобного Макария. Он родился 20 ноября 1788 года в семье орловских дворян, рос тихим, болезненным мальчиком. Любил книги, музыку, уединение. Он рано лишился матери, которая любила его и выделяла среди других детей: «Чувствует мое сердце, что из этого ребенка выйдет что-то необыкновенное».

После кончины обоих родителей Михаил, поделив наследство между братьями, оставил службу в финансовом ведомстве и поселился в своем поместье. Однако мирская жизнь его не интересовала. В 1810 году Михаил отправился на богомолье в Площанскую пустынь и в мир уже не вернулся. В этой пустыни преподобный Макарий встретился со старцем Афанасием, учеником старца Паисия (Величковского), и обрел в его лице чуткого духовного наставника. Как ближайший ученик преподобного Паисия старец Афанасий занимался исследованием и переводами святоотеческой литературы. Привезя из Молдавии много текстов, он приобщил к этому важному труду своего ученика, преподобного Макария. Позднее, уже в Оптиной, куда преподобный Макарий перешел в 1834 году, он продолжил труд, начатый его учителем.

Его духовным наставником в Оптиной стал преподобный Лев, которому преподобный Макарий полностью вверял свою волю, не дерзая предпринимать что-либо без его благословения. Благодаря преподобному старцу Макарию были изданы собранные в Оптиной рукописи и переводы преподобного Паисия (Величковского). Большую помощь в этом ему оказывали духовные чада – супруги Киреевские. Под влиянием преподобного Макария возникла целая школа издателей и переводчиков духовной литературы, в которой так нуждалась православная Россия, укрепилась связь между оптинским старчеством и русской интеллигенцией. На исповедь и благословение к преподобному Макарию приезжали А.К. Толстой и И.С. Хомяков, Н.В. Гоголь и А.Н. Муравьев.

Семь лет преподобные старцы Лев и Макарий руководили духовной жизнью братии и многих тысяч людей. Известен такой случай: к преподобному Макарию привели одного бесноватого, который ничего ранее о старце не знал и никогда его не видел. Бесноватый, бросившись к приближающемуся старцу с криком: «Макарий идет, Макарий идет!», ударил его по щеке. Преподобный тут же подставил другую щеку, а больной рухнул на пол без чувств. Очнулся он исцеленным. Бес не смог перенести великого смирения старца.

Даровал Господь преподобному Макарию и дар духовного рассуждения. Каждому приходящему к нему на откровение своей совести он подавал врачевство, приличное немощи. Его смиренное слово было и словом действенным, словом со властию, ибо оно заставляло повиноваться и верить неверующего. Смирение проявлялось во внешности преподобного, в виде его одежды, в каждом движении. Лицо его было светло от постоянной Иисусовой молитвы, творимой им, оно сияло духовной радостью и любовью к ближнему.

За два года до своей кончины преподобный Макарий принял великую схиму. До самой смерти преподобный принимал духовных чад и паломников, наставляя и благословляя их.

7/20 сентября 1860 года, через час после принятия Христовых Таин, преподобный Макарий мирно отошел ко Господу.

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящее издание составлено по «Собранию писем блаженная памяти оптинского старца Макария», в шести томах, насельником Троице-Сергиевой лавры архимандритом Иоанном (Захарченко).

Оно по крупицам вобрало в себя все самое ценное, самое важное, содержащееся в письмах старца, и поможет каждому христианину положить начало деятельного исполнения наставлений и заветов преподобного Макария, ибо «отеческие писания читаются деяниями».

Читать дальше

(136)

Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы

К

К

П

П

П

П