День памяти: 16 марта

День памяти: 16 марта

Проповедь протоиерея Григория Дьяченко

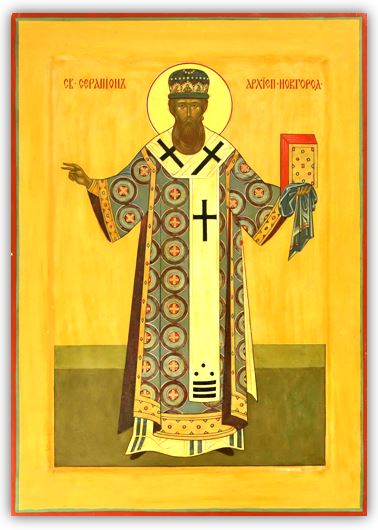

Преподобный Серапион Новгородский

(О пастырском служении)

I.

Преп. Серапион (XV в.), память коего ныне, родился близ Москвы. Он рано научился грамоте и с молодых лет имел желание оставить мир и принять иночество, но, повинуясь воле родителей, вступил в брак и принял сан священства. Через год скончалась его супруга, а вскоре за тем и родители, и тогда Серапион, раздав свое имение нищим, вступил в число братии одного монастыря, где вскоре за высоко добродетельную жизнь был избран в настоятели обители. Когда же управление обителью стало тяготить Серапиона, он удалился в Троицкую лавру. Вскоре после прибытия его игумен лавры Симон был возведен в сан всероссийского митрополита, а на его место был назначен Серапион. Великий князь московский Иоанн III очень любил Серапиона и нередко пользовался его советами. В 1506 году Серапион собором архипастырей был посвящен в архиепископа Новгородскаго. В этом сане ожидали его большия скорби и огорчения, он был лишен святительской кафедры и заключен в Андроньев монастырь. Это произошло таким образом. Iосиф, настоятель Волоколамского монастыря, был тесним волоколамским князем Феодором, который прибегал даже к клевете, чтобы очернить его перед новгородским архиепископом, от которого зависела тогда волоколамская обитель. Чтобы избавиться от притеснений князя, Iосиф, не испросив предварительно согласия Серапиона, ходатайствовал перед митрополитом Симоном о принятии его обители в свое ведение и под покровительство московского князя. Симон охотно принял это ходатайство, и волоколамская обитель перешла таким образом из под власти новгородского архиепископа в ведение московского митрополита. Серапион, видя в поступке Иосифа нарушение церковных правил, подверг его запрещению священнодействия и этим оскорбились великий князь и митрополит. В 1509 году в Москве был созван собор для разсмотрения этого дела. Серапиона заочно лишили кафедры и заключили в Андроньев монастырь на два года. Серапион написал Симону подробное послание, в котором приносил ему жалобу на то, что приверженцы Иосифа не допустили его явиться лично на собор, как бы следовало по церковным правилам. «Вспомни, святой отец», писал Серапион «с какими обетами я был поставлен, и что ты заповедал мне. Не обещался ли я сохранить заповеди и уставы церкви, никого не боясь, не обещался ли я всегда стоять за правду? Тогда ты дал мне власть вязать и решить, которую я и употребил по праву над Iосифом, когда он нарушил уставы прежде меня бывших архиепископов новгородских». В 1511 году митрополит Симон, чувствуя приближение смерти, пригласил к себе Серапиона и испросил у него прощения. В то же время примирился с Серапионом и Iосиф волоколамский, исходатайствовав перед великим князем Серапиону дозволение переселиться из Андроньева монастыря в Троицкую лавру, где преподобный и провел остальное время жизни своей, подвизаясь в посте и молитве. Скончался 10 марта 1516 года. Мощи преподобного Серапиона были открыты нетленными и положены в южном притворе Троицкого собора.

Читать далее Проповедь протоиерея Григория Дьяченко: Преподобный Серапион Новгородский

(19)

«

«

— Есть в церковной среде такое расхожее мнение, что пассия — это «католическая» служба, и для православного круга богослужений она чужеродна. Есть ли у него основания?

— Есть в церковной среде такое расхожее мнение, что пассия — это «католическая» служба, и для православного круга богослужений она чужеродна. Есть ли у него основания?

Б

Б

«

«