16 февраля 2022 года исполнилось 110 лет со дня кончины святителя Николая Японского. Архиепископ Николай обратил в православие более 20 тысяч человек, перевел на японский язык Новый Завет и основные богослужебные книги, построил православный собор в Токио.

16 февраля 2022 года исполнилось 110 лет со дня кончины святителя Николая Японского. Архиепископ Николай обратил в православие более 20 тысяч человек, перевел на японский язык Новый Завет и основные богослужебные книги, построил православный собор в Токио.

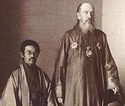

ысокопреосвященный Николай, в миру Иоанн Димитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 года в селе Березе Бельского уезда, Смоленской губернии. Родители его были духовного звания. Тяжелую жизненную школу пришлось пройти юному Иоанну. Жизнь духовенства в то время протекала в крайней бедности, а школьные годы проходили в тяжелой бурсе, среди холода и голода. Но Иоанн, с детства отличавшийся прекрасными умственными способностями и живым и веселым характером, в 1856 году блестяще окончил семинарию и был принят на казенный счет в Петербургскую духовную академию. Здесь на четвертом курсе совершенно случайно попалось ему на глаза приглашение к студентам занять место настоятеля домовой церкви при русском консульстве в Хакодатэ, в Японии. Прочитав это приглашение и не обратив на него внимания, Иоанн Димитриевич отправился ко всенощной. И во время службы, в храме Божием, совершенно неожиданно явилась и окрепла в нем мысль отправиться в Японию для проповеди христианства. Он подает соответствующее прошение, и 8 июня 1860 года состоялось его назначение в Хакодатэ. И вот только что отпраздновавший окончание академического курса и еще недавно веселившийся на свадьбе у своих родственников, он вдруг превращается в инока-миссионера. 24 июня 1860 г. он был пострижен в монашество с наречением имени Николая, 29-го рукоположен в иеродиакона и 30-го — в иеромонаха.

Вскоре после этого о. Николай отправился в Японию через Сибирь. В г. Николаевске ему пришлось провести зиму. Тут он свиделся с миссионером архиепископом Иннокентием (впоследствии митрополитом Московским), который ласково принял его, дал ему много полезных советов, сам скроил ему рясу и в виде благословения возложил на него бронзовый крест за Севастопольскую кампанию.

2 июля 1861 года иеромонах Николай прибыл в Хакодатэ. Но начать миссионерскую деятельность молодому иноку было чрезвычайно трудно. Япония тогда только что была открыта для иностранцев; японцы их ненавидели, бросали в них камнями, а то даже рубили саблями, если представлялась к тому возможность. Исповедание христианской религии было запрещено под страхом смертной казни. Вот как о том времени говорит сам святитель: «Тогда я был молод и не лишен воображения, которое рисовало мне толпы отовсюду стекающихся слушателей, а затем и последователей слова Божия, раз это последнее раздастся Японской стране. Каково же было мое разочарование, когда я по прибытии в Японию встретил совершенно противоположное тому, о чем мечтал! Тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство — как на злодейскую секту, к которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи».

Но Господь помог Своему рабу преодолеть все трудности. Прежде всего святитель Николай стал изучать японский язык. «Много было потрачено времени и труда, — писал он, — пока я успел присмотреться к этому варварскому языку, положительно труднейшему в свете, так как он состоит из двух: природного японского и китайского, перемешанных между собою, но отнюдь не слившихся в один. Сколько родов разговорного языка, начиная почти от чисто китайского наречия до простонародной речи, в которой, однако, неминуемо вплетаются китайские односложные слова». Восемь лет прошло в самых упорных трудах по изучению японского языка, и святитель достиг того, что стал как бы природным японцем, отлично знающим историю и всю литературу Японии, как древнюю, так и новую. Изучая страну, ее язык, присматриваясь к жизни японцев, святитель Божий стал понемногу сеять семена христианского учения. Исповедуя действия благодати Божией, в день своего 50-летнего юбилея об этих первых шагах своей деятельности святитель так говорил: «50 лет тому назад я приехал сюда проповедовать учение Христово; но тогда не только никто не был расположен слушать его, а все с враждой относились к нему. Один из тогдашних врагов христианства здесь, пред нашими глазами, ныне один из почетнейших между нами. Он тогда известен был в Хакодатэ как замечательный фехтовальщик, поэтому приглашен был давать уроки фехтования сыну русского консула в Хакодатэ. Каждый день я там встречался с ним, и всегда он молча смотрел на меня с враждебным видом; наконец, враждебное чувство привело его ко мне. Пришедши, он грубо начал: “Вы, варвары, приезжаете высматривать нашу страну; особенно такие, как ты, вредны; твоя вера злая”. “А вы знаете мою веру, что так отзываетесь о ней?” — спросил я. — “Ясно, не знаю”. — “А не зная вещи, поносить ее разумно ли?” Это несколько остановило его, но он с прежней грубостью произнес: “Так что же за вера твоя? Говори”. — “Изволь слушать”. И стал говорить о Боге Едином, о Боге Творце вселенной, Боге Искупителе. По мере того, как я говорил, лицо моего слушателя прояснялось, и он, не переставая внимательно слушать, одной рукой достал из-за пояса тушницу, другой — из рукава бумагу и стал записывать мою речь. Через час или полтора он был совсем не тот человек, который пришел. “Это совсем не то, что я думал”, — сказал он, когда я окончил говорить. “Поговорите еще”, — попросил он уже ласково. “Приходите”, — пригласил я. И он стал приходить каждый день, а через неделю был уже в душе христианином. Скажите, что его обратило ко Христу? Когда-то сильный противник христианства Савл был внезапно обращен светоносным явлением ему Господа Иисуса Христа. Там было великое чудо. Здесь я вижу также чудо, только прикровенное. Тот же Христос невидимо Своей благодатью коснулся сердца Своего врага, сердца чистого, только пребывавшего во мраке, блеснул на него лучом Своего света — и врага не стало, он обратился не только в верного последователя, но и в горячего проповедника Христа. Дальнейшее также полно указаний на помогающую благодать Божию. У Савабе был друг, доктор конфуцианист, которому он стал сообщать свои познания о Христовом учении и старался передать ему свою веру. Сакай, друг его, сначала только смеялся над ним и опровергал его тогда, но недолго это длилось; Сакая тоже коснулась благодать Божия, и он сделался не только последователем и проповедником Христа, но и великим постником и молитвенником. Старые христиане, конечно, помнят, как он здесь, будучи диаконом, иногда во время ектении, которую произносил, в молитвенном восхищении припадал на землю и долго так оставался, умиляя всех и возбуждая глубокое молитвенное настроение. Когда Савабе и Сакай сделались христианами, то я увидел, что время для проповеди здесь настает, и потому отправился в Россию, чтобы просить Святейший Синод основать здесь Миссию и дать мне сотрудников. Когда я снова прибыл в Хакодатэ, то нашел, что ревностный Савабе уже образовал у себя маленькую церковь: у него собралось из Сендая несколько молодых хорошо образованных «сизоку» (дворян); то были: ныне еще здравствующие о. Матфей Качета, о. Петр Сасачава, уже скончавшийся о. Яков Такая, о. Иоанн Оно, только что отшедший в другой мир Павел Цуда и некоторые другие; всех я нашел уже довольно наученными в вере и в душе христианами. Кто же им указал путь из Сендая в Хакодатэ и кто обратил их в христианство, если не Сам Господь таинственным действием Своей благодати? Этими людьми началась катихизаторская школа в Хакодатэ, и они, вышедши из нее, сделались первыми проповедниками, основавшими церкви в разных городах и селениях северной части Ниппона. Когда потом в Токио основалась катихизаторская школа, а с течением времени и семинария, то число проповедников увеличилось, а с тем вместе и число наших церквей умножилось. Лучшие из проповедников на соборах избирались для поставления во иереи и диаконы, так образовалось наше священство. И иереи, как распорядители благодати Божией, особенно ясно могут свидетельствовать о явлениях ее в нашей Церкви: у каждого из них, вероятно, есть на памяти случаи чудесной помощи Божией, явленной через преподаваемые ими таинства крещения, причащения Святых Тела и Крови Христовых, особенно же таинства елеосвящения — исцеление болезней, облегчение страданий, внезапное умирение души и прочее».

Так скромно описывает святитель Николай первые шаги своей проповеди. И поистине благодать Божия споспешествовала ему. Ибо первое время было самое труднейшее для него и для обращенных им христиан. Много было перенесено в то время и горя, и нужды, и лишений, и даже гонений на христианство. Надо помнить, как незадолго перед тем Япония поступала с христианами. Их завертывали в соломенные мешки, складывали в кучи и сжигали заживо, распинали и т. п. И только в 1873 году последовала отмена старых антихристианских эдиктов, и с этого только времени явилась свобода христианской проповеди в стране Восходящего Солнца. Около этого времени, в 1869 г., святитель Николай, еще в сане иеромонаха, приехал в Россию хлопотать об устройстве в Японии Русской Миссии. В 1870 году Миссия была открыта. Иеромонах Николай возведен в сан архимандрита. А с 1873 года православная проповедь стала гласно раздаваться в Японии. Юная Церковь Христова, основанная тайно в Хакодатэ, стала расти и крепнуть по всей Японии. Начали строиться церкви, совершаться богослужения, устраиваться публичные диспуты и собеседования, образовываться христианские общины, открываться школы. И везде, на каждом шагу этой юной жизни создателем и руководителем ее был апостол Японии Николай. Святейший Синод, видя такие труды его и находя неудобным Церковь Японскую оставлять без архипастыря, вызвал архимандрита Николая в Петербург, и 30 марта 1880 г. архимандрит Николай был рукоположен в епископа. Это была вторая и последняя поездка святителя в родную страну. Остальные 32 года он провел безвыездно в Японии.

Для приготовления пастырей святитель Николай устроил семинарию, сам учил в ней, а потом, когда постановка дела была расширена, не оставлял ее без своего внимания, но самым бдительным образом относился к ней до последних дней своей жизни, входил подробно во все нужды школы и знал каждого ученика по имени. Устроил женскую японскую школу, вроде наших епархиальных училищ, а также другие школы. Но заветной мечтой святителя было устройство православного храма в столице Японии Токио. Еще в 1880 г., когда святитель Николай был в России, то он стал собирать пожертвования для постройки храма. Господь помог ему собрать около 300 тыс. рублей. В 1884 году приступили к постройке православного храма. Посреди японской столицы, возвышаясь над окрестностями, находится холм Суругадай. Он был куплен нами у японского правительства для Русской Миссии. На этом холме и решено было воздвигнуть храм. Но на нем не хватало места для постройки такого величественного храма. Пришлось делать громадные насыпи, ввиду частых землетрясений особенно тщательно закладывать фундамент. Постройка стен и арок длилась пять лет. Все усовершенствования техники были применены самым тщательным образом. Но много горьких минут пережил владыка Николай, прежде чем окончил это святое дело. Сколько нападений, сколько враждебных толков возбудила постройка собора. По словам святителя, каких только проектов по этому поводу не строили, чтобы исхитить из вражьих рук эту неприятельскую крепость, сооружаемую среди столицы на таком возвышенном месте, что оттуда будто бы император в своем дворце может быть наблюдаем во всякое время. Одни предлагали воздвигнуть гору, которая закрывала бы императорский дворец от храма, другие советовали обнести храм такой высокой стеной, чтобы с крыши его нельзя было видеть дворца, третьи требовали за миллион купить храм и подарить его императору. Наконец, храм был готов и 24 февраля 1891 года был торжественно освящен. В этот день впервые на глазах всей Японии во всей красе православного богослужения была совершена Божественная литургия и принесена Бескровная Жертва Единородного Сына Божия к Отцу Своему Небесному за весь мир. И в то время, как христиане-японцы возносили свои молитвы веры и любви в новосозданном храме, их братья-язычники в изумлении стояли около дома Всевышнего. В 8 часов утра раздался первый удар колокола православного собора, за ним другой, третий.., а затем и трезвон от рук искусного звонаря, нарочно выписанного из России. Пораженные неслыханным звоном, японцы, как бабочки на огонь, помчались к Суругадаю и несметными толпами окружили собор…

Велика была радость святителя, совершавшего сие торжество. Одиноким он пришел в эту страну, даже не знавшим языка ее, безо всякой помощи от людей, но с великой силой Божией, в немощной природе человека совершающейся, и вот теперь он освящал созданный им храм в языческой стране, храм, стоящий сотни тысяч рублей, и в присутствии своей паствы, им же обращенной ко Христу, паствы, в то время состоявшей уже не из трех человек, а из 216 общин с 18635 обращенных ко Христу язычников… Этот храм благодарные японцы

и не называют иначе, как храм Николай («Сейдоо-Никорай»). Про сей храм святитель писал: «Собор этот будет памятен, будет изучаем, подражаем многие не десятки, а — смело говорю — сотни лет, ибо храм — действительно замечательнейшее здание в столице Японии, здание, о котором слава вознеслась по Европе и Америке еще прежде его окончания и которое ныне, будучи окончено, по справедливости вызывает внимание, любопытство и удивление всех, кто бывает в Токио». И японцы теперь считают это здание своей гордостью. Возле собора построены дома, в которых помещаются духовная семинария, женское училище, миссионерское управление, типография, жилище самого архиепископа и ближайших его помощников. «Это как бы отдельный городок, откуда во все концы Японии льется свет православной Христовой веры».

Для непрерывного общения с церквами и наблюдения за их жизнью святитель Николай предпринимал ежегодные пастырские путешествия по Японии. Обычно он объезжал общины со священником, в ведении которого они находятся. Местные христиане задолго до приезда владыки готовятся к встречи своего любимого «дайсимпы» (епископа) и устраивают ему по возможности торжественный прием. После первых приветствий вся процессия — прибывшие и встречающие — направляется в заранее отведенное помещение, где после краткого молебствия преосвященный произносит поучение. Затем просматривает списки крещеных, брачующихся и умерших данной общины. Местные христиане беседуют с епископом: высказывают ему свои предложения, спрашивают его советов и указаний по разным недоуменным вопросам. Иногда к приезду преосвященного приурочивается проповедь для язычников. В таких случаях заранее вывешивается объявление о прибытии в общину «известного проповедника» — епископа Николая. В назначенный час собирается публика и проповедь начинается. Говорят катихизатор, священник и наконец епископ. Речь его обыкновенно длится не менее часа и всегда производит сильное впечатление на слушателей. Иногда речь епископа прерывается возражениями. Если можно разрешить возражение, не нарушая хода мысли, то это сейчас же и делается. Если же нельзя, то возражающего просят подождать до конца. По окончании проповеди говорящий всегда обращается с вопросом: не имеет ли кто-либо из слушателей сделать возражения. Иногда завязывается целый диспут. Большое внимание преосвященного привлекали дети христиан. Справедливо видя в них будущее Церкви, преосвященный везде, где только можно, собирает их к себе, ласково беседует и наставляет их в вере. В каждой общине преосвященный остается дня по два, по три: обойдет непременно все дома христиан, присутствует на их собраниях, поучает, делает различные указания. С утра до глубокого вечера продолжается это архипастырское посещение христиан. Вот наступил вечер; все —— и катихизатор, и священник — разошлись на ночлег. Один епископ не спит; вынул свою записную книжку и тщательно записывает: что где видел, что кому сказал. Кончил записки, приступает к чтению различных сообщений и писем, на многие из которых приходится тут же писать ответы. А завтра опять встает чуть свет, опять отправляется по домам христиан или едет на такой же труд в другое место. И так изо дня в день полвека работал неутомимый труженик! Так трудился он на ниве Христовой. И благодаря таковым трудам его в настоящее время в Японии около 300 православных приходов и около 40 тыс. православных японцев.

Громадный труд употребил святитель Николай в переводе на японский язык Священного Писания и богослужебных книг. И этот труд он один и мог только исполнить. По этому поводу он сам говорил: «Я не из гордости говорю, но по глубокому сознанию, что я действительно теперь могу лучше всякого другого заниматься переводом богослужебных книг. Я знаю русский и славянский языки, знаю и греческий, а потому могу сличать славянский текст с греческими оригиналами; знаю японский и китайский языки и потому могу излагать переводы. Наконец, я имею уже опытность в деле переводов, и потому мне лучше всего сосредоточить все свое внимание на удовлетворении именно этой, самой важной, нужды Церкви». И святитель с великим усердием трудился над этим делом. «В течение 30 последних лет, минута в минуту, в шесть часов вечера входил в его келью его постоянный сотрудник по переводам Накаисан, садился рядом с архиепископом на низенький, аршина полтора в квадрате, табурет, на котором лежала подушка, называемая по-японски «забутон», и начинал писать под диктовку архиепископа переводы. Работа эта продолжалась в течение четырех часов и оканчивалась в 10 часов вечера. Откладывалась она только в дни вечернего богослужения и праздников. В часы работы над переводами двери келлии высокопреосвященного были абсолютно закрыты, и входил туда только слуга преосвященного Иван-сан, чтобы подать чаю. «Хотя бы небо разверзлось, — говорил владыка, — а я не имею право отменить занятий по переводу». И святитель перевел на японский почти весь Ветхий Завет, весь Новый Завет, весь круг богослужебных книг (Октоих, Триодь постную и цветную и все другие богослужебные книги), Православное вероисповедание свт. Димитрия Ростовского, Катихизис, Краткую Священную историю и многое другое. В этом случае он один сделал то, чего не смогли бы так сделать десятки других в течение многих лет. Благодаря его трудам на японском языке совершается все православное богослужение во всем его годовом разнообразии, благодаря его трудам Японская Церковь читает слово Божие на своем родном языке.

Кроме сего святитель устроил прекрасную православную библиотеку. «Библиотека Православной Японской Миссии, — пишет собеседник святителя Д. Позднеев, — представляет собою поистине удивительное учреждение. Каким образом архиепископ Николай успел собрать такую чудную коллекцию книг, известно одному Господу Богу! Библиотека эта помещается в специальном здании, построенном со всеми противопожарными приспособлениями, какие только возможны. Одних европейских книг в ней насчитывается свыше 12 тысяч названий, из коих большинство на русском языке, но много также книг английских, французских, немецких. Независимо от этого существуют также особые коллекции книг — японская и китайская. Миссийская библиотека является удивительнейшим доказательством аккуратного и любовного отношения почившего архиепископа к миссийскому делу и к миссийской собственности. Каждая получавшаяся книга не только заносилась им собственноручно в каталог, но после переплета он даже сам наклеивал ярлыки и ставил книги на полку. Библиотека до сих пор в глазах православных японцев составляет как бы святилище, куда доступ разрешается только лицам, преданным научным знаниям и стяжавшим полное доверие архиепископа. До самых последних лет архиепископ собственноручно в назначенные часы выдавал книги из этой библиотеки, собственноручно записывал их в отпускной журнал и собственноручно делал отметки о возвращении. Ясно, что при таком порядке библиотека оставалась и остается в идеальном порядке и сохранности. Только в самое последнее время выдача и получение книг доверяется владыкой ректору семинарии Сэнума».

Основаны владыкой православные японские журналы: «Православный Вестник» («Сэикёо симпоо»), «Православная Беседа» («Сэикёо ёова»), издавались также и другие. Под руководством святителя Николая переведены на японский язык все наши лучшие богословские сочинения, издано много и других книг. Есть богословские православные сочинения, написанные самими японцами.

Все это совершено святителем среди крайней скудости средств, без особенной посторонней помощи, единственно своим упорным, не знавшим отдыха, трудом, твердостью своего железного характера, постом, молитвой и всесильной помощью Божией.

Внутреннее состояние Церкви Японской, созданной святителем, таково. Все православное население разделено на общины, во главе которых стоят священники. Ежегодно архиепископ объезжает эти общины. При посещении каждого прихода община собирала совет, и здесь вместе с архиепископом решали свои дела. Кроме того, в каждой общине периодически происходят собрания, где клир и народ вместе беседуют, молятся, слушают поучения и рассуждают

о своих приходских нуждах. Высшей же инстанцией церковного управления являются Соборы. Они собираются ежегодно, попеременно то в Токио, то в Осака в конце июня. Сюда собираются духовенство, катихизаторы и выборные от мирян. Собор собирается в церкви, у амвона для архиепископа и старших священников ставят стол, а прочие садятся на полу. Архиепископ открывает заседание молитвой и поучением; затем читается отчеты о состоянии приходов, решаются важнейшие вопросы по устройству и управлению Японской Церковью, производятся выборы священника, назначаются катихизаторы. О внутреннем состоянии своей Церкви святитель говорил так: «Как в первоначальной Церкви проповедь Христова учения сначала была устной, а потом в помощь и утверждение ей являлась проповедь письменная, так точно было и у нас. В помощь проповеди с первых времен Церкви основалось общество переводчиков, первоначальником которых явился сендайский молодой ученый Савва Хорие; трудами переводчиков образовалась наша уже весьма значительная богословская литература. Явились издатели журналов и писатели, произведения которых составляли порядочную литературу оригинальных сочинений, по преимуществу брошюр. Женская половина нашей Церкви также являет на себе ясные следы попечения Божия о ней. Учащие наших женских школ в главном составе своем суть жены, навсегда и всецело посвятивший себя Богу, те же монахини, кроме монашеского одеяния; без помощи воодушевляющей благодати Божией не возможны такая решимость и такая преданность в служении Божьему делу. Воспитавшиеся под их влиянием ныне жены церковнослужащих или еще девицы везде по церквам ревностно и разнообразно помогают церковному делу, т. е. благочестивые жены Японской Церкви совершают то же служение, которое совершали благочестивые жены Церкви первоначальной. Женское же усердие и искусство украшает наши храмы иконами, как вот эти, что на стенах храма, и как множество других во многих иконостасах провинциальных церквей. Наконец, Господь наш Иисус Христос, Сам воспевший со Своими учениками в Сионской горнице, украсил Свою Церковь таким прекрасным пением, которое мы слышим здесь и которым возбуждается и питается наше молитвенное настроение. Не без Божией помощи наставники и руководители его ведут это дело и все участвующие в нем исполняют его. Отсюда они, вместе с кончающими здесь учение и поступающими в церковную службу, переходят в другие церкви и приносят духовную пользу.

О наших служащих в Церкви вообще я должен сказать следующее. Наши священнослужители и проповедники, наставники и наставницы, переводчики и писатели, учителя пения и псаломщики суть люди таких нравственных качеств и, большей частью, таких способностей и образований, что могли бы с большими мирскими выгодами для себя служить на гражданских поприщах; на церковной же службе у них нет решительно никаких выгод; у каждого из них едва струится тощий дымок из кухни; они со своими семьями едва питаются, едва имеют во что одеться; ни наград, ни повышений, никаких приманок у них нет впереди. Что же удерживает их на сей службе, заставляет пренебрегать всеми мирскими благами из-за нее? Что, как не Бог Своим таинственным благодатным внушением! И, кстати сказать, счастливы они, что есть у них в душе то чистое, высокое, к чему может коснуться перст Божий, чтобы разбудить их, возжечь их ревность и делать их светочами для людей».

Но бедность священников и катихизаторов сильно угнетала святителя. И он не раз обращался к своим христианам с просьбами содержать духовенство самим прихожанам. Вот одно его Окружное письмо к христианам Японской Православной Церкви: «Возлюбленные братья и сестры во Христе, благословение Божие да осеняет всех вас, и да помогает вам и всей Церкви Божией, да возрастет из силы в силу. Господь наш Иисус Христос, посылая Своих учеников на проповедь Евангелия, не велел им заботиться о их пропитании, а сказал им, что служащие и принимающие их будут питать их. Вот слова Господа: жатвы много, а делателей мало… Идите… Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви… В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему… В доме том же оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои (Лк. 10, 2—7; Мф. 10, 9—11). Что Господь установил, то всегда исполнялось, всегда и должно исполняться. Служащие проповеди от проповеди должны питаться; вообще, служащие Церкви от Церкви должны получать свое содержание. Но здесь, в Японской Церкви, это еще не вошло в обычай. Чтобы подать пример христианской благотворительности, иностранные христиане до сих пор жертвовали на содержание здешних проповедников Евангелия и всех служащих. Неизвестно, долго ли это продолжится; во всякое время Японская Церковь должна быть готова принять своих служащих на полное свое содержание. Но теперь еще обычное пожертвование иностранных христиан приходит; только с постепенным увеличением числа служащих Церкви и в то же время с постепенным возрастанием цен на все жизненные предметы сделалось это крайне недостаточным; оттого наши проповедники крайне бедствуют. Почти отовсюду христиане просят к себе катихизаторов семейных, и наши катихизаторы почти все семейные. Получают же они от Миссии на свое содержание: катихизаторские ученики — 10 иен (иена — около нашего рубля) в месяц, помощники катихизаторов — 12 иен, катихизаторы — 14 иен, из них самые многосемейные — 16 и иногда 18 иен. Истинно удивляться нужно, как Господь хранит их от голодной смерти, как они со своими семействами питаются, одеваются и имеют все прочее для жизни на такие малые средства. Правда, в некоторых церквах христиане от себя оказывают помощь, но это весьма недостаточно. Так не может продолжаться далее. Возлюбленные братья и сестры! Умоляю вас исполнять заповедь Божию, позаботиться о содержании ваших проповедников. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем в вас телесное (1 Кор. 9, 11), — писал апостол Павел коринфским христианам. Слово его простирается к вам о преподававших вам Евангелие душевного спасения. Помогите им, кто чем может: служащий государству — от своего жалования, купец — от предмета своей торговли, земледелец — от плодов своей нивы, ремесленник — от своих изделий и пр. Кто богат, давай от своего избытка, кто беден, отделяй от скудости своей. И всякий делай это с радостью, в той мысли и в той уверенности, что это руками человеческими приносимая жертва Богу, ибо по Божию повелению и в угождение Богу это делается. Помни всякий, что это будет не только телесная помощь проповеднику, но и духовная: проповедник, получая телесное, одушевляется благодарностью и вящщей любовью к благотворящим и большей ревностью к исполнению своей духовной обязанности, а отсюда произойдет больший успех проповеди и оживление и возрастание Церкви Божией везде, где это будет твориться. Итак, да возгреет Господь Своей благодатью в ваших сердцах ревность к исполнению Его святой воли о проповедующих вам слово спасения. Архиепископ Николай».

В другом письме святитель еще подробнее объясняет необходимость для христиан содержать своих церковнослужителей. «Непременно все смотрите, — пишет он, — на помощь, оказываемую в содержании катихизаторам, как на пожертвование Богу, ибо это действительно есть таковое, как делаемое по повелению Божию и в угождение Богу. Эта уверенность удержит вас от смущения и неохоты жертвовать, если вы увидите, что катихизатор не всегда ревностно исполняет свои обязанности. Да не смущает вас это. Катихизатор ответит Богу за свое небрежение; вы же исполните свой долг, не переставая приносить Богу вашу жертву, и будете иметь похвалу от Бога. Не переставайте приносить Богу раз определенное и обещанное даже тогда, когда по каким-нибудь причинам катихизатора нет в вашей церкви, например, он послан священником временно для проповеди в другое место, или же при распределении служащих церкви, по недостатку катихизаторов, вы оставлены на время без катихизатора. Сделайте для себя обычаем, привычкой обещанное Богу непременно приносить Ему, несмотря ни на какие обстоятельства, — и тогда основание самостоятельности вашей Церкви будет положено; вы перестанете быть, как теперь, в зависимости от иностранной Церкви в постоянном опасении, что при внезапном отнятии от вас посторонней руки помощи ваша Церковь подвергается страшному бедствию потерять всех своих служащих. Считаю уместным продолжить несколько об этом. Устроить содержание служащим Церкви — предмет нелегкий. Трудность его испытывали у всех народов, во всех местах, где возникала Церковь Божия. И нигде не открыто другого лучшего средства содержания служащих Церкви, как добровольными пожертвованиями людей, составляющих Церковь. И никогда, до скончания мира, не будет открыто другого, более совершенного средства, потому что так установил Бог, и не только устным повелением установил, но, когда явился в человеческом образе на землю, Сам же подал пример подчинения сему постановлению. Смотрите, Господь наш Иисус Христос, немногими хлебами чудесно насытивший тысячи народа, Сам со Своими учениками во время Своего земного служения чем питался? Чем содержался? Добровольными приношениями слушавших Его учение. Для чего у учеников Его был ковчежец, в который влагались приношения, употреблявшиеся на нужды Его и апостолов, составлявших в то время число служителей Церкви. Всемогущий Господь мог бы указать сотни и тысячи способов содержания служащих Церкви, и Он указал только одно приношение лиц, составляющих Церковь. И причина сего так ясна, что ее и объяснять много не нужно. Спаситель сказал: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6, 21). Ты жертвуешь на Церковь сокровище твое, быть может, тяжелым трудом добытое тобою; понятно, что вместе с сокровищем твоим идет и сердце твое в жертву Богу; ты непременно и мыслью, и чувством участвуешь в деле Церкви, а не остаешься холодным зрителем его; итак, вместе с твоей материальной помощью катихизатору твоя мысль, твое чувство, твое участливое слово, твоя молитва помогают ему в его служении. Так и творится общее дело Церкви всеми членами, составляющими Церковь; катихизатор и священник проповедью и священнослужением в Церкви творят это дело; ты трудом рук своих и душевным участием помогаешь в сем творении; благодать Господа, всегда пребывающего в Церкви Своей, невидимо содействует круговращению этого взаимного труда церковного, и таким образом совершается это церковное кровообращение в теле Церкви и тело растет из силы в силу. Так ли теперь в Японской Церкви? Нет, не так. Теперь служащий Церкви получает содержание от Миссии и не считает себя ничем обязанным местным христианам; оттого и истинного чувства любви к ним и попечение о них не может возбудится у него; местные христиане, ничем крепко не связанные с ним, холодно относятся к нему и к его делу; и церковное дело не творится, как должно, так как нет к нему достодолжного взаимного участия служащих Церкви и христиан; оттого наши церкви так мало возрастают, не являют себя оживленными, а находятся как бы в полусонном состоянии. Совсем другое будет, когда христиане материальной помощью, а вместе с тем и сердечным участием и добрым словом и советом примут участие в деле Церкви, а служащие Церкви, отвечая на все это сердечной признательностью и любовью, одушевятся к исполнению своего служения всеми душевными силами».

Сам же святитель все свои личные средства делал достоянием своей юной Церкви. Вот как про это говорит один из японских христиан Кавамото: «Преосвященный Николай служит живым образом миссионерского самоотвержения. Все свои материальные средства он отдает Церкви, покрывая этим недостатки в содержании школ, редакций, проповедников, и при всем том не отказывается жертвовать иногда на разные случайные нужды бедных христиан: на постройки новых молитвенных домов, на обеспечение бедных семейств после пожаров и землетрясений, столь частых в Японии, тогда как сам он лишается первых удобств жизни. Нам лично приходилось встречать его дома одетым подобно какому-нибудь пустыннику, в грубом, даже местами заплатанном подряснике или же на улице идущего пешком, с одной тростью в руке».

И несмотря на такие труды и ревность о благе созданной им паствы, святителю всю свою жизнь в Японии приводилось бороться с ненавистью. «На него, — говорит Д. Позднеев, — как на крупную фигуру, обрушилась вся злоба, душившая японское общество по отношению к России до последней войны. Начиная с жреца Савабе, желавшего убить архиепископа, проявление ненависти со стороны японцев преследовало владыку постоянно. Без преувеличения миллионы газетных статей за эти 50 лет объявляли его “ротаном”, т. е. русским шпионом. Православные христиане назывались в Японии: “Никораи но яцу”, т. е. николаевские негодяи, или “Суругадаи но яцу”, т. е. суругадайские негодяи. Всякий шаг архиепископа на почве распространения Православия и апостольского служения толковался печатью как зловредный для Японии, всякое открытие молитвенного дома или церковной общины трактовалось как расширение сети русских шпионов, опасные для государственной независимости Японии». И только после русско-японской войны, когда Япония воочию убедилась, как далек был святитель от политики, отношение японского общества к святителю переменилось. В день 50-летнего юбилея святителя по случаю сего торжества прислал приветствие Японской Церкви, восторженное и сердечное, губернатор Токио г. Абе Коо, язычник, в котором называл святителя «основателем православного христианства в нашей (Японской) стране и споспешником развития цивилизации в нашей стране» и желал ему — «маститому учителю Николаю» — «неисчислимых лет и блага». И это было выражение взглядов всего японского общества.

Самым же скорбным и тяжелым временем для святителя Николая было время русско-японской войны. Вражда против Православия была в то время страшно велика. Вот как говорили о Православной Церкви: «Православная Церковь является злостным местом, откуда сыплются проклятия на голову Японии и где молятся за ее поражение. Она всегда была центральным агентством шпионов, состоящих на русской службе. Японцам ненавистен купол русского собора, который, возвышаясь над всем городом, как бы шлет презрение самому императорскому дворцу, ненавистен храмовой колокол, который каждое воскресное утро своим гвалтом докучает мирному сну жителей». С ожесточением нападали на самые христианские таинства. Ненавидели всякое проявление Православия. Трудно было в то время святителю Николаю. И ему и его делу грозила страшная опасность. Но не это главным образом угнетало его. Удручало же его то, что во все время войны он был лишен великого утешения принимать участие в церковном богослужении. Святитель не бросил своей паствы в минуты великой опасности, он не вернулся в Россию, он остался там, где был, но сердце его болело за свою родину. По объявлению военных действий, он говорил представителям своей Церкви: «Сегодня по обычаю я служу в соборе, но отныне впредь я уже не буду принимать более участия в общественных богослужениях нашей Церкви. Это не потому, что для меня будет опасно показываться в соборе, но доселе я молился за процветание и мир Японской империи. Ныне же, раз война объявлена между Японией и моей родиной, я, как русский подданный, не могу молиться за победу Японии над моим собственным отечеством. Я также имею обязательства к своей родине, и именно поэтому буду счастлив видеть, что вы исполняете долг в отношении к своей стране». По всем же церквам Японии святитель разослал следующее Окружное письмо: «Благочестивым христианам Святой Православной Церкви великой Японии. Возлюбленные о Господе братия и сестры! Господу угодно было допустить разрыв между Россией и Японией. Да будет Его святая воля. Будем верить, что это допущено для благих целей и приведет к благому концу, потому что воля Божия всегда благая и премудрая. Итак, братия и сестры, исполните все, что требует от вас в этих обстоятельствах долг верноподданных. Молите Бога, чтобы Он даровал победу вашему императорскому войску, благодарите Бога за дарованные победы, жертвуйте на военные нужды; кому придется идти в сражения, не щадя своей жизни, сражайтесь не из ненависти к врагу, а из любви к вашим соотечественникам, помня слова Спасителя: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15, 13). Словом, делайте все, что требует от вас любовь к отечеству. Любовь к отечеству есть святое чувство. Спаситель освятил это чувство Своим примером: из любви к Своему земному отечеству Он плакал о бедственной участи Иерусалима (Лк. 19, 41). Но кроме земного отечества у нас есть еще Отечество Небесное. К нему принадлежат люди без различия народностей, потому что все люди одинаково дети Отца Небесного и братья между собою. Это Отечество наше есть Церковь, которой мы одинаково члены и по которой дети Отца Небесного, действительно, составляют одну семью. Поэтому-то я не разлучаюсь с вами, братия и сестры, и остаюсь в вашей семье, как в своей семье. И будем исполнять вместе наш долг относительно нашего Небесного Отечества, какой кому надлежит. Я буду, как всегда, молиться за Церковь, заниматься церковными делами, переводить богослужение; вы, священники, усердно пасите порученное вам от Бога словесной ваше стадо; вы, проповедники, ревностно проповедуйте Евангелие еще не познавшим истинного Бога, Отца Небесного; все христиане, мирно ли живущие дома или идущие на войну, возрастайте и укрепляйтесь в вере и преуспевайте во всех христианских добродетелях. Все же мы вместе будем горячо молиться, чтобы Господь поскорее восстановил нарушенный мир. Да поможет вам во всем этом Сам Господь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми вами. Аминь. Великой Японии Православной Церкви епископ Николай».

Такое поведение святителя много содействовало успокоению японских умов, предотвратило много нежелательных и печальных явлений. Во время войны святитель принял все меры к тому, чтобы облегчить тяжелую участь пленных русских. По его мысли из православных японцев было образовано товарищество духовного утешения военнопленных. Во все места, где проживали военнопленные, им были посланы японцы-священники, кои совершали богослужение, напутствовали умирающих и больных и погребали усопших. Материально и духовно помогал он им, тратя подчас последние гроши своих скудных средств. На местах, где были погребены останки наших воинов, святитель соорудил храмы или памятники.

Так в непрерывных трудах протекала жизнь святителя. С течением времени стали ослабевать и силы святителя. Весь декабрь 1911 года болезнь сильно мучила святителя. По ночам он не спал от страданий, но сидел в кресле, и только днем старался дополнить свой сон. С января болезнь приняла угрожающее течение. Владыку поместили в госпиталь. Здесь сильнодействующими средствами поддерживали жизнь святителя. Ежедневно служились утром литургии

о его здравии, а вечером молебны. Сам святитель, несмотря на страдания от болезни, до последней минуты стремился еще и еще поработать над переводом Священных книг. Но Милосердому Господу было угодно дать покой Своему рабу и труженику, неустанному и верному, и, напутствованный всеми таинствами Святой Церкви, святитель Николай тихо скончался 3 февраля 1912 года в 12 часов дня.

Неизмерима была скорбь Японской Церкви по кончине своего апостола-святителя. С великой скорбной торжественностью было погребено тело святителя в Японии в присутствии министров русского посольства и многотысячного собрания японских христиан, съехавшихся со всех концов Японии. Гроб был покрыт венками, в том числе от принца Канин Сапондзи-Уци-да-Сайто Иай, от президента японского общества Терауци Гото, от русского поверенного в делах. Во время отпевания прислал великолепный венок сам Микадо. Так даже языческая Япония почтила память святителя. Но еще ранее, и особенно к концу жизни, святитель стяжал себе глубочайшее уважение всей Японии. Вековые предрассудки пали пред незлобивым и самоотверженным сердцем святителя. И не только народ, но и правительство и сам император Японии относились к святителю особенно дружелюбно и оказывали знаки особого внимания. «Нам неоднократно приходилось быть свидетелем, — пишет г. Недачин, — как язычники, совершенно не знакомые владыке, с шумным восторгом приветствовали его на улице и их мощное “банзай Никорай” частенько раздавалось в японских кварталах. А дети, милые японские дети, постоянно окружали его кольцом и, как бабочки на огонь, вихрем неслись навстречу суровому на вид, но с добрым, ласковым сердцем святителю… Должно заметить, что беспрерывный тяжелый апостольский подвиг, праведная жизнь, особая прозорливость, чему мы сами неоднократно были свидетелями, давно уже между верующими православной Японии составили убеждение, что святитель Николай особенно близок и угоден Господу, что Он его прославил небесной славой. Даже язычники и те помещали в газетах его портреты с сиянием и нимбом и часто называли его “Сей да Са-кёо”, т. е. святой архиепископ».

Прекрасно говорит о смерти святителя известный проповедник протоиерей Восторгов: «Святитель Николай, как зрелый колос пшеницы, пал, подкошенный косой смерти, созревши для житницы Господней. Он был светильник горяй и светяй, мы веселились в светении его, но кто горит и светит, тот и сам сгорает: и вот, догорела эта священная лампада! Не одна Японская юная Церковь оплакивает архиепископа Николая; о ней излишне теперь говорить, — и как тяжела для нее утрата! Но Церковь Христова живет законом, который указан апостолом Павлом: Страдает ли один член, страдают с ним и все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены; и вы — тело Христово, а порознь — члены (1 Кор. 12, 26—27). Поэтому-то скорбит теперь глубокой скорбью и Русская Церковь и вся Церковь Православная. Трудно теперь, в первые дни после кончины архиепископа Николая, выразить и показать, как велика для Церкви понесенная утрата. Для этого нужно перенестись всецело в ту обстановку, среди которой почивший жил и которую он в полном смысле создал, в то дело, которому он служил и которое, тоже в полном смысле слова, он сам создал. Воистину, он пошел один и как бы один за всех нас исполнил заповедь Христа Господа, данную Его Церкви, всему верующему миру: Шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа… (Мф. 28, 15). Чувствуется, что из Церкви земной в Церковь вечную, Небесную, к Судии всех Богу и к Ходатаю Завета нового Иисусу ушел один из праведников совершенных и приложился к торжеству и Церкви первородных на небесех написанных (Евр. 12, 23; Откр. 13, 8). И в душе остановилось несказанно благоговейное чувство, как бы при виде святого: точно совершилось какое-то неизъяснимое всецерковное священнодействие и таинство, точно громоподобное молчание царит над Церковью — молчание, красноречивейшее всех слов. Ибо умер, ибо почил от дел своих святой муж. Так должны были чувствовать древние киевляне, когда умер святой князь Владимир, как это поведало нам красноречивое слово блаженного Илариона, митрополита Киевского; или древние зыряне при вести о смерти свт. Стефана Пермского, о чем поведал нам знаменитый “Плач земли Пермской”… В городе Киото, старой столице Японии, в женской школе ученицы при мне держали испытания. Я спрашивал их о житии и деянии святых апостолов. “А кто апостол Японии?” — спрашивал я девочку. “Никорай”, — своеобразным японским выговором быстро ответила девочка. Да, умер человек, который на исходе второго тысячелетия христианства показал, что живут и ныне апостолы и возможны апостольские деяния. Ах, ушел он, и какое почувствовалось лишение, какое горькое сознание, что умер апостол-пастырь, красота Церкви, ее цвет, ее оправдание, ее слава, — и что еще более говорит сердцу, — слава родной нашей Русской Церкви! Чувствуется далее, что от земли отошел, если говорить по-мирски, отошел великий человек. Не часто дарит нас история великими людьми. Но счастливы века и поколения, которые знают людей великих! Они сияют, как звезды на темном небосклоне; они не могут не светить; нельзя их не видеть, нельзя не поддаваться их обаянию. Таков был и почивший архиепископ Николай. Языческая Япония, некогда преследовавшая его за проповедь Христа, подозрительно настроенная относительно всякого иностранца, несмотря на русское происхождение архиепископа Николая, относилась к нему с чувством, граничащим с благоговением. Его праведность, его ревность о вере, его прямота в словах и действиях, его необычайно высокая, редкая образованность даже в области японской истории и литературы — все это сделало его человеком, высоко стоящим среди всего японского народа. Ему не только прощали его пламенный русский патриотизм, его за этот патриотизм еще более уважали. Не было человека в Японии, после императора, который пользовался бы в стране таким уважением, такой известностью, такой популярностью. В столице Японии не нужно было спрашивать, где Русская Православная Миссия; довольно было сказать одно слово “Николай”, и буквально каждый “рикша” сразу знал, куда нужно было доставить гостя Миссии. И православный храм назывался “Николай”, и место Миссии — тоже “Николай”, даже само Православие называлось именем “Николай”, и, путешествуя по стране в одежде русского священника, мы всегда и всюду встречали ласковые взоры, и в словах привета и разговора по поводу нас мы улавливали слухом среди непонятных слов и выражений незнакомого языка одно знакомое и дорогое — “Николай”… Он любил Россию всей горячностью сердца. Но он отдал себя Христу и Церкви и по евангельскому призыву оставил дом, родных и ближних. Знаем, что не уста человеческие, а неложные уста Христовы изрекли нам, что сим путем пошедшие сядут на престолах, не останутся без награды (Мф. 19, 28). Он не захотел и перед смертью вернуться в Россию, хотя мог бы это сделать всегда. Дух Божий вел его в жизни, и сказалось Его, Духа Божия, веление — сохранить для Японской Церкви могилу великого апостола: могила его теперь остается в Японии святыней народной, святыней общецерковной, знамением и средоточием православно-христианской жизни… Велика и обильна была жатва святителя. Изнемог жнец и пал на борозде! Благословен его покой и радостно да будет его вхождение в житницу Господню!»

Русская Православная Церковь во главе с патриархом Московским и всея Руси Алексием 10 апреля 1970 г. приняла решение о прославлении святителя Николая в лике святых, с именованием — равноапостольный. В Японии святитель Николай до сего времени почитается как великий праведник и особый молитвенный предстатель пред Господом.

![]() http://www.saints.ru/n/Nikolai.html

http://www.saints.ru/n/Nikolai.html

Молитвы

Тропарь равноапостольного Николая, архиепископа Японского

глас 4

глас 4

Материалы на портале Православие.RU:

|

Cайт Православие.ру продолжает публикацию серии материалов о святителе Николае Японском. Это найденные в архивах РФ биографические сведения о святителе Николае, его переписка, рассказ епископа Сергия (Тихомирова) о последних месяцах жизни равноапостольного Николая, воспоминания о нем русского востоковеда Д. П. Позднеева и японцев, принявших Православие. Материалы подготовлены исследователем-архивистом Г. Г. Гуличкиной. |

|

|

«Будет ли архиепископ Николай святым?» – спросил меня протестант профессор Мидзуно. «Я верю, что он с минуты своей смерти уже предстательствует за нас с вами пред престолом Вседержителя», – ответил я с глубокою верою, что равноапостольный в подвиге будет равноапостольным и в воздаянии. Профессор-протестант заплакал. Заплакал слезами радости. |

|

|

Японцев архиепископ Николай знал удивительно и ценил в них больше всего преданность императорскому дому и родине. «Здесь не знают и не понимают того космополитизма, которым сплошь и рядом заражены европейцы и русские, – поучал он новоприбывших. – Любовь к микадо и к отечеству составляет сущность японца, и он требует таких же чувств и отношения к родине от всякого порядочного человека без различия национальности». |

|

|

16 февраля 2012 года исполняется 100 лет со дня кончины святителя Николая Японского. Архиепископ Николай обратил в православие более 20 тысяч человек, перевел на японский язык Новый Завет и основные богослужебные книги, построил православный собор в Токио. Фильм интересно рассказывает о России и Японии времен Святителя Николая. В него вошли средневековые японские гравюры, фотографии японского быта и жизни православной миссии, редкие хроникальные кадры. Съемки велись в Японии, в Твери, в Санкт-Петербурге и прочих местах, связанных с жизнью святого. |

|

|

«Мир принадлежит истине, а не лжи; истина же в Православии, но нужно, чтобы истина постепенно овладела миром: скороспелое и насильственное завоевание не прочно. Православное миссионерство должно быть делом всей Русской Церкви – не разных hoard of Missions и тому подобных мелких делений. Но нужно, чтобы в сознание Русской Церкви вошла обязанность миссионерства», – писал святитель Николай. |

|

|

Интерес к теме русского православного присутствия в Японии среди японских ученых велик. Это подтвердил почетный профессор университета Иокогамы Мицуо Наганава на встрече с московской научной общественностью. Исследователь из Японии выступил с обширным докладом, в котором сопоставил деятельность двух личностей – императора Мэйдзи и святителя Николая Японского. |

|

|

16 февраля 1912 года святитель Николай (Касаткин) предал Богу душу в келье собора Воскресения Христова, уронив рабочее перо. В своем дневнике он писал: «Я старался сначала со всею тщательностью изучить японскую историю, религию и дух японского народа, чтобы узнать, в какой мере осуществимы надежды на просвещение страны евангельской проповедью… Чем больше я знакомился со страною, тем больше убеждался, что очень близко время, когда слово Евангелия громко раздастся там и быстро пронесется из конца в конец империи». |

|

|

В разных уголках Японии, от Хоккайдо на севере до Кюсю на юге, можно увидеть плоды, выросшие из посеянного в Японской земле семени Православия. Православные храмы Японии — это символ торжества Православия в далекой восточной стране. |

|

|

3/16 февраля 2007 года исполняется 95 лет со дня преставления равноапостольного Николая Японского, которого вспоминают не только в Японии, Корее и России, но и в Эстонии, Финляндии, Болгарии, Сербии, Великобритании, Греции, Северной Америке, Южной Африке… |

|

|

«Праздник в моем родном селе Березе, – этими словами начинается страничка в дневниках святителя Николая Японского. – Родные, должно быть, и обо мне вспоминают». Вспоминают о равноапостольном Николае и в Москве. С 24 октября по 31 декабря 2006 года в домовом Татианинском храме МГУ (ул. Б. Никитская, 1) проходит выставка, посвященная 170-летию со дня рождения великого русского миссионера. |

|

|

Истории реальных людей – японских христиан, учеников равноапостольного Николая Японского, – убеждают: сила Божия не оставляет тех, кто смиренно переносит внешние тяготы и немощь собственного естества. |

|

|

В день рождения святителя Николая Японского предлагаем читателям выдержки из его дневников, где он дает наставления юношам, окончившим духовные школы при миссии: «малому стаду», перед которым – необъятная жатва. |

|

|

Искушения, посылаемые Свыше, определяют качество добродетелей человека. Бог с самого начала знает сердце человека, поэтому искушения посылаются не для того, чтобы Бог узнал, каковы наши добродетели: делается это для самого человека — чтобы тот, если увидит в них примесь лжи и подделки, покаялся и обратился к добру. |

|

|

В предлагаемом читателю сборнике содержится лишь небольшая часть эпистолярного наследия замечательного миссионера, святителя Николая Японского (1836–1912). Свыше 50 лет он неустанно трудился в деле распространения и утверждения Православия в далекой Японии, сохранив глубокую любовь к своей родине. |

|

|

Одно из великих свершений, составляющих наследие святителя Николая Японского, – перевод на японский язык Священного Писания. О том, как шла работа над переводами и с какими трудностями святителю пришлось столкнуться, беседа с переводчиком посольства Японии в РФ и одним из ведущих специалистов по переводам на японский язык православной литературы Алексеем Потаповым. |

|

|

16 февраля исполняется сто лет со дня кончины основателя Православной Церкви в Японии св. равноапостольного Николая Японского. Кафедральный Воскресенский собор в Токио, построенный по инициативе святителя, местные жители так и называют — «Николай-до». Корреспондент НС беседует со священником собора Иоанном ОНО и дьяконом Ильей ТАКЭИ. |

|

|

Конечно, «привязывать» людей к земле не дело Церкви, ее задача – помогать человеку в духовной жизни. А уж где человек будет обустраивать свою духовную жизнь – в городе или деревне, это его личное дело. Из-за отсутствия работы население небольших поселков, к сожалению, сейчас убывает. Но в тех местах, где есть для людей работа, храм становится насущным, востребованным и нивелирует необходимость бегства в город. |

|

|

«Я всю свою жизнь отдал Японской Церкви. А теперь пришла пора отдать ей и тело. Мое тело… обратится в японскую землю. Пусть будет оно залогом, что моя душа всегда будет с Японскою Церковью. И там я за нее буду молиться. Чего же расплакались?» – такими словами утешал архиепископ Николай Японский пришедших навестить его в больнице христианок одного из дальних сельских приходов Японии. |

|

|

Тысячи имен верующих японцев больших городов и маленьких деревушек, исторические факты о зарождении Православия и становлении японских приходов, подробнейший отчет о жизни Токийской миссии, ее духовных школ и издательской деятельности – все это особенно важно для православных в Японии. Ведь большая часть прихожан Японской Православной Церкви – это внуки и правнуки первых христиан и первых священников, принявших крещение в период Мэйдзи. |

|

|

Олег Стародубцев Среди множества российских духовных миссий, безусловно, особой самобытностью отличается православная миссия в Японии. Во многом это обусловлено личностью ее основателя и многолетнего руководителя – святого равноапостольного Николая (Касаткина). В русской церковной истории святитель Николай по праву получил наименование апостола Японии. |

|

|

Первое знакомство Японии с христианством состоялось при драматических обстоятельствах: католицизм, проникший в страну вместе с португальскими миссионерами в 1542 году, к несчастью для себя, слишком активно вторгся в политику и в результате был запрещен вместе с изгнанием иностранцев в начале XVII века. Тысячи христиан были казнены, другие либо отреклись от веры, либо ушли в подполье. «Тогдашние японцы – писал святитель Николай (Касаткин), – смотрели на иностранцев, как на зверей, а на христиан – как на злодейскую секту, к которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи». |

|

|

24 февраля 2008 года во время Божественной литургии в церкви святителя Николая Японского в Бибиреве епископ Сендайский Серафим (Цудзиэ) передал храму ковчег с частичкой мощей равноапостольного миссионера, в честь которого назван придел столичного храма. |

Труды о святом в библиотеке портала Азбука.Ru

- святитель Николай Японский. «Свет невечерний восходящего солнца». О жизни и деятельности святителя Николая, просветителя японского народа (автор и режиссёр Анастасия Сарычева.)

- Апостол Японии и его миссия (священник Валерий Духанин)

- Архиепископ Николай [Японский] в переписке с протоиереем Н.В. Благоразумовым (протоиерей Николай Благоразумов)

- Архиепископ Николай Японский (Д.М. Позднеев)

- Архиепископ Николай Японский : Воспоминания и характеристика (Д.М. Позднеев)

- Высокопреосвященный Николай, архиепископ Японский (протоиерей Иаков Галахов)

Творения в библиотеке портала Азбука.Ru

Дневники и заметки

Миссия

Письма и послания

Проповеди и слова

Каноны и Акафисты

- Акафист святому равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому

- Канон святому равноапостольному Николаю Японскому

- Канон святому равноапостольному Николаю Японскому (2‑й)

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Источники:

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Japonskij/

(336)