![]()

Апостольское чтение на Литургии

(2Тим.3:10-15. – Зачало 296)

[Стойкость в гонениях за веру]

(Сын мой Тимофей!) Ты же последовал за мной в учении, образе жизни, намерениях, вере, великодушии, любви, долготерпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, в Иконии, в Листрах. Какие преследования я перенес, и от всех избавил меня Господь! Да и все, хотящие благочестиво жить во Христе Иисусе, будут преследоваться. Дурные же люди и шарлатаны будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.

Ты же оставайся в том, чему научен и в чем убедился, зная, кем ты научен. Притом же ты с детства знаешь Священные письмена, которые могут умудрить тебя во спасение через веру во Христа Иисуса.

![]()

Евангельское чтение на Литургии

(Лк.18:10-14. – Зачало 89)

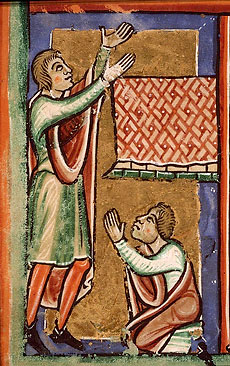

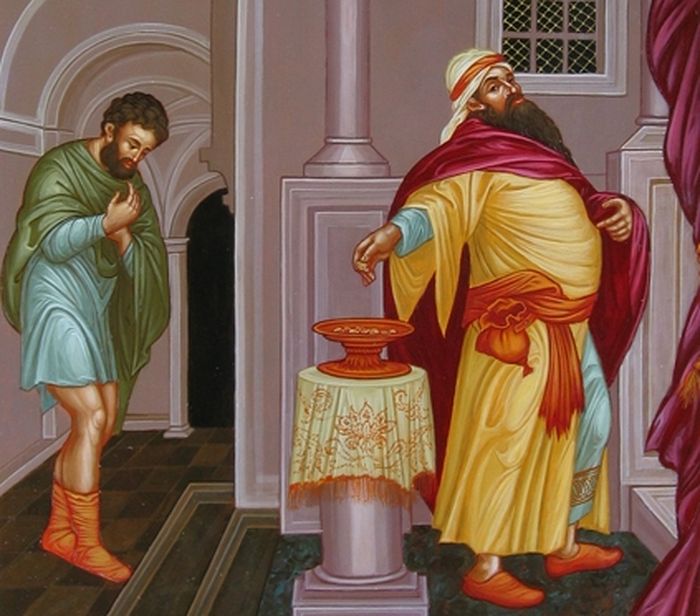

[Притча о мытаре и фарисее]

(Сказал Господь эту притчу:) два человека взошли в Храм помолиться, один – фарисей, а другой – мытарь. Фарисей встал и молился про себя так: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди – корыстолюбцы, беззаконники, прелюбодеи, или хотя бы как вот этот мытарь. Нет, я соблюдаю пост дважды в неделю и жертвую десятую часть всего моего прибытка!»

А мытарь, став подальше, даже глаз не смел возвести к небу, но только бил себя в грудь со словами: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!»

Говорю вам, что второй пошел к себе домой более оправданным, чем первый. Ибо всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а всякий, кто смиряет себя, будет возвышен.

![]()

Приложение

МЫТАРЬ[2] (греч. τελώνης, тэлонэс, лат. publicanus) – это «откупщик» или «сборщик налогов». Сам этот профессиональный термин нейтрален и означает любого представителя «налоговой службы» (в нашем городе есть «Мытнинская улица»), но в евангельском тексте речь идет о сборщике податей для римской казны после вхождения Палестины в состав Римской империи (с 63 года до н. э.). Поэтому в славяно-русской традиции он означает, как правило, евангельского мытаря – «лихоимца» и «притеснителя». Это связано с особым статусом мытарей в иудейском обществе.

Иудейский народ справедливо ненавидел «коллаборационистов» мытарей за то, что они служили оккупантам в качестве экзекуторов и часто пользовались своим «служебным положением» для личного обогащения (Лк.19:1,8), обирая при этом своих соплеменников. С другой стороны, уже сама эта профессия считалась не только презренной, но и ритуально «нечистой», поскольку, согласно еврейскому религиозному законодательству, подати следовало платить только в Иерусалимский храм – единственное место земного пребывания Бога. Талмуд приравнивал мытарей к грешникам, язычникам и прелюбодеям и повелевал отлучать от Синагоги. Вполне понятно, что и Христос подвергался упрекам со стороны фарисеев, этих блюстителей религиозной «чистоты» за то, что Он общается с «нечистыми» мытарями (Мф.9:11 и др.).

Поэтому притча Спасителя была дерзким вызовом «общественному сознанию»: Он хотел сказать, что «потерянных» людей нет, и потому нарочито избрал в качестве примера искреннюю молитву мытаря, более угодную Богу, чем лицемерное самопревозношение формально праведных фарисеев (Лк.18:9-14). «Мытари и блудницы вперёд вас идут в Царство Божие» (Мф.21:31). Известно, что евангелист Матфей, один из Двенадцати апостолов, до обращения был мытарем (Мф.10:3).

ФАРИСЕИ – представители одного из трёх основных древнееврейских религиозно-политических течений, или партий (наряду с саддукеями и ессеями), возникших в эпоху Маккавеев (в середине II века до н. э.). Сам термин (евр. перушим, греч. фарисайой, фарисеи) переводится как «обособившиеся», «отделённые», т. е. «чистые» в религиозном и ритуальном отношении. Фарисеи были духовными лидерами нации и пользовались поддержкой и глубокой симпатией народа. Их влияние усиливалось и тем, что книжники, знатоки и учителя Писания, в подавляющем большинстве принадлежали к фарисеям. Основная забота фарисеев состояла в толковании и строгом соблюдении Торы (Закона Моисея). При этом для них существовала не только «письменная Тора», но и «Тора устная», восходившая к отеческим традициям, не зафиксированным в архаичном своде Моисея.

По существу, фарисеи развивали ветхозаветную религию и, в отличие от эллинизированных рационалистов саддукеев, верили в бессмертие души, загробное воздаяние и воскресение мёртвых (души праведников попадают в новые тела, души грешников терпят вечное наказание). Они также признавали существование ангелов и демонов (см. Деян.23:8), и на эти представления опирались в своей проповеди Христос и апостолы. О роли фарисеев в становлении христианства образно выразился один западный историк: два фарисея (Никодим и Иосиф Аримафейский) с честью похоронили Христа, а третий распространил Его учение по всему миру (имеется в виду фарисей Савл, будущий апостол Павел[3]).

После падения Иерусалима и сожжения Храма (70 год н. э.), исчезновения с политической арены саддукеев (представлявших аристократию и священство), ессеев и зилотов, фарисеи стали единственной силой, определяющей последующее развитие иудаизма. Современный раввинистический иудаизм – преемник и наследник фарисейства.

Основным источником информации о фарисеях являются иудейский историк Иосиф Флавий и книги Нового Завета.

Юрий Рубан, канд. ист. наук, канд. богословия

Литература

Амусин И. Д. Кумранская община. М., 1983;

Амусин И. Д. Кумранская община. М., 1983;

Каценельсон Л. С. Фарисеи // Христианство: Энциклопедический словарь. Т. III. М., 1995. С. 76–80;

Левинская И. А. Деяния Апостолов. Главы I–VIII. Историко-филологический комментарий. М., 1999. С. 199–200. Здесь же приведена подробная новейшая библиография по данной теме.

Примечания

[1] Следует помнить, что церковно-богослужебная неделя (в значении семидневного цикла) начинается с воскресенья! При этом в славянском языке само слово «неделя» (от «не делати» – «не работать») – синоним слова «воскресенье». Поэтому, когда мы читаем в церковном календаре: «Неделя № такая-то», или «Неделя о таком-то, или о том-то», – то должны учитывать: речь идет о воскресном дне, за которым следуют дни «седмичные».

[1] Следует помнить, что церковно-богослужебная неделя (в значении семидневного цикла) начинается с воскресенья! При этом в славянском языке само слово «неделя» (от «не делати» – «не работать») – синоним слова «воскресенье». Поэтому, когда мы читаем в церковном календаре: «Неделя № такая-то», или «Неделя о таком-то, или о том-то», – то должны учитывать: речь идет о воскресном дне, за которым следуют дни «седмичные».

[2] В слове «мытарь» ударение на первом слоге! См. Дьяченко Г., свящ. Полный церковно-славянский словарь. М., 1993. С. 322. То же – во всех орфографических и орфоэпических словарях русского языка. Бытующая в церковной сфере форма «мытарь» могла возникнуть по аналогии со словом «мытарства» и стала «профессиональным неологизмом», как «компас» у моряков, «искра» у водителей, «осужденный» – в правоохранительной среде.

[3] Евангелист Лука в своей книге «Деяния Апостолов» не без сарказма описал, как апостол Павел, использовав свою старую партийную принадлежность, сорвал заседание Синедриона, собранного для суда над ним. «Павел, узнав, что [здесь] одна часть – саддукеи, а другая – фарисеи, закричал в Синедрионе: «Мужи братья! Я – фарисей, сын фарисея; за надежду на воскресение мертвых меня судят!» Когда же он сказал это, то произошло столкновение между фарисеями и саддукеями, и собрание раскололось. Ведь саддукеи говорят, что нет ни воскресения, ни ангела, ни духа; а фарисеи признают и то и другое. Сделался большой крик; и, встав, книжники фарисейской стороны схватились [с саддукеями], говоря: «Ничего плохого мы не находим в этом человеке; если же ему говорил дух или ангел, то давайте не будем богоборцами!» Но, поскольку столкновение увеличивалось, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам войти, взять его из их среды и отвести в крепость» (Деян.23:6-10).

Протоиерей Александр Мень

О мытаре и фарисее

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Не успели закончиться дни праздничные, святочные, как уже подходит время Великого поста. И это — прекрасное, замечательное время, которое мы все любим, — время покаяния, когда начинают петь этот дивный молитвенный гимн «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче». Ты «отверзи», потому что самим нам трудно каяться, трудно осознать и почувствовать себя бессильными и нищими, несостоятельными перед Богом.

И поэтому Церковь вновь открывает перед нами драгоценную страницу Евангелия, где рассказано о двух молившихся людях: о праведнике и грешнике. Праведником был фарисей, человек благочестивый, исполнявший заповеди, предписанные Законом. И он был уверен, что этим он как бы сквитался с Господом Богом и теперь может предъявить Ему счёт, что он всё выполнил и сделался выше других людей. Он молился с чувством самодовольства и гордыни, забыв, что там, где гордыня, там рядом и осуждение. Поглядывая на стоявшего сзади мытаря, фарисей говорил: «Благодарю Тебя, Господи, что я не такой негодяй, как этот человек». Чувство собственной праведности, собственного превосходства распирало его, и он стоял перед Богом гордый, довольный собою. Казалось, ему было, чем гордиться: посты он соблюдал, на Храм жертвовал, особых грехов не совершал, – ну чистый праведник! Он стоял перед Богом, но в то же время был от Него так далёк, — потому что он был доволен собой, успокоился, и его душа не приближалась к Господу.

Казалось бы, и слова-то он говорил благочестивые: «Благодарю Тебя, Боже, что я не такой, как иные разбойники, прелюбодеи и грешники». Он благодарил Бога, понимая, что всё это ему дано от Него, но гордился, будто он сам это завоевал.

В ветхозаветные времена люди молились не в самом храме, а в храмовых дворах. Так вот, фарисей стоял впереди, а мытарь где-то у ворот, опустив голову, не поднимая глаз, потому что гордиться ему было нечем. Он только повторял: «Боже, милостив будь ко мне, грешному», потому что он искал у Бога не справедливости, а только милосердия. Он понимал, что по справедливости не может оправдаться перед Богом. Какие у него были грехи, кроме его скверной профессии (он собирал налог в пользу чужеземных завоевателей), мы не знаем, но мытарь чувствовал себя недостойным и только говорил: «Боже, милостив будь ко мне, грешному».

Свой рассказ об этих людях Господь Иисус закончил так: «Эти два ушли из храма, но оправдан был мытарь и грешник, а не фарисей и праведник». Мы можем удивиться! Как же так? Получается, что человек, соблюдавший заповеди, оказался далёк от Бога, а грешник был оправдан Господом и принят? В том-то и дело, что ни один человек не может выполнить всё и своими силами стать совершенно чистым от какого-либо греха. И ещё одно: человек, который выполняет заповеди внешне, а в сердце сохраняет гордыню, осуждение и злобу, всё равно стоит от Бога далеко. От Бога нельзя «откупиться» ни постами, ни жертвами, потому что, как говорит нам псалом, «жертва Богу — (это) дух сокрушённый», то есть это печаль о своих грехах, и «сердца сокрушённого и смиренного Бог не уничижит» (Пс.50:19), — то есть не презрит и не отвергнет.

И снова мы спросим: как же нам быть? Неужели, видя, что усилия фарисея были напрасны, мы должны отбросить соблюдение заповедей, а просто жить, как придется, грешить и потом у Господа просить прощения? Нет, конечно. Совсем другое имел в виду Спаситель, рассказывая эту притчу. Надо стремиться, стараться, прилагать усилия, каждый день и каждый час бороться с собой, со своими грехами, падать, вставать, снова падать, снова вставать и достигать чего-то… При этом важно сознавать, что завтра мы можем всё это потерять, и вновь надо будет бороться, не ослабевая, но помнить: по справедливости мы всё равно недостойны, а принимает нас Господь по своему милосердию. И поэтому никакого успокоения, никакой гордыни не должно быть у нас. Тот, кто остановился, — уже не может двигаться к Богу. Тот, кто сказал себе: «Вот, я достиг всего, что нужно, я никого не убивал, не грабил, не нарушал никаких других заповедей, всё у меня хорошо», — такой человек не придёт к Господу. Нам следует всегда чувствовать, что мы от Него далеки, всегда жаждать приблизиться к Нему, чтобы любовь к Господу двигала нами, чтобы мы стремились — даже когда мы бессильны и падаем — всё равно идти к Нему, повторяя слова мытаря: «Боже, милостив буди мне, грешному». Это — оправдание не по Закону и не по правде (справедливости), а по Божией любви. Наше желание прийти к Нему встречается с Его желанием принять нас.

Через эту притчу мы понимаем, что имел в виду апостол Павел, когда говорил, что человек спасается, то есть приобщается к Богу, не делами (Моисеева) Закона, а только верою в Господа Иисуса Христа (Гал.2:16). Вновь повторяю: нужны и дела, и усилия по борьбе с грехом, но никогда не надо думать, что мы усовершенствуем себя только своими силами. Благодать Божия, милующая, прощающая, спасающая — вот наша надежда. Мы не на себя уповаем, а на Него; мы трудимся, но знаем, что в итоге всё зависит от Его спасения. И поэтому приходим к смирению, которое не осуждает, смирению, которое живёт в нашем сердце, рождая простоту, скромность и трезвое видение себя в ясном свете. И в этом смирении, в этой надежде будем теперь повторять слова мытаря: «Боже, милостив буди мне, грешному»! Аминь.

Подборка проповедей на портале Азбука.Ru:

|

|

|

|

Проповедь протоиерея Вячеслава Резникова. О мытаре и фарисее, Лк.18:10-14, 2Тим.3:10-15. Проповедь протоиерея Вячеслава Резникова. О мытаре и фарисее, Лк.18:10-14, 2Тим.3:10-15.Начинается приготовительное к Великому посту время. «Два человека вошли в храм помолиться», – звучат сегодня эти до слез знакомые слова. Хотя нас и много в храме, но Господь всегда видит только двоих. И в последующие недели будут: два сына одного отца; два человека, стоящие один по правую, а другой по левую сторону престола Судии; один идущий в вечную жизнь, а другой – в вечную муку…. ► |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Источник: https://azbyka.ru/days/2018-01-28

Проповеди на портале Православие.RU:

|

Поучение в неделю о мытаре и фарисее. О молитве и покаянии В ныне чтенном Евангелии изображена молитва мытаря, привлекшая к нему милость Божию. Молитва эта состояла из следующих немногих слов: Боже, милостив буди мне грешнику (Лк., 18:13). Достойно внимания и то, что такая краткая молитва услышана Богом, и то, что она произносилась в храме во время общественного Богослужения, во время чтения и пения псалмов и других молитвословий. Молитва эта одобряется Евангелием, выставляется в образец молитвы: благочестивое рассмотрение ее делается нашим священным долгом. |

|

Неделя о мытаре и фарисее. Евангелие об истинном и мнимом богомольце Человек некий пришел в лес, чтобы выбрать дерево на доски. И увидел он два дерева, стоящие рядом. Одно было гладким и стройным, но с гнилою древесиной внутри. Другое снаружи было шероховатым и невзрачным, но со здоровою сердцевиной. Вздохнул человек и сказал самому себе: «На что мне это гладкое и высокое дерево, раз оно гнилое и на доски не годится? То, другое, хоть и шершавое, и невзрачное, но, по крайней мере, внутри здоровое; и если я чуть больше потружусь над ним, оно вполне может сгодиться на доски для моего дома». И, не долго думая, он выбрал второе дерево. |

|

|

|

Слово в неделю о мытаре и фарисее Слепота наша в том, что считаем себя зрячими: слишком горды мы. Мы все видим, все переживаем, только не видим греха своего, и оттого слепы… |

|

Слово в Неделю о мытаре и фарисее Со вчерашнего дня началось приготовление к празднику Святой Пасхи. Вчера мы услышали: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче…» Сегодня же проповедуется смирение. И для примера берется притча о мытаре и фарисее, сказанная Господом нашим Иисусом Христом. Итак, попытаемся сказать что-нибудь о смирении. |

|

Мытарь оказался более оправданным, чем праведный фарисей. Преобразилась природа вещей. Вознесшийся к небесам, низвергся гордыней. Достигший смирения, вознесся к высотам. О мытарь, собиратель человеколюбия! О грешник, открывший грешникам путь к дерзновенной молитве! |

|

Проповедь в Неделю о мытаре и фарисее Дай нам, Господи, осознания по-настоящему грехов наших, дай, Господи, искреннего покаяния нам. Мытарева воздыхания этого, а не фарисеева высокоглаголания, – как мы сегодня слышали в святых словах Божиих Триоди постной. И особенно да откроет Господь нам во дни этого предстоящего поста души наши к покаянию – настоящему, к умилению, к молитве, к труду святому. Всё во славу Божию и во спасение души своея. |

|

Слово в Неделю о мытаре и фарисее Сегодня мы будем говорить с вами о той тяжелейшей духовной болезни, о которой предупреждает нас в сегодняшнем Евангелии Христос Спаситель, о которой предупреждает нас Святая Церковь, поставив ежегодно накануне Великого поста именно это чтение Святого Евангелия – притчу Господню о мытаре и фарисее, чтобы каждый из нас из года в год задумывался о возможности для каждой человеческой души, для каждого из нас смертельной опасности развития такой болезни, о которой неоднократно Сам Христос Спаситель в Евангелии говорит как о самой страшной, порой неизлечимой болезни в духовной жизни человека. (MP3 файл. Продолжительность 27:14 мин. Размер 13.1 Mb) |

|

О мытарях, фарисеях и о самих себе. Проповедь в Неделю о мытаре и фарисее В Евангелии святым апостолом Лукой для нас сохранены грустные слова Спасителя: «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Что же может так разорить в человеческих душах великое дело Христово? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, где и когда были произнесены эти слова? Они были сказаны Спасителем непосредственно перед тем, как начать притчу о мытаре и фарисее. Надменная гордыня, осуждение ближних, настойчивое самооправдание и в конце концов упорное противление Богу будут причинами духовных катастроф и поражений многих из тех, кто вначале уверует во Христа. |

|

Слово в Неделю о мытаре и фарисее и в день памяти святителя Григория Богослова Дорогие мои, други наши, три события, три памяти должны одновременно воскреснуть сегодня в нашем сердце и уме. “Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче…” — зазвучало вновь во всеуслышание в храмах Божиих. И повеяло тихим покаянным временем поста. Евангельские фарисей и мытарь заставляют нас сегодня заглянуть в свое сердце и увидеть в нем или фарисейское:“…я не таков, как прочие человецы…” — или, узрев там бездну греха, склониться перед Богом с мытаревым смирением в покаянии (Лк. 18, 11). |

|

Слово в неделю о мытаре и фарисее Но убоимся и тени помысла «Слава Богу! Несмь, якоже прочии человецы». Страшен душе самоцен, гибель для души оценивать других, сравнивая с собою. Тотчас все доброе в нас теряет пред Богом всякую цену и достоинство, и становится достоянием вражией гордыни. |

|

Что нам такого уж плохого о нем известно, что почти две тысячи лет не даем духу его покоя, но все поминаем и поминаем его недобрым словом. Каким именно? Да этим: «фарисей». |

|

Современные мытарь и фарисей. Слово в Неделю о мытаре и фарисее Два человека зашли в храм. Один – фарисей молился в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой как все: как грабители, обидчики, прелюбодеи, или как тот человек, который стоит рядом – мытарь. Я пощусь два раза в неделю, даю десятину от всех своих доходов, много чего еще доброго делаю». (MP3 файл. Продолжительность 7:24 мин. Размер 5.4 Mb) |

|

Если леденец вынуть изо рта и засунуть в карман (как случалось в детстве), то уже через минуту он будет облеплен мелким сором, и сунуть его обратно в рот не будет никакой возможности. Подобным образом облепливаются чуждым смыслом слова, и со временем уже трудно понять смысл прямой и непосредственный. Вкус леденца заменится вкусом сора. К. Льюис в книге «Просто христианство» писал, что в XIX веке «джентльменом» называли каждого мужчину, живущего на доходы с капитала и имеющего возможность не работать, неважно был ли он галантен и образован или нет. Можно, то есть, было, не вызывая смеха, сказать: «Джентльмен X – порядочная скотина». Но сегодня это слово иначе, как с воспитанностью и порядочностью не ассоциируется. Подобные метаморфозы сопровождают бытие термина «фарисей». |

|

Слово в неделю о мытаре и фарисее Мне как-то в одном обществе очень верующих людей сказали, что евангельское чтение не нужно объяснять каждое воскресенье, потому что ведь одни и те же евангельские чтения читаются по воскресеньям. «Сколько воскресений в году – столько и евангельских чтений, и мы уже знаем все рассказы Евангелия, которые читаются по воскресеньям». Это совсем не так! Мы не только не знаем, мы забываем очень часто самое нужное для нашей духовной жизни. |

|

Два пути духовной жизни. Слово в Неделю о мытаре и фарисее Для нас путь только один – сознать, что мы не достигли еще мытарева смирения и покаяния. Признаем себя фарисеями – и не погрешим против истины. (MP3 файл. Продолжительность 13:20 мин. Размер 9.7 Mb) |

|

Тайна успеха. Беседа в неделю о мытаре и фарисее Где же плод Евангелия, Божиих заповедей? Эти годы, проведенные в Церкви, к чему нас приводят в конце концов? |

|

|

Подборка проповедей на портале Завет.Ru:

Подборка проповедей на портале Завет.Ru:

Митр. Сурожский Антоний. Из книги «Духовное путешествие» (Размышления перед Великим постом) Митр. Сурожский Антоний. Из книги «Духовное путешествие» (Размышления перед Великим постом) |

Иоанн Кронштадтский: слово в неделю о мытаре и фарисее Иоанн Кронштадтский: слово в неделю о мытаре и фарисее |

Архимандрит Иоанн Крестьянкин, 25 января (7 февраля) 1993 г. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, 25 января (7 февраля) 1993 г. |

Прт. Димитрий Смирнов. Проповедь. 23 февраля 1986 года. Прт. Димитрий Смирнов. Проповедь. 23 февраля 1986 года. |

Митр. Сурожский Антоний. Неделя о мытаре и фарисее Митр. Сурожский Антоний. Неделя о мытаре и фарисее |

Митр. Сурожский Антоний. Проповедь Митр. Сурожский Антоний. Проповедь |

Митр. Сурожский Антоний. Проповедь. 1987 г. Митр. Сурожский Антоний. Проповедь. 1987 г. |

Митр. Сурожский Антоний. Проповедь. 1976 г. или ранее. Митр. Сурожский Антоний. Проповедь. 1976 г. или ранее. |

Александр Шмеман. Приготовление к Посту. Смирение Александр Шмеман. Приготовление к Посту. Смирение |

Священник Иоанн Павлов. Неделя о мытаре и фарисее. О смирении. 2012 г. Священник Иоанн Павлов. Неделя о мытаре и фарисее. О смирении. 2012 г. |

Сергий Ганьковский. Необходимое и достаточное, 24 февр. 2002 г. Сергий Ганьковский. Необходимое и достаточное, 24 февр. 2002 г. |

Сергий Ганьковский. «Дай мне зрети моя прегрешения», 31 января 1999 г. Сергий Ганьковский. «Дай мне зрети моя прегрешения», 31 января 1999 г. |

Источник: zavet.ru

(1308)

Проповедь протоиерея Димитрия Смирнова. Неделя о мытаре и фарисее.

Проповедь протоиерея Димитрия Смирнова. Неделя о мытаре и фарисее. Проповедь архимандрита Ианнуария (Ивлиева). Неделя о мытаре и фарисее, 2Тим.3:10-15.

Проповедь архимандрита Ианнуария (Ивлиева). Неделя о мытаре и фарисее, 2Тим.3:10-15. Проповедь святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Проповедь святителя Луки (Войно-Ясенецкого).  Проповедь протоиерея Родиона Путятина. В Неделю о мытаре и фарисее.

Проповедь протоиерея Родиона Путятина. В Неделю о мытаре и фарисее. Проповедь святителя Филарета Московского. Слово в неделю мытаря и фарисея и на память Святителя Алексия.

Проповедь святителя Филарета Московского. Слово в неделю мытаря и фарисея и на память Святителя Алексия. Проповедь св. праведного Алексия Мечева. Слово в Неделю мытаря и фарисея.

Проповедь св. праведного Алексия Мечева. Слово в Неделю мытаря и фарисея. Проповедь митрополита Сурожского Антония. Притча о мытаре и фарисее, (Лк.18:10–14).

Проповедь митрополита Сурожского Антония. Притча о мытаре и фарисее, (Лк.18:10–14). Проповедь святителя Димитрия Ростовского. Слово в неделю мытаря и фарисея.

Проповедь святителя Димитрия Ростовского. Слово в неделю мытаря и фарисея. Проповедь епископа Виссариона (Нечаева). Безответность грешника. Поучение в неделю мытаря и фарисея.

Проповедь епископа Виссариона (Нечаева). Безответность грешника. Поучение в неделю мытаря и фарисея. Проповедь священника Иоанна Павлова. Неделя о мытаре и фарисее. О смирении.

Проповедь священника Иоанна Павлова. Неделя о мытаре и фарисее. О смирении. Проповедь игумена Никона (Воробьева). Слово в Неделю о мытаре и фарисее.

Проповедь игумена Никона (Воробьева). Слово в Неделю о мытаре и фарисее. Проповедь митрополита Макария (Булгакова). Слово в неделю о мытаре и фарисее

Проповедь митрополита Макария (Булгакова). Слово в неделю о мытаре и фарисее Проповедь протоиерея Василия Михайловского. Неделя о мытаре и фарисее.

Проповедь протоиерея Василия Михайловского. Неделя о мытаре и фарисее. Проповедь священномученика Фаддея (Успенского). Слово в Неделю о мытаре и фарисее.

Проповедь священномученика Фаддея (Успенского). Слово в Неделю о мытаре и фарисее. Проповедь епископа Митрофана (Зноско-Боровского). Неделя о мытаре и фарисее.

Проповедь епископа Митрофана (Зноско-Боровского). Неделя о мытаре и фарисее. Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Святитель Игнатий (Брянчанинов) Святитель Николай (Велимирович)

Святитель Николай (Велимирович) Священномученик Серафим (Чичагов)

Священномученик Серафим (Чичагов) Святой праведный Алексий (Мечев) Московский

Святой праведный Алексий (Мечев) Московский Митрополит Иоанн (Вендланд)

Митрополит Иоанн (Вендланд) Епископ Василий Селевкийский

Епископ Василий Селевкийский Схиархимандрит Зосима (Сокур)

Схиархимандрит Зосима (Сокур) Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Архимандрит Тихон (Шевкунов) Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Архимандрит Тихон (Шевкунов) Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) Игумен Нектарий (Морозов)

Игумен Нектарий (Морозов) Иеромонах Симеон (Томачинский)

Иеромонах Симеон (Томачинский) Протоиерей Андрей Ткачев

Протоиерей Андрей Ткачев Протоиерей Всеволод Шпиллер

Протоиерей Всеволод Шпиллер Митрополит Лимассольский Афанасий

Митрополит Лимассольский Афанасий Иеромонах Игнатий (Шестаков)

Иеромонах Игнатий (Шестаков)