Вопрос священнику: Почему епископами становятся монахи?

Вопрос священнику: Почему епископами становятся монахи?

Отвечает доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф.

![]()

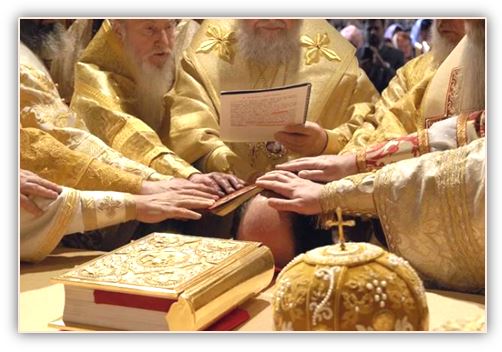

Традиция поставления во епископы именно представителей монашествующего духовенства вовсе не является изначальной в Церкви. Примером тому могут послужить хотя бы слова святого апостола Павла из так называемого пастырского Послания к Тимофею, в котором ясно говорится о кандидатах в епископы из среды женатых людей: «Епископ должен быть непорочен, одной жены муж» (1 Тим. 3:2).

С одной стороны, данное предписание объясняется толкователями в том ключе, что для тогда только зарождавшейся Церкви в принципе институт безбрачия был не столь популярным. Та среда, в которой велась проповедь христианства – а это были по большому счету два народа: иудейский и эллинский – весьма неодобрительно относилась к отрицанию семьи. По словам блаженного Феодорита Кирского, подобное отрицательное отношение к безбрачию связано с тем, что язычники не имели понятия о девстве, иудеи же и не допускали его, так как рождение детей считали благословением.

Однако уже в проповеди апостолов, как мы видим на примере того же святого апостола Павла, восприятие безбрачия изменяется. Главный критерий, который должен отличать служителя Божия, – это не семейное положение, а ревность в священнослужении и готовность абсолютной отдачи ему. Так, апостол настаивает: «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене» (1 Кор. 7:32–33). И именно по этой причине сам Первоверховный апостол для себя выбирает первый путь и остается безбрачным. Но такой выбор апостола Павла никогда не навязывался в древней Церкви другим кандидатам в священный сан.

Читать далее Почему епископами становятся монахи?

(65)