Евангельское чтение на Литургии

(Лк.8:5-15, – 35 зачало)

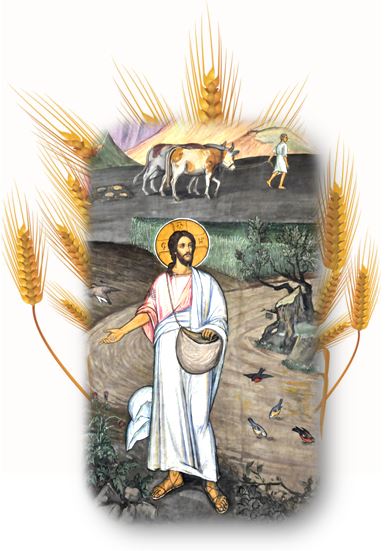

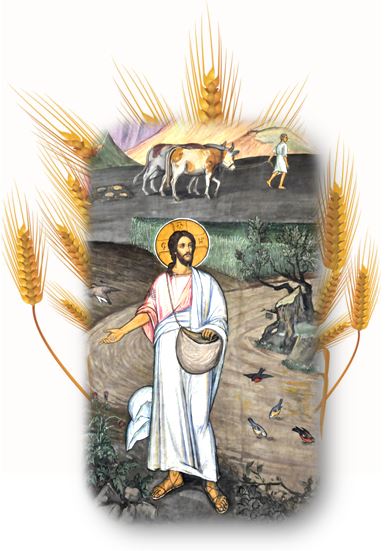

[Притча о сеятеле]

(Сказал Господь такую притчу:)

«Вышел сеятель, чтобы сеять посев свой, и когда он сеял, часть зёрен пала возле дороги, где они были затоптаны, и птицы небесные поклевали их. А другие упали на камень, и всходы засохли, потому что не было им влаги. И ещё зёрна упали в терние, и выросло терние и заглушило их. А другие пали на землю добрую, и всходы поднялись и дали плод стократный».

Сказав это, Он воскликнул: «Кто имеет уши, чтобы слышать, – пусть слышит!»

И стали ученики Его спрашивать, что бы означала эта притча? А Он сказал: «Вам даровано познать тайны Царствия Божьего, а прочим – в притчах, чтобы они, видя, не видели, и, слыша, не разумели (Ис.6:9-10)».

Вот что означает эта притча. Семя – это слово Божие; а место при дороге – это те, что услышали. Но потом приходит диавол и похищает слово из их сердец, чтобы они, уверовав, не обрели спасения. А каменистое место – это те, которые, услышав слово, с радостью его принимают, но оно не имеет в них корня; они хранят веру недолго, а во время искушения впадают в отступничество. А место в терниях – это те, которые услышали слово, но на путях жизни обуреваемы заботами, и богатством, и житейскими наслаждениями, так что плоды их не дозревают. А земля добрая – это те, которые, услышав слово, хранят его в сердце добром и чистом и благодаря постоянству приносят плод». Сказав это, Он возгласил: «Кто имеет уши слышать, – пусть слышит!»

К пониманию исторического смысла притчи о сеятеле

Священник Константин Пархоменко называет притчу о сеятеле самой «простой и одновременно… самой сложной и загадочной притчей из всех, что мы читаем в Евангелии». Разбирая её по тексту у Марка (Мк.4:1-20), он справедливо замечает, что «она оказалась гораздо глубже, нежели представляли себе прежние поколения толкователей», сводившие сказанное к незамысловатой моралистике. Её намеренно завуалированный (Самим Христом!) смысл раскрывается в контексте еврейских национально-политических ожиданий того времени.

«<…> Теперь представьте, когда Христос начал рассказывать эту притчу, как жадно впитывали её окружающие и пытались разгадать. А ломать голову было над чем. Согласно притче – сеяние началось, сеятель вышел сеять! То есть сбывается то, о чем предсказывали пророки. Кто оказывается сеятелем? Иисус! Но вот ужас для слушателей! Оказывается, этот ожидаемый сев будет не однозначно удачным, как на то надеялись евреи. У пророков не найдем упоминаний о каких-либо неприятностях во время «священной посевной». А тут… Иисус просто революцию устраивает. Он говорит, что Бог в Его лице начал сеять, да ещё и то, что многие семена погибнут или не дадут плода и засохнут…

Одно семя упало на каменистую почву, другое поклевали птицы (а птицы в Ветхом завете были синонимом язычников, или бесов). Получается, что Бог-то сеет, то есть ожидания и обещания как бы сбываются, но всё происходит совсем не так, как того ожидали иудеи.

Читать далее Неделя 18-я по Пятидесятнице. Притча о сеятеле (проповеди) →

(2245)

Сегодня, в день памяти святителя Иоанна Тобольского (1651–1715), мы предлагаем вниманию читателей отрывок из знаменитой его книги «Илиотропион», целиком посвященной исследованию вопросов, связанных с исканием воли Божией и сообразованием с ней нашей собственной человеческой воли.

Сегодня, в день памяти святителя Иоанна Тобольского (1651–1715), мы предлагаем вниманию читателей отрывок из знаменитой его книги «Илиотропион», целиком посвященной исследованию вопросов, связанных с исканием воли Божией и сообразованием с ней нашей собственной человеческой воли.

![]()

П

П

В

В