Икона Божией Матери, именуемая «Спорительница хлебов»

День празднования: 15 октября

![]()

Икона Божией Матери, именуемая «Спорительница хлебов», написана по благословению старца Введенской Оптиной пустыни иеросхимонаха Амвросия (23.XI.1812 — 10.X.1891). Отец Амвросий, великий русский подвижник XIX века, пламенел детской верой к Божией Матери. Он особенно чтил все Богородичные праздники и в эти дни усугублял молитву. Иконой «Спорительница хлебов» отец Амвросий благословил основанную им недалеко от Оптиной пустыни Шамординскую женскую обитель в честь Казанской иконы Божией Матери.

Икона Божией Матери, именуемая «Спорительница хлебов», написана по благословению старца Введенской Оптиной пустыни иеросхимонаха Амвросия (23.XI.1812 — 10.X.1891). Отец Амвросий, великий русский подвижник XIX века, пламенел детской верой к Божией Матери. Он особенно чтил все Богородичные праздники и в эти дни усугублял молитву. Иконой «Спорительница хлебов» отец Амвросий благословил основанную им недалеко от Оптиной пустыни Шамординскую женскую обитель в честь Казанской иконы Божией Матери.

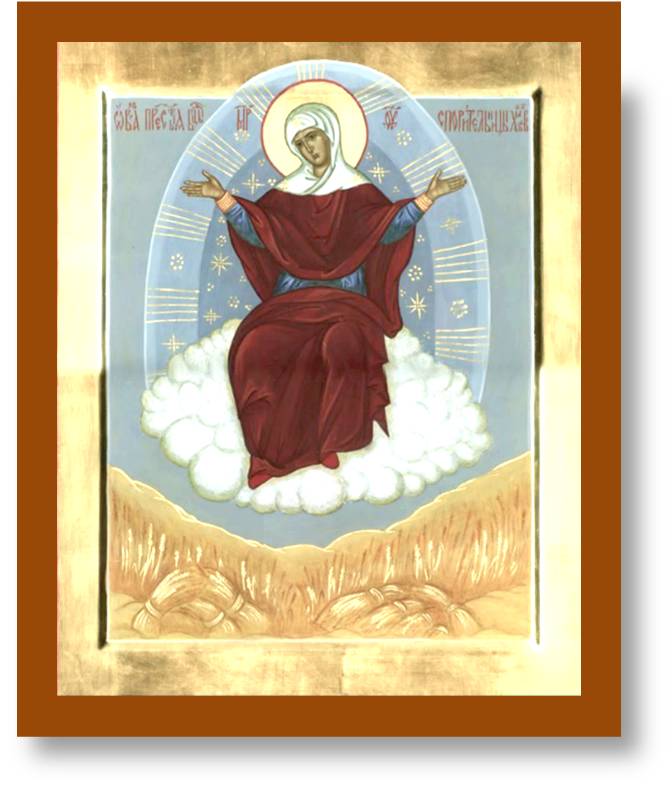

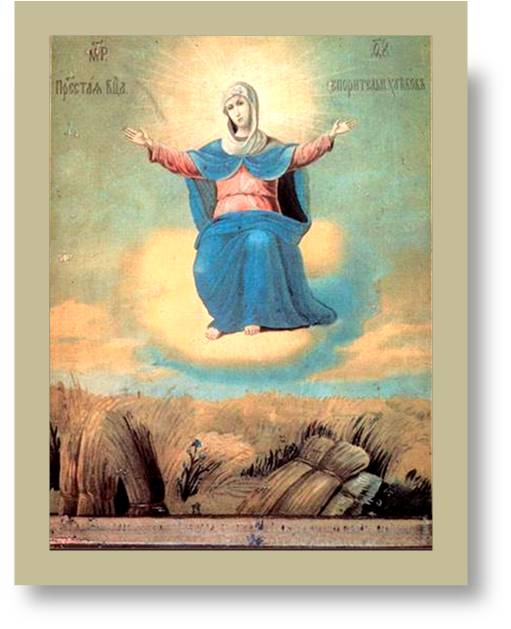

На этой иконе Божия Матерь изображена сидящей на облаках. Ее руки распростерты на благословение. Внизу — сжатое поле, а на нем среди трав и цветов стоят и лежат снопы ржи. Старец Амвросий сам указал день празднества — 15 октября и назвал образ «Спорительница хлебов», указывая этим, что Пресвятая Богородица — «Помощница людям в их трудах по снисканию хлеба насущного». Перед своей блаженной кончиной отец Амвросий заказывал во множестве фотоснимки с этой иконы и раздавал и рассылал их своим духовным детям. Для пения акафиста перед святым образом старец составил особый припев: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви милосердие Твое!»

День погребения старца Амвросия в Шамординской обители пришелся как раз на 15 октября — день празднества иконы. Первое чудо от святой иконы засвидетельствовано в 1891 году, когда во всей России был голод из-за неурожая, а в Калужской области и на полях Шамординской обители хлеб родился. В 1892 году, уже после кончины старца Амвросия, его послушник Иван Федорович Черепанов послал список с иконы в Пятницкую женскую обитель Воронежской области. В той местности была засуха и угрожал голод, но вскоре после того, как перед иконой «Спорительница хлебов» был отслужен молебен, пошел дождь и засуха прекратилась.

Судьба первоначального образа в точности неизвестна. Сегодня один из списков «Спорительницы хлебов» нового по времени письма находится в иконостасе трапезного храма Шамординского монастыря – женского ответвления Оптиной. Считается, что сам изначальный чудотворный образ оказался в Литве, куда он был принесен иеромонахом Понтием, которому, по преданию, вскоре после 1917 года явился старец Амвросий и повелел забрать икону на хранение, – в деревне Михново под Вильнюсом.

Правда, В. Каширина и Г. Черкасова в своем исследовании об иконе дают такое суждение: «В современных комментариях к работе отца Павла Флоренского “Иконостас” упоминается устное сообщение епископа Уфимского Анатолия в январе 1988 года в Бергамо. В нем он указывает на то, что икона “Спорительница хлебов” находится в литовской деревне Михново под Вильнюсом. Вероятно, этот комментарий и послужил основанием для устойчивого мнения в православном интернет-пространстве, что это и есть келейная икона старца Амвросия. Так ли это? Действительно, в храме “Всех скорбящих Радость” в местечке Михново, в 30 километрах от Вильнюса (совр. Микнишкес Шальчининкайского р-на), есть образ Божией Матери “Спорительница хлебов”. Но ни история храма, ни иконография иконы, находящейся в нем, этого мнения не подтверждают. Несомненно, что это не келейная икона старца Амвросия.

![]()

Каноны и Акафисты

- Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Спорительница хлебов»

- Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Спорительница хлебов»

https://azbyka.ru/days/ikona-sporitelnica-hlebov

![]()

Чудотворные иконы Божией Матери в истории России

![]()

Особым покровом Царицы Небесной отмечено место, известное в истории русской Церкви как Оптина пустынь.

Один из великих оптинских старцев преподобный Амвросий особенно почитал Божию Матерь. Получив родительское благословение иконой Божией Матери, именуемой «Тамбовская», преподобный Амвросий на всю жизнь сохранил благоговейное и по-детски чистое и доверчивое отношение к Царице Небесной, ищя у нее покрова, заступления и вразумления в деле спасения своей души и при несении нелегкого креста старческого служения.

Однажды, по устроению Промысла Божия старец, находясь в местечке Шамордино и обдумывая планы устроения на этом месте женской обители, вошел в домовую церковь. Он увидел в зале большую икону Божией Матери «Казанская», остановился пред нею, долго на нее смотрел и наконец сказал: «Ваша Казанская икона Божией Матери несомненно чудотворная, молитесь ей и храните ее».

Во имя этой святой иконы и была освящена первая домовая церковь, потому и открытая здесь женская община стала называться Казанской; а по высокой горе, на которой расположена община, – Горской, а по близости деревни Шамордино – Шамординской.

Когда старец посещал обитель, дети пели для Него особые стихи. Крупные слезы катились при этом по впалым щекам старца. Можно предполагать, что дух его возносился к Царице Неба и земли, чтобы Она и после смерти его не оставляла Своим покровительством бездольных и беспомощных малюток, собранных в обители, носящей Ее святое имя.

Икона «Спорительница хлебов» отразила в самом начертании своем глубокую веру в Богоматерь преподобного Амвросия – одного из великих праведников русского народа в XIX веке, пламеневшего, как большинство русских подвижников, чрезвычайным усердием к Царице Небесной.

Старец Амвросий ни одного Богородичного праздника не пропускал без того, чтобы не отправить у себя в кельи пред Ее иконой бдения.

В 1890 году настоятельница Болховского женского монастыря, игумения Илария, прислала великому старцу икону Богоматери совершенно нового написания. Владычица мира изображена сидящей на облаках. Руки Ее подняты в благословляющем движении. Внизу сжатое поле, и на нем среди цветов и травы лежат и стоят снопы ржи. Изображение Богоматери на этой иконе было заимствовано с иконы «Всех Святых», находящейся в Болховском женском монастыре, а поле со снопами внизу написано по мысли и назначению преподобного старца Амвросия. Он дал этой новой иконе знаменательное имя «Спорительницы хлебов», указывая этим, что Богоматерь – Помощница людям в трудах их к снисканию хлеба насущного. Старец и сам молился пред этою иконою; учил молиться пред нею и духовных дочерей своих – монахинь основанной им женской Казанской Амвросиевой общины при сельце Шамордино, Калужской губернии, где старец провел последний год своей жизни и где скончался. В этот последний год старец, заказывая снимки с этой иконы, раздавал и рассылал их многим своим почитателям из мирян. Незадолго до своей смерти старец для пения акафиста пред этой иконой составил особый припев к общему Богородичному акафисту. Вот слова его: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Подаждь и нам недостойным росу благодати Твоея и яви милосердие Твое!» И акафист с этим припевом читался и пелся часто сестрами в келье изнемогавшего старца. Отец Амвросий положил совершать празднование иконе «Спорительницы» 15 октября. Первый день празднования иконе – 10 октября 1891 года совпал с днем погребения старца Амвросия.

– Батюшка, вот вы умираете, – спрашивал старца его духовник, – на кого обитель свою оставляете?

Он ответил с присущим ему упованием:

– Обитель оставляю Царице Небесной.

Первой милостью, излившеюся от этой иконы, было то, что хотя 1891-й год в России был вообще голодный и вокруг Калужской епархии были пораженные недородом местности, в пределах Калужских и на шамординских полях хлеб уродился. Рожь тогда страшно поднялась в цене. Но старец при жизни успел столько запасти ее, что весь этот год и следующий в обители при всей многочисленности сестер недостатка в хлебе не было.

Уже по кончине старца, летом 1892 года, была послана написанная близким послушником старца из дворян, Иваном Федоровичем Черепановым, икона «Спорительницы» в молодую Пятницкую женскую общину, Воронежской губернии. Там была засуха и грозил голод. Пред иконою «Спорительницы» был отслужен молебен. Скоро пошел дождь, и поля обители и окрестностей оправились.

Последний год жизни старца был голодный, однако в пределах Казанской обители хлеб уродился. Хлеба вполне хватило и в следующем году, хотя население обители существенно возросло. С чудотворной иконы «Спорительница хлебов» был сделан список и послан в Пятницкую женскую обитель Воронежской епархии. Там стояла сильная засуха, грозившая неминуемым голодом. Перед присланным списком иконы отслужили молебен. Вскоре пошел дождь. Обитель с окрестностями была спасена. Икона «Спорительница хлебов» и ее списки весьма почитались и после смерти преподобного старца.

https://azbyka.ru/otechnik/ikona/chudotvornye-ikony-bozhiej-materi-v-istorii-rossii/2_10

(28)