Этот воскресный день, посвящаемый Церковью приготовлению к Великому посту именуется Неделей о блудном сыне. В евангельской притче, читаемой за Божественной литургией, повествуется о сыне получившем от отца причитающуюся ему часть наследства и расточившем ее в увеселениях. Когда же блудный сын обнищал и осознал свою греховность, то вернулся к отцу и смиренно признал свое недостоинство именоваться его сыном; но радостный отец, видя искреннее раскаяние своего заблудшего чада, принял его с радостью и милосердием. Эта притча являет всем нам образ покаяния грешного человека и милосердия Божия к нему.

Этот воскресный день, посвящаемый Церковью приготовлению к Великому посту именуется Неделей о блудном сыне. В евангельской притче, читаемой за Божественной литургией, повествуется о сыне получившем от отца причитающуюся ему часть наследства и расточившем ее в увеселениях. Когда же блудный сын обнищал и осознал свою греховность, то вернулся к отцу и смиренно признал свое недостоинство именоваться его сыном; но радостный отец, видя искреннее раскаяние своего заблудшего чада, принял его с радостью и милосердием. Эта притча являет всем нам образ покаяния грешного человека и милосердия Божия к нему.

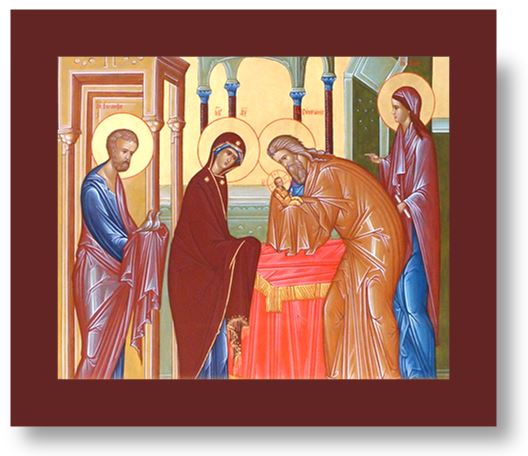

![]() В Неделю о блудном сыне евангельской притчей ( Лк. 15, 11 — 32), от которой получила название и сама Неделя, Церковь показывает пример неисчерпаемого милосердия Божия ко всем грешникам, которые с искренним раскаянием обращаются к Богу. Никакой грех не может поколебать человеколюбия Божия. Душе, раскаявшейся и обратившейся от греха, проникшейся надеждой на Бога, Божия благодать исходит во сретение, лобызает ее, украшает и торжествует примирение с ней, какой бы она ни была греховной прежде, до своего раскаяния.

В Неделю о блудном сыне евангельской притчей ( Лк. 15, 11 — 32), от которой получила название и сама Неделя, Церковь показывает пример неисчерпаемого милосердия Божия ко всем грешникам, которые с искренним раскаянием обращаются к Богу. Никакой грех не может поколебать человеколюбия Божия. Душе, раскаявшейся и обратившейся от греха, проникшейся надеждой на Бога, Божия благодать исходит во сретение, лобызает ее, украшает и торжествует примирение с ней, какой бы она ни была греховной прежде, до своего раскаяния.

Церковь наставляет, что полнота и радость жизни заключаются в благодатном союзе с Богом и в постоянном общении с Ним, а удаление от этого общения служит источником духовных бедствий.

Показав в Неделю о мытаре и фарисее истинное начало покаяния, Церковь раскрывает всю силу его: при истинном смирении и раскаянии возможно прощение грехов. Потому ни один грешник не должен отчаиваться в благодатной помощи Отца Небесного.

История праздника

Установление недели о Блудном сыне относится к древним временам христианства. Кроме Церковного устава, о ее древности свидетельствуют отцы и писатели Церкви 4 и 5 века, говорившие беседы в эту неделю, как – то св. Златоуст, Августин, Астерий, епископ Амасийский, и другие. В 8 веке Иосиф Студит написал канон на неделю о Блудном, ныне поемые Церковью в эту неделю.

Читать далее Неделя о блудном сыне (подборка материалов)

Читать далее Неделя о блудном сыне (подборка материалов)

(732)

С

С

– Отец Маркелл, чему нас учит Неделя о блудном сыне?

– Отец Маркелл, чему нас учит Неделя о блудном сыне? В

В В

В

О

О