![]()

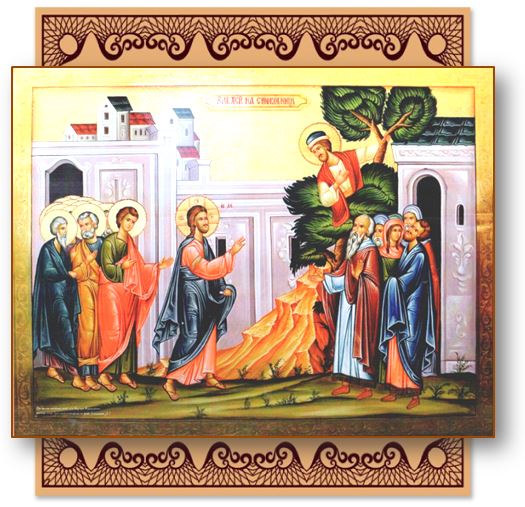

О Закхее

20 января\02 февраля 2025 г.

Утр. — Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1-14. Лит. — 1 Тим., 285 зач. (от полу́), IV, 9-15. Лк., 94 зач., XIX, 1-10 (о Закхее). Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17-21. Лк., 24 зач., VI, 17-23.

Утр. — Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1-14. Лит. — 1 Тим., 285 зач. (от полу́), IV, 9-15. Лк., 94 зач., XIX, 1-10 (о Закхее). Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17-21. Лк., 24 зач., VI, 17-23.

Апостольское чтение

(1Тим.4:9-15. – Зачало 285)

[Обязанности и образ жизни пастырей]

[Сын мой Тимофей,] верно это слово и всякого принятия достойно. Ибо для того мы трудимся и боремся (подвизаемся), что возложили надежду на Бога Живого: Он Спаситель всех людей, особенно верных.

Предписывай это и этому учи. Пусть никто не презирает твою юность; но стань образцом для верных в слове, в поведении, в любви, [в духе,] в вере, в чистоте. Пока я не приду, занимайся чтением, увещанием, учением. Не оставляй в пренебрежении свое дарование (греч. харизму[*]), которое получено тобой через пророчество с возложением рук пресвитеров. Об этом заботься и этого не оставляй, чтобы твой успех (букв. продвижение) был явлен всем.

![]()

Евангельское чтение

(Лк.19:1-10. – Зачало 94)

[Обращение Закхея]

[В то время] Иисус, войдя в Иерихон, проходил через город. И один человек, по имени Закхей, начальник мытарей (сборщиков податей) и богач, хотел посмотреть, кто же это Иисус, но не мог из-за многолюдства, потому что был низкого роста. И вот он, забежав вперед, залез на сикомору (смоковницу), чтобы посмотреть на Него, когда Он будет проходить мимо.

Когда Иисус пришел на это место, Он поднял глаза Свои на него и сказал ему: «Закхей! Слезай скорее! Мне надобно сегодня остановиться в твоем доме».

И тот поспешно спустился и с радостью принял Его. И все, кто это видел, стали негодовать, рассуждая, что вот-де, к такому грешнику, и Он вошел под кров. А Закхей встал и сказал Господу: «Господи! Половину всего, что у меня есть, я отделяю для нищих, а, что отнял вымогательством, возмещаю вчетверо».

И сказал ему Иисус: «Сегодня пришло спасение дому этому, потому что и этот человек – сын Авраама. Ведь Сын Человеческий пришел, чтобы отыскать и спасти погибшее».

Юрий Рубан, канд. ист. наук, канд. богословия

![]()

Протоиерей Димитрий Сизоненко

Неделя о Закхее

Спасти погибшее

Удивительная история обращения Закхея в результате встречи со Спасителем являет нам пример подлинного духовного перерождения. Все его считали грешником и паршивой овцой. С особой многозначительностью мытарей и блудниц называли словом «грешники». Имя Закхей означает «чистый» и звучит как-то особенно нелепо в сочетании с самой омерзительной профессией в иудейском мире того времени.

Желание Закхея

Евангелие сообщает: «Закхей хотел посмотреть, кто же это Иисус…» Простое любопытство? Но, отвергнутый всеми, он, несомненно, испытывал более сильное чувство: его душа страдала от жажды, которую никто не мог утолить. К кому пойти? Книжники и фарисеи относились к нему с презрением, люди поворачивались к нему спиной, как только он приближался. Наверняка он много слышал об Иисусе из Назарета, например, от таких же обратившихся грешников: «Этот человек – друг мытарей и блудниц, более того скажу тебе: Он – их Спаситель. В Нем есть сила, способная вернуть к жизни и наставить на прямой путь. Он сделал это со мной». Такие свидетельства могли настолько поразить Закхея, что ему хотелось во что бы то ни стало увидеть Иисуса.

Природа не виновата, но для желанной встречи имеется серьезное препятствие. Закхей был важным человеком в корпорации мытарей, но не вышел ростом, и ему никак не подняться над толпой, которая со всех сторон теснит Иисуса. Задумаемся при этом: разве мы сами не являемся духовными карликами в те моменты, когда нам не хватает силы характера, искренности, веры для того, чтобы следовать за Христом?

Другое препятствие, которое не позволяло Закхею войти в Царство Божие, было связано с его служебным положением. Люди ненавидели мытарей. Во-первых, те состояли на службе у римских оккупационных властей, то есть считались предателями, а Закхей был главным из них. Во-вторых, как и большинство его коллег, он наверняка занимался махинациями, заметал следы, не гнушался насилием, чтобы вытрясти деньги из бедных, и не стеснялся забрать то, что ему приглянулось. Для людей эти вымогательства были мучительнее самих налогов, поэтому его ненавидели как вора и разбойника. Наконец, он был богат: а, как известно, невозможно одновременно любить Бога и маммону.

Но его жажда увидеть Иисуса была сильнее всех препятствий. Пренебрегая своим авторитетом, начальник налоговой службы Иерихона, как мальчишка, залезает на дерево в ожидании Спасителя. Кто воистину желает быть со Христом, рано или поздно преодолевает всё и находит свою смоковницу, чтобы возвыситься над толпой и увидеть Бога.

Спаситель Закхея

Никакие усилия не остаются тщетными. Господь умеет найти тех, кто ищет Его, даже в самых неожиданных местах: Он нашел Матфея на мытнице, Нафанаила под смоковницей, самарянку у колодца, разбойника на кресте.

В густой листве смоковницы Закхей устроился как в засаде: он видит Иисуса, но увидит ли Он его? Несомненно! Очи Господа обозревают всю землю, чтобы укрепить тех, чье сердце всецело принадлежит Ему (2Пар.16:9).

Закхей привык к тому, что все смотрят на него с отвращением, – он навсегда отлучен от народа Божия… Во взгляде Иисуса он впервые увидел нечто совершенно иное. В нем не было ни тени осуждения, ни тени озлобления. Этот взгляд был исполнен ласки, изумления и света. Закхей остается пока самим собой: потерянный человек, жалкий предатель. Пусть так, но от этого Бог его не любит меньше, ибо Отец Небесный одинаково принимает и праведника, и злодея.

Внезапно неизъяснимый мир и ликование наполняют душу Закхея. Он не верит своим глазам. Все происходит настолько стремительно, что он не успевает даже произнести слова самообличения или раскаяния. Толпа тоже не верит своим глазам; окружающие изумлены еще больше, чем сам Закхей. Что же произойдет теперь? Иисус не боится скомпрометировать Себя общением с отверженным. Более того, Он зовет его по имени, как будто не Закхей искал видеть Иисуса, а Господь искал встречи с этим человеком, взгромоздившимся на смоковницу.

Спаситель торопит: «Слезай скорее!» Наш грех – как высокое дерево. Господь зовет каждого, кто прячется среди зарослей обид, сомнений, гордыни и любого нечестия. Грешник, подобно Закхею, должен спуститься для того, чтобы Бог его смог возвысить до праведности. Своей любовью Господь смиряет, не унижая, и возносит, не искушая гордыней. Подлинное покаяние происходит от встречи с этой внезапной любовью, которая вызывает сожаление об ошибках прошлой жизни и возвышает к жизни новой. Когда Святой входит в дом мытаря, грех оттуда выходит навсегда.

Обращение Закхея

Не остается никаких сомнений относительно величайшей перемены, которая произошла в этот вечер в душе и в жизни Закхея. Евангелие отмечает этапы этого пути: послушание – радость – щедрость. Прежде всего Закхей послушался и «поспешно спустился». Как созревший плод падает с дерева при малейшем дуновении ветра, он упал к ногам Иисуса при первых словах, обращенных к нему. Затем он с радостью принял в своем доме Спасителя. Никакое чувство не сравнится с радостью о спасении. До этого он был жестоким и скупым человеком, но в момент встречи он окончательно исцелен от греха. «Господи! Половину всего, что у меня есть, я отделяю для нищих». Он поступает так не для того, чтобы спастись, а потому, что уже спасен.

Ропот толпы

Разумеется, тут же находятся люди, которые не упускают случая омрачить праздник. «К такому грешнику и Он вошел под кров?» – слышится ропот негодования в завистливой толпе, которая в этот момент словно вторит словам старшего брата из притчи о блудном сыне.

Пусть Закхей грешник, но от этого Бог его не любит меньше: «…и этот человек – сын Аврамов». В каждом грешнике, как бы низко он ни пал, Господь видит сына и наследника обетований.

Чем объяснить столь внезапное обращение?

В ответе Закхея чаще всего усматривают решение покаяться и даже откупиться. Но в действительности он не говорит «я отдам»; он скорее объясняет Иисусу, что уже поступает именно так. Недаром евангелист Лука рассказывает, как мытари приходили к Иоанну Крестителю с вопросом: «Учитель, что делать нам?» (Лк.3:12). Мы не знаем, принял ли тогда Закхей крещение покаяния, но это вполне вероятно, учитывая строгость, с которой он готов искупить причиненные обиды. Иисус называет его сыном Авраама уже не по причине кровной принадлежности к народу Божию, но за его веру. Позже апостол Павел скажет: «Знайте же, что сынами Авраама являются те, кто имеет веру» (Гал.3:7).

Но для того, чтобы спастись, одних человеческих усилий Закхею недостаточно. Для этого необходима встреча с Христом-Спасителем, Который пришел «взыскать и спасти потерянное». В безводной пустыне души этого мытаря однажды все-таки прозвучал голос Предтечи: «Уготовьте пути Господу, выпрямляйте тропы Его!» (Мф.3:3). И теперь долгожданная встреча с Тем Единственным, Который мог его спасти, совершилась.

И, подтверждая это, Иисус торжественно возглашает: «Сегодня пришло спасение этому дому, потому что и этот человек – сын Аврамов. Ведь Сын Человеческий пришел, чтобы отыскать и спасти то, что пропало» (Лк.19:9-10).

Язвы греха может уврачевать только спасительная любовь Божия, которая способна наполнить светом самые сокровенные глубины человеческого сердца. Вопреки всему там, где чаша греха наполнена до краев, благодать в изобилии изливается через край.

(Вода живая: Санкт-Петербургский церковный вестник. 2008. № 2, с. 12–13.)

![]()

Подборка проповедей на портале Азбука.Ru:

Митрополит Сурожский Антоний

Закхей-мытарь

(Лк. 19, 1–10)

23 января 1977 г.

Наступила вторая подготовительная неделя к Посту; мы вспоминаем сегодня Закхея-мытаря. Имя “Закхей” значит “праведность”, “справедливость”; как несуразно это имя в контексте его жизни, с какой горькой насмешкой, должно быть, люди думали о том, как этот человек назван и как он живет. Все люди, которые были им унижены, обездолены, окрадены, притесняемы, вероятно, произносили его имя, принимая его как оскорбление, как насмешку: как можно такого человека назвать таким именем, сделать его знаком таких великих, святых вещей как праведность, справедливость, когда вся его жизнь – глумление над справедливостью, когда вся его жизнь – служение маммоне неправды?

Но вот пришел какой-то час; и этот человек, чья жизнь была так уродлива, была в таком противоречии с его именем и как бы его глубинным призванием, вдруг оказался лицом к лицу со Спасителем Христом. Он захотел Его видеть и для этого не побоялся подвергнуться глумлению, насмешкам своих сограждан: человек, вероятно, пожилой, по-земному достойный, богатый, взбирается на дерево, потому что он слишком мал ростом, чтобы через головы других людей увидеть Спасителя. И Спаситель, проходя мимо, как говорит Евангелие, его видит; разве Он не видел других людей? Конечно, видел! Но в тот момент Христос заглянул в глубины этого человека и увидел, что не напрасно он назван святым именем справедливости, святым прозвищем праведности… И Он его подозвал к Себе; Он поверил самому святому, что в этом человеке было где-то зарыто – зарыто всей его жизнью, затуманено всем; Он вошел в его дом; и когда Закхей вгляделся в своего Спасителя, увидел в Нем полноту человеческого величия, бесконечную крепость и бесконечное милосердие, любовь до креста, жалость и сострадание и вместе с этим неумолимые правду и праведность, – он сломился, годы и годы недостойной жизни вдруг, как пыль, разлетелись, и остался перед Христом настоящий, подлинный человек, способный на покаяние, способный сказать, что, если он чем обидел кого бы то ни было, – достаточно тому человеку прийти и потребовать исправления неправды: он четверицею ему возвратит; или, если он кого-нибудь унизил или оклеветал, – он ему все сполна отдаст…

Он поверил во Христа; он поверил в себя самого, он поверил в человеческое величие, в святость и дивность человеческого призвания; он почувствовал, что быть таким, каким он прожил все годы своей жизни, – недостойно; он захотел вырасти, как говорит сегодняшнее Послание, в полную меру роста Христова, вырасти в стать человека. Через веру он действительно стал сыном Авраама…

Что же нам мешает пройти тем же путем? В прошлое воскресенье нам был представлен образ Вартимея-слепого, который от слепоты своей не мог видеть ни сияющего солнца, ни осиянного мира, ни проходящего Христа, ни ближнего своего, ни себя, ни пути перед собой; и Христос открыл ему очи на все. Закхей представляется нам примером человека, который способен преодолеть зло, задерживающее нас на пути жизни. Да, мы тоже неспособны видеть мир, осиянный благодатью Христа, действующего в нем царственно, видеть ближнего своего и путь свой. Но мы еще ослеплены иным образом: тщеславием, страхом перед судом человеческим. Мы видим, мы не совершенно слепы; но Бога мы не видим, а видим только насмешливые, пугающие нас лица людей и читаем на этих лицах осуждение и насмешку, тогда как часто на них написана жалость, боль о том, что мы так унижены, так недостойны себя самих… Лицемерный человек, по слову Иоанна Лествичника, это человек, который Бога не боится, а перед людьми дрожит и пресмыкается; разве мы не таковы? Кто из нас, для того чтобы лицом к лицу предстать перед Спасителем своим Христом, способен, как Закхей, поставить себя в такое положение, в котором все его осмеют? Разве мы способны на это? Как редко мы бываем достаточно мужественны, чтобы лицом к лицу встретить насмешку и поругание!

Закхей этого не побоялся; и вот что он нам говорит: не бойся человеческого суда, не бойся его насмешки, не бойся!.. Не будь ослеплен лицами, множеством лиц людей, посмотри на единственный лик, который есть подлинно человеческий лик – лик Христа, твоего Бога и твоего брата по человечеству, твоего Спасителя; забудь все, вглядись в Него и открой Ему дверь в свою жизнь, в свое сердце, в свой ум! Откройся Ему до конца! Открой свой дом, свое сердце, свой ум – но дорогой ценой: Закхей не только преодолел страх перед людьми, но дал слово выправить свою жизнь, которое он выполнил, – вот второе его нам наставление… Если мы хотим стать детьми Авраама, то есть детьми веры, мы должны быть готовы выправить жизнь дорогой ценой, как сделал это Закхей…

Вдумаемся же в этот образ, как в прошлое воскресенье мы вдумались в образ Вартимея-слепца, и в эту неделю по-новому, смело, радостно приступим к тому, чтобы, открыв глаза, преодолев слепоту, увидеть единственное на потребу и стать свободными людьми – не рабами своей слепоты, не рабами своего страха, не рабами любого человека, который захочет нас взять в плен, не рабами того, что нам принадлежит, что мы приобрели, чем мы будто обладаем и что на самом деле нами обладает, – и станем свободными, и ступим одним шагом дальше в глубины Царствия Божия, в радость полноты жизни, полноты меры роста Христова. Аминь.

Протоиерей Вячеслав Резников

О Закхее

Однажды Господь Иисус Христос проходил через Иерихон. «И вот, некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом; и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть Его».

Закхей «искал» только «видеть Иисуса». И он не постыдился перед людьми этой своей жажды. Как мальчишка, забрался на смоковницу. А Иисус увидел его и сказал: «Закхей! Сойди скорее». Закхей хотел только увидеть, и вдруг – сам был не только увиден, но и узнан. И – мало того: Господь говорит: «сегодня надобно Мне быть у тебя в доме». Не сказал: «хочу», или: «так и быть, зайду». Но именно «надобно», как будто кто-то или что-то понуждает это сделать Его, Владыку неба и земли! Закхей «поспешно сошел, и принял Его с радостью».

Но Закхей, как начальник ненавистных мытарей, был отгорожен стеной отрицательного общественного мнения. И даже то, что Иисус почтил его Своим вниманием, ничуть не возвысило Закхея в глазах людей. Наоборот: Сам Иисус, войдя в дом грешника, пал в их глазах. Все «начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку».

И Закхей почувствовал это. Он ощутил вину и перед людьми, и перед Иисусом, – и за свои грехи, и за то, что невольно Его «подставил». И он всем сердцем захотел, наконец, пробить эту стену, и – воскликнул: «Господи! Половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Он сказал это и перед Иисусом, и перед народом.

Он открыл свое сердце и перед Иисусом, и перед народом. А сердце открывается не словами, а делом, или готовностью тут же начать совершать это дело.

И только тут Господь говорит: «ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Апостол Павел говорит, что Бог «есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Так и Закхей вроде и был потомком Авраама, но только теперь Господь признал и утвердил это. И только теперь, когда Закхей открыл свое сердце, он стал сыном Авраама, а значит, и братом его детей. Он сразу вошел в семью верующих, спасающихся, и свидетельствующих о своей вере делами.

Так, у кого-то из современников Иисуса было желание прикоснуться к Нему, как у кровоточивой; у кого-то желание поговорить с Ним, у кого-то – пригласить в свой дом, у кого-то – омыть слезами Его ноги. А у Закхея – только видеть. Именно с этого начался его путь. И этому законному человеческому желанию видеть Иисуса отвечают святые иконы. И церковь дорожит этой возможностью, и никому никогда ее не уступит. И сколько людей, взирая на иконы, сами ощущали себя увиденными Господом, и начинали новую жизнь во Христе. А как бывает удивительно и радостно, когда вдруг узнаем, что тот, о ком мечтаем, – тоже мечтает о нас! И тот, кого так хотели увидеть, считает просто необходимым для себя прийти и поселиться у нас в доме!

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский)

Неделя о Закхее

Лук. 19:1–10

Евангельским чтением о Закхее предваряются подготовительные недели к Великому Посту. Ободряя нас, грешников, говорит Господь: «Сын Человеческий пришел призвать и спасти погибших».

Направляясь в г. Иерусалим, Иисус Христос задержался на отдых в г. Иерихоне. Двумя наиболее выдающимися классами в населении г. Иерихона были священники и мытари. Это был по преимуществу священнический город, в котором одним из начальников мытарей был Закхей. Как начальник сборщиков податей в пользу римлян, Закхей был ненавидим народом. И естественно было ожидать, что Мессия – Сын Давидов – будет принят в доме одного из священников, потомков Аарона, но случилось не так: место отдыха Иисуса Христа определило нежданное жителями города событие.

Грешник Закхей имел глубокое желание увидеть своими глазами, что за личность был Иисус Христос, слава о Котором гремела среди народа. Будучи мал ростом, он не мог, из-за тесной толпы, даже взглянуть на Христа. Поэтому, когда Иисус проходил через город, Закхей забежал вперед и взобрался на развесистые ветви смоковницы, стоявшей у дороги. Под этим деревом должен был пройти Иисус Христос, и Закхею предоставлялась полная возможность видеть Его, видеть Того, Который не только не питал обычной для всех ненависти к мытарям, но и одного из них возвысил в звание апостола.

Когда Иисус Христос приблизился, Закхей действительно увидел Его и радовался этому. Но, представьте себе, какой радостью забилось его сердце, когда признанный Мессия Своего народа остановился под деревом, взглянул вверх и, называя его по имени, велел ему скорее сойти вниз, потому что намеревался быть у него в доме. Ему, грешнику, презренному сборщику податей, дается возможность не только видеть Иисуса Христа – Света мира, Мессию, но и принять Его в своем доме, ужинать с Ним и предложить Ему ночлег у себя! С радостью поспешил Закхей слезть с дерева и повел Великого Гостя к себе в дом.

Но народ единодушно и громко возроптал. Народу казалось непристойным и унизительным, чтобы Мессия, в самой восторженной среде Своих последователей, остановился в доме презренного грешника-мытаря, одно занятие которого было символом национального унижения народа. Но милостивое слово Иисуса для Закхея значило больше, чем ропот и оскорбления толпы. Слово Господне, с которым Иисус Христос обратился к мытарю, переродило грешника и с силой животворной воскресило в Закхее те добрые качества его души, которые были задавлены в нем жаждой наживы, своекорыстием и окружающим к нему презрением. В восторге от оказанных ему внимания и чести, Закхей, встав из-за стола, торжественно заявил: «Господи! половину имения моего отдам я нищим, и если кого чем-либо обидел, воздам вчетверо».

Это благородное самоотвержение презренного мытаря, который с таким прямодушием низвергал кумир своей жизни, оправдало ему, Христом оказанную, честь и Спаситель благостно воскликнул: «ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама», сын отца верующих. Этими словами изобличил Господь тех, кто осуждал Его за то, что вошел Он в дом грешника, изобличил тех, кто и ныне не духовно, а физически воспринимает «сыновство Аврааму».

И мы с вами «сыны Авраама», если храним веру в Бога Истинного, если сохраняем верность Тому, Кто для всего человечества является Светом Разума и Солнцем Правды – верность Господу Иисусу Христу. Слово Божие – слово вечное, Оно и ныне возрождает души грешников и всех, кто приуготовил сердце свое для встречи с Господом. Аминь.

Игумен Никон (Воробьев)

Слово в Неделю о Закхее

(1963 г.)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня в Евангелии вы слышали слова Самого Господа Иисуса Христа, пришедшего на землю, о том, что Сын Человеческий (так называл Себя Господь) пришел взыскать и спасти погибшего (Лк. 19:10).

Все вы читаете Евангелие и подумайте, что значит: «взыскать и спасти погибшего»? Каждому бросается в глаза страшное слово – «погибшего». Кого оно означает? Кого пришел «взыскать и спасти» Господь? Иуду ли, который вместе со всеми учениками несколько лет ходил и общался с Господом Иисусом Христом, видел все Его чудеса, но продал Господа? Продал своего Учителя за деньги и погиб. Господь называет его сыном погибели. Вот он погибший. Но спас его Господь? Нет, не спас, потому что этот человек явно и сознательно пошел против Истины, против совести. Спас ли Господь фарисеев, которые снаружи казались благочестивыми, потому что на улицах останавливались и молились, когда хотели дать нищим милостыню, то не тайно это делали, как Господь требует, а звонили или трубили в рожок, чтобы нищие видели и собрались к ним, сбегаясь со всех сторон, так что народ начинал смотреть, и тогда они величественно раздавали милостыню? Фарисеи всеобще лукавили и представлялись очень верующими, поскольку исполняли все до мелочи внешние обряды и даже умножали их число. Так, например, в субботний день по их предписаниям нельзя было платка носового нести, потому что это, оказывается, тяжесть – вот как они «исполняли» заповеди Божии. А на самом деле фарисеи и большинство священства и учителей иудейских в Бога не веровали и Самого Господа Иисуса Христа всю жизнь гнали, оскорбляли, клеветали на Него, наконец, предали Пилату, возбудили народ и распяли.

Так показали себя эти благочестивые фарисеи, священники и богословы. Они явно погибали. Спасет их Господь? Он еще до распятия Своего говорил им: «Змии, порождения ехидновы, не избежите вы гнева грядущего» (Мф. 23:33). Господь их не спас, потому что они противились Истине, Духу Святому, живущему в душе каждого человека и с особой силой явившемуся в деяниях Христовых. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел Я собрать чад Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23:37–38), – вот приговор Спасителя еврейскому народу, не пожелавшему спасения.

И много раз вы слышали, что случилось с этим народом, с Иерусалимом, как он погиб, как все было разрушено, разрушен был храм, а потом даже и само место города было распахано. Господь не спас их, ибо Он пришел взыскать и спасти тех погибших, которые с сокрушением сердечным сознают свою гибель, которые понимают, что они далеки от Господа, что они грехами своими оскорбляют Господа каждый день, каждый час, каждую минуту. Если человек осознает это свое ужасное состояние, осознает, что он гибнет, что он недостоин обратиться к Господу, что он не христианин, не последователь Господа, а враг Божий, так как постоянно нарушает волю Божию, заповеди Божии (ибо как я могу сказать, что я верую в Господа, когда я не верю Его словам и не хочу с ними считаться), если человек осознает все это и припадет ко Господу, дома на молитве, в уголке своем поплачет пред Господом: «Господи, видишь мои согрешения, считаю себя христианином, но каждый день, каждую минуту оскорбляю Тебя, делаю наперекор всем Твоим повелениям, Твоим заповедям; Господи сознаю, что я погибаю, будь милостив, спаси меня, нет у меня надежды на свои дела», – когда так припадает человек к Господу, от всего сердца со слезами обвиняя во всем себя, а не других, – тогда он окажется в числе тех погибающих, которых пришел спасти Господь. Всех тех, которые сознают себя погибающими, тех, которые каются пред Господом, которые не скрывают, а, напротив, открывают самих себя, все свои мерзости, все свои гадости Господу, плачут о них, их пришел Господь спасти.

Вот почему Спаситель и говорит фарисеям и всем мнимым праведникам, то есть тем, которые считают себя праведниками: «мытари, грешники, любодейцы предваряют вас», т.е. раньше вас войдут в Царствие Божие, потому что они видели свои грехи и каялись в них. Мытари, например, видели, что они брали больше, чем требовалось законом, видели, что они обманывали народ, и когда сознавали это, то плакали о своих грехах, как в притче о мытаре и фарисее (Лк. 18:10–14) или как мытарь Закхей (Лк. 19:2–10). Любодейцы также не могли не видеть, что они грешат, и они восплакали пред Господом. Грешница обливала ноги Его своими слезами, умоляя Спасителя о прощении, и Господь простил ее. Мнимые же праведники, которые надеялись на свои дела, добрые только по наружности, а внутри испорченные то тщеславием, то расчетом, то лицемерием и лукавством – были осуждены и отвергнуты Спасителем. Так были погибающие, как Иуда, и целые города: Иерусалим, Вифсаида, Хоразин, Капернаум, – затем фарисеи, заживо осужденные Господом, как не раскаявшиеся. Они не получили спасения. Господь, пришел взыскать и спасти тех погибающих, которые сознали свою гибель, которые никогда не старались казаться пред людьми хорошими, сознавали свои грехи, плакали пред Господом, умоляли Его, чтобы Он простил их.

Если и мы хотим, чтобы Господь простил наши грехи и спас нас, то мы также не должны выставлять себя праведниками, а должны дома в уголке просмотреть себя, свою жизнь, поплакать пред Господом, и не раз, и не два, а, если возможно, каждый день умолять Господа: Господи, я погибаю, потому что я не верю Тебе, спаси меня…

(окончания нет)

Еп. Виссарион (Нечаев)

О благочестии. Поучение в неделю о Закхее

Сегодняшнее апостольское чтение начинается словами: «верно слово и всякаго приятия достойно» (1Тим. 4, 9). Какое это слово или учение, здесь не сказано, а сказано в ближайших предшествующих двух стихах. Это – слово о благочестии: «обучай себе ко благочестию; телесное бо обучение (упражнение) вмале есть полезно, а благочестие на все полезно есть, обетование имущее живота нынешняго и грядущего» (1Тим. 4, 7–8). Итак, пусть по руководству сих стихов будет предметом нашего поучения «благочестие».

Благочестием называется в собственном смысле совокупность обязанностей в отношении к Богу или к богопочтению: вера в Бога, надежда на Него и любовь к Нему. Благочестивый в этом смысле тоже, что религиозный, набожный, богобоязненный. Главное благо своей жизни он поставляет в общении с Богом и потребность этого общения удовлетворяет молитвою, богомыслием, чтением слова Божия, приятием благодати Святых Таинств. Благочестиво настроенный человек благо и радость в общении с Богом не променяет ни на какие блага и радости мира. Таково благочестие в чистом своем виде, взятое отвлеченно, без связи с другими способами богоугождения, какие заключаются в исполнении христианских обязанностей к себе и ближним. Но в действительности истинное благочестие обыкновенно соединяется с ревностью к исполнению этих обязанностей, так что без этого соединения истинное благочестие немыслимо. Так оно несовместно, например, с невоздержанием языка и с равнодушием к судьбе ближнего. Апостол Иаков говорит: «если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира» (Иак. 1, 26–27). По слову апостола Иоанна Богослова, «кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец» (1Иоан. 4, 20), т.е. он не любит Бога. Как так? Кто любит Бога, тот из любви к Нему заповеди Его соблюдает, а Господь заповедал любить ближнего, как самого себя. Не исполнять сей заповеди значит оказывать непослушание Богу, а это непослушание свидетельствует об отсутствии любви к Нему. Ревнующие о делах благочестия с забвением других обязанностей осуждаемы были Богом и в Ветхом Завете, с их постами, жертвами и празднованиями (Ис. 1, 14–15), а в Новом завете в лице фарисеев уличаемы были в нечестии Самим Иисусом Христом.

«Обучай себе ко благочестию», т.е. не только старайся знать, что такое благочестие, но деетельно (в греческом тексте: гимнастически) упражняйся в нем, подражая любителям телесных, гимнастических упражнений, которые для сохранения своего здоровья и для укрепления физических сил совершают разные телесные движения и поднимают тяжести. Вот с кого должны брать пример люди, ревнующие о благочестии. Благочестивое настроение души сродно нам по самой нашей духовной природе, созданной по образу и по подобию Божию, следственно с потребностью общения с Богом, сподобившим нас при самом сотворении столь великой близости к Нему. Как же может быть удовлетворяема эта потребность? Не иначе как посредством упражнения души нашей в соответствующих этой потребности трудах и действиях, каковы молитва внутренняя и внешняя, богомыслие, жажда благодати Божией в таинствах, вообще ревность к угождению Богу исполнением Его святой воли. Только под этим условием может сохраняться и возрастать в нас дух благочестия. В противном случае прирожденная к нему способность оскудевает и даже совсем не проявляет своей силы подобно тому, как телесные силы слабеют без упражнения вообще в физических трудах. Уклонение от них или праздность и изнеженность сопровождается вредом для телесного здоровья. Но если упражнение в телесных трудах необходимо в виду пользы их для телесной жизни, то не наипаче ли необходимо упражнение в делах благочестия для жизни духовной? Телесные труды несомненно полезны для тела, но «обучение» или упражнение в них «вмале полезно есть». Польза их ограничивается только телесною жизнью, а телесная жизнь человеческая коротка, и смерть не только не может быть предотвращена телесными трудами, но нередко даже ускоряется от большего напряжения телесных сил. Какую противоположность телесным упражнениям представляет в сем отношении упражнение в благочестии! «Благочестие на все полезно, имее обетование жизни настоящей и будущей». Кому уготовано блаженство в жизни будущей? Людям благочестивым в награду за то, что они во время земной жизни паче всего дорожили благом общения с Богом. Если они были близки к Богу в жизни настоящей, то «верно слово и всякаго приятия достойно», что они несравненно ближе должны быть к Богу в жизни будущей. В жизни временной они только предвкушают блаженство этой близости, и если это предвкушение для них усладительно паче всего на свете, то можно судить, какую неизреченную сладость они будут вкушать, когда достигнут полнейшего общения с Богом в жизни будущей!

Но благочестие полезно не для одной жизни будущей, с ним соединено обетование благополучия в жизни земной. Это обетование содержится в словах Спасителя: «ищите прежде царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам» (Матф. 6, 33). Словами: «сия вся», обозначается пища и одежда – те земные блага или потребности, о которых Христос сказал выше. Без удовлетворения этих потребностей нельзя жить на свете. Посему, чтобы облегчить своим последователям труд искания царствия Божия и правды, или трудность жизни благочестивой, Господь обещает им обеспечение в земных нуждах, в ряду которых главное место занимает пища и одежда. Последователи Христа должны быть уверены, что они не лишены будут этих благ, что эти существенные для земной жизни нужды будут удовлетворены, лишь бы только они больше всего заботились о снискании царства небесного, о преуспеении в жизни праведной и благочестивой. Одним из главных препятствий к достижению сей цели служат заботы о благах земных. Эти заботы отнимают у человека свободу и время для трудов искания царства небесного. Стало быть для достижения и сохранения этой свободы и времени, надобно постараться, если не об освобождении от всех земных забот, то, по крайней мере, об уменьшении их. Совсем освободиться от них нельзя, а уменьшить их можно. Что нужно для сего? Нужно отрешиться от пристрастия к обилию земных благ, нужно желать иметь их столько, сколько требуется для удовлетворения насущных потребностей, а отнюдь не прихотей. Прихоть не одно и тоже, что потребность. Потребность имеет право на удовлетворение, а прихоть требует того, что превышает потребность, без чего можно обойтись. Вот почему Иисус Христос заповедал нам просить у Отца небесного только «насущного хлеба» (Мф.6:11), т.е. просить у Него пищи не в излишестве, но в таком размере, сколько нужно для поддержания существования, сколько нужно для того, чтобы не умереть с голоду. Пища потребна только для этой цели, просить большего у Бога свойственно только чревоугодникам. Чревоугодие есть прихоть, а не потребность, следовательно, есть грех. Желать и просить Бога об удовлетворении прихоти значит просить Его о том, чтобы дал Он нам средства для греха. Такая просьба есть оскорбление Бога, есть кощунство. Правда, непредосудительно иногда молить Бога о даровании многих земных благ, но отнюдь не по прихоти, а по желанию употреблять во славу Божию и на пользу ближнему. В этом нет греха и побуждением к этому служит не прихоть, а любовь к Богу и ближним. Кто одушевлен сею любовью, тот мало заботится об угождении себе, тот лично для себя требует немногого, довольствуется удовлетворением только насущных потребностей, а в этом Господь никому не отказывает и особенно ведущим жизнь праведную и благочестивую. Еще в ветхом завете один из опытных наблюдателей путей Провидения сказал: «юнейший бых и состарехся, и не видех праведника оставлена, ниже семене его просяща хлебы» (Псал. 36, 25). Тот же смысл имеют слова Христовы: «ищите царствия Божия и правды Его, и сия вся, т.е. земные блага, приложатся вам» (Матф. 6, 33), т.е. даны будут вам в награду за искание царствия Божия. Вот почему люди истинно благочестивые не жалуются на то, что у них нет богатства. Им не нужно многого для жизни: имеют пищи столько, чтобы с голоду не умереть, имеют одежду не богатую и не великолепную, а достаточную только для того, чтобы прикрыть ноготу и от холода не замерзнуть, – больше для них и не нужно. Они даже не почитают несчастьем для себя, если живут впроголодь и кое-как прикрывают свою ноготу. Они легко примиряются с этими лишениями, не впадают в уныние, в ропот на Бога и на людей, находя себе утешение в преданности воле Божией, премудрой и всеблагой, и в надежде на блаженство будущей жизни.

Вот, братие, как велика польза от благочестия: оно есть условие для стяжания вечно-блаженной жизни; оно же споспешествует вашему благу в земных нуждах. Посему заповедь Апостола обращенная к Тимофею: «обучай себе ко благочестию», т.е. упражняйся в подвигах благочестия с таким усердием и охотою, с какою люди упражняются в трудах телесных для укрепления физических сил, обязательна для всех христиан, дорожащих вечным спасением. Да поможет всем нам Господь исполнять сию заповедь с вожделенным успехом.

Протоиерей Василий Михайловский

Объяснение на 1Тим.4:9-15.

9. Чадо Тимофей, слово сие верно и всякого принятия достойно.

10. Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных.

11. Проповедуй сие и учи.

12. Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.

13. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением.

14. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства.

15. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден.

Еще одно последнее сказанье, и летопись окончена моя. Заканчивать приходится мне такими увещаниями св. апостола, которые равно относятся и к учителям, и к ученикам, к самому проповеднику и к слушателям его. Послушайте же, что говорит апостол на закате своей жизни еще только начавшему епископское служение молодому Тимофею.

Гл. IV, 7. Негодных и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии.

Ст. 8. Благочестие на все полезно; оно имеет обетование, залог счастливой жизни настоящей и блаженной будущей.

Ст. 9. Слово сие верно и всякого принятия достойно. И действительно, что значат богатства, слава, почести, веселые пиры для нашего духа, если он от множества наших пороков не спокоен? Совесть ликованьем, поздравлениями и лестью не заглушишь. Она тревожит многих и среди шумных собраний, и в одиночестве. Если нет в душе мира, то и внешнее благополучие непрочно и неутешительно. Иное дело, как душа чиста, когда человек благочестив, богобоязнен и с покаянием живет. Средства жизни его, хотя и скромные, не опечаливают его; он и из них уделяет ближнему что может. Если он имеет богатство, тогда при благочестии он и свою семью благоустрояет, и с радостью будет жить, благотворя бедности щедрою рукою. Тогда на душе его всегда будет праздник. Но если Господь пошлет человеку благочестивому и скорби, болезни, бедность, семейные неудачи, он не падет духом. Он в сумрачных обстоятельствах своей жизни признает волю Божию, любовь Божию, покорится ей, веруя, что кого любит Бог, того наказует; что, значит, он, страдалец, приближен к Богу; ему остается только утешаться этим и веровать, что Господь его не оставит и небесными радостями. Благочестие, добродетельная жизнь человека сама дает отраду сердцу и служит ручательством за будущее блаженство на небе. И св. апостолы, перенесшие в жизни множество всяких скорбей, чем ободрялись и укреплялись? С одной стороны, смиренным сознанием своей доброй жизни, а с другой, тем, что Спаситель наш есть Бог вечный, всемогущий, правосудный и преблагий, особенно любящий верных Своих.

Ст. 10. И св. апостол говорит: и мы сами для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога Живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. В самом деле, из-за чего было бы апостолам иметь изнурительные подвиги путешествия, переносить побои, узы и даже мученическую смерть, если бы не ожидала их вечная слава, если бы не было у них веры в загробное правосудное награждение? Мы, говорит апостол, укаряеми, благословляем: гонимы, терпим: хулами, утешаемся (1Кор. IV, 12); потому, что апостолы ожидали неувядаемого венца славы, который уготован от Господа всем, возлюбившим явление Его (2Тим. IV, 8). Эти мысли о загробной благодатной участи утешительны для нашего духа, нередко скорбящего в жизни. Их всегда нужно помнить. Поэтому апостол и внушает св. Тимофею чаще напоминать верующим о благочестии на земле и блаженстве на небе.

Ст. 11. Проповедуй сие и учи людей, тебе вверенных, во всякое время наставляй, обличай благовремение и безвременне… со всяким долготерпением (2Тим. IV, 2). Говори правду, не обращая внимания на лицо.

Ст. 12. Твоя молодость пусть не будет основанием не слушаться тебя. Пусть никто не пренебрегает юностью твоею. Святой Тимофей посвящен был епископом, имея около тридцати лет, не по обыкновенному назначению, а по чрезвычайному указанию, по пророчеству кого-то из благочестивых христиан. Таких пророков при апостолах было немало. Самому апостолу Павлу пророк Агав предсказал узы и мучения (Деян. XXI, 10–11). Он же предсказал при апостолах голод в Палестине (Деян. XI, 28). Так и Тимофей, недавний обращенец в христианство (Деян. XVI, 1–3), скоро, к изумлению, а быть может, и к зависти других, сделался епископом. Апостол предчувствовал недостойное отношение к новому молодому епископу иных христиан; потому и предупреждает его. Чтобы никто молодостью лет Тимофеевых не возмущался, не соблазнялся, чтобы каждый уважал его служение и власть – жизнь Тимофея должна быть примерною.

Будь, чадо Тимофее, образцом для верных, т. е. христиан православных, в слове, в беседах, в речах, исполненных мудрости, назидательности и радушия; в житии, т. е. в обращении с другими, в общежитии – кротким, терпеливым, внимательным к нужде другого; в любви – постоянно благонамеренным и благотворительным; в духе, т. е. внутренне, – искренне благочестивым, а не по наружности только; в вере твердой, исповеднической, в здравом понимании и проповедовании Христова учения (2Тим. I, 13), в твердой защите его даже до мук; в чистоте– вообще безукоризненным, так, чтобы каждый твой взгляд, каждый шаг, слово и действие были назидательны для ближнего и послужили тебе на пользу.

Поймите же, православные, как трудно служение епископа и вообще пастыря. Не без причины многие высокие подвижники всячески старались уклоняться епископского и пастырского звания.

С другой стороны, из примера св. Тимофея видно, что благочестие сердца равно уместно как в юноше, так и в старце; и чем ранее человек становится набожным, тем легче ему бороться со своими страстями. Молодое деревце легче вырвать, чем уже устаревшее и пустившее корни глубоко. Так бывает и с пороком. Юноши и вообще молодые люди! Будьте благочестивы, уповайте на Бога и любите Его всем сердцем. Бог весть, доживете ли вы до старости, до которой обыкновенно откладывают набожную жизнь; а по смерти и молодым людям придется отдавать отчет пред Правосудным Богом в своей жизни. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди, сказал Христос однажды юноше богатому, желавшему спастись (Мф. XIX, 17).

Если сами вы в деле религиозном малоопытны, не тверды, не знаете как стоять и устоять в добрых правилах – советуйтесь с людьми добродетельными, пожилыми; изучайте благочестие по примерам записанным, читайте больше и внимательнее добрые книги. Хорошая книга – лучшая подруга. Умерший или отсутствующий писатель, оставивший свои мысли в книге – лучший собеседник, гораздо более полезный, чем иногда собеседники живые в обществе.

Поэтому-то, между прочим, и св. апостол Павел, желая лично руководить молодого епископа, внушает ему до своего прибытия усердно заниматься чтением, размышлением и проповедничеством или назиданием других в обыкновенной беседе.

Ст. 13. Доколе я не приду, говорит он, ты занимайся чтением ветхозаветных книг для своего назидания и для просвещения других; занимайся наставлением и учением других. Как уже сказано выше, каждое слово христианина, а тем более епископа, должно давать благодать, назидание и утешение слушающим (Еф. IV, 29). В священных книгах сокрыта истина; ее нужно раскрыть людям, изъяснить. Это и лежало, и лежит на обязанности пастырей и учителей. Понятно, что сами пастыри должны с любовью изучать священные книги, вникать в их дух, сопоставлять мысли священного писателя в одном месте с его же мыслями в другом или сличать одного священного писателя с другим, чтобы выяснить какой-либо душеспасительный вопрос. Наука о Священном Писании – это поле обширное, разноцветное, разукрашенное богато памятниками Божия ведения и промышления о спасении нас грешных. Колодезь истин священных, религиозных глубок; умственное же черпало одного человека коротко, недостаточно. И действительно, не достанет жизни человека постичь, растолковать все Священное Писание. Поэтому и нужно пользоваться опытом и руководством других, богопросвещенных лиц.

Слово Божие укрепляет в нас веру. Оно дает нашему сердцу утешение, представляя дивные примеры Промысла Божия о притесняемых. Оно же есть зеркало для нашей души, свет стопам нашим (Пс. CXVIII, 105). Читая и изучая его, человек видит и чувствует, далеко ли он от Бога или близок к Нему. Слово Божие – Святое Писание – есть письмо к нам с нашей небесной родины. Кому же не желательны и не назидательны вести с родины?!

Ст. 15. О сем заботься, в сем изучении пребывай неослабно, дабы успех твой, твое развитие в понимании слова Божия и в благоплодном проповедании были для всех очевидны. Значит, не нужно скрывать свою богословскую образованность, не нужно держать ее только для себя. Следует делиться образованному богослову своими познаниями с обществом или чрез живое слово общественное, служебное, или чрез письменное изложение своих сведений. Не затем люди получают образование, чтобы жить в самоуслаждении. Нет, жизнь есть река быстротечная. Человек в жизни, как ладья на стремнине. Если он с постоянным вниманием и трудом не двигается вперед по стремнинам жизненным, тогда волны уносят его назад. Так и человек, образованный в школе для жизни, но покинувший в самом начале общественной деятельности свое самостоятельное развитие, отстает от современного движения в житейском море, тупеет, делается бесчувственным к насущным вопросам жизни и без малейшей борьбы уносится далеко вглубь прошлого, устарелого, непригодного для современности. Таким образом он данный ему талант, так сказать, зарывает в землю и уже не бывает таким общеполезным деятелем, каким готовила его школа и каким желало его видеть общество. Кто живет в жизни без борьбы и труда, тот, как бывает заметно, преждевременно стареет и по душе, и по телу. Не без особенной премудрой цели Господь назначил труд постоянный для тела Адаму еще в райской его жизни.

И апостол напоминает Тимофею – ни на минуту не ослабевать в труде, в занятиях. Он говорит:

(ст. 14) не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по особенному, сверхъестественному указанию, по пророчеству с возложением рук священства и при общих молитвах не только самого апостола Павла рукополагавшего, но и других священных лиц, участвовавших в рукоположении. Напоминаю тебе возгревать дар Божий (2Тим. I, 6). О сем Тимофею тем более нужно было заботиться постоянно, что он был епископом Ефеса, города, исполненного всякого суеверия, волшебства и философского суемудрия, города с жизнью шумною, обширно торгового и развращенного. Епископу в таком месте нужно быть и солью земли, придающей вкус и предотвращающей гниение, нравственное разложение жизни, и светом мира (Мф. V, 13–14). Он должен постоянно и освещать, и согревать окружающих его своим словом и своею безукоризненной жизнью.

Ст. 16. Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно, заканчивает апостол свой совет Тимофею о самообразовании, ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя (1Тим. IV, 16). О, Тимофей и всякий христианин! Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословии лжеименного знания многих современных, противных христианству учений, которым предавшись, некоторые уклонились от веры (1Тим. VI, 21).

И я, православные мои слушатели, закончу мою последнюю в сем церковном году с вами беседу словами же апостола: Вникайте в себя и в учение, вам предложенное в слове Божием; занимайтесь сим постоянно (1Тим. IV, 16). Стойте и держите и православные предания, обряды и догматы, которым вы научены или словом или посланием нашим (2Сол. II, 15), увещевает вас и апостол. Помните, что благочестие на все полезно (1Тим. IV, 8).

Прошу вас поминать в молитвах ваших и меня грешного.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет всегда со всеми вами; да утвердит Он вас во всяком слове и деле благом (2Фес. III, 18; II, 17). Аминь.

![]()

Другие проповеди на портале Азбука.Ru:

Свт. Иоанн (Максимович), архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский. Закхей.

Протоиерей Родион Путятин. В Неделю о Закхее.

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий). О неосуждении пастырей.

Прот. Вячеслав Резников. О нищих, алчущих и плачущих, Лк.6:17-23.

Источник: https://azbyka.ru/days/2024-02-18

Проповеди на портале Православие.Ru:

Протоиерей Александр Геронимус

НЕДЕЛЯ О ЗАКХЕЕ

В Евангелии Недели о Закхее рассказывается, что в городе Иерихоне жил Закхей, начальник мытарей, человек богатый. Напоминаю, что мытари — это люди, которые собирали подать в пользу римского государства (евреи в то время были порабощенным народом, находились под властью римлян) да еще часть брали себе. По этой причине со стороны народа и со стороны народных вождей, фарисеев, они пользовались очень плохой репутацией. Даже общение с ними, а тем более с их начальником, воспринималось как недостойное, нечистое. С другой стороны, мытари всегда могли и донести властям, и сделать любую пакость. Поэтому Закхея воспринимали с ненавистью, страхом и одновременно с некоторым почтением.

И вот этот Закхей, который был, как говорится в Евангелии, маленького роста и не мог из-за толпы, встречавшей Иисуса, Его видеть, вдруг взял и залез на дерево. Если перенестись в то время, можно себе представить, как реагировали окружающие люди, особенно дети, — так же, как если бы сейчас какой-нибудь солидный человек, известный всем окружающим как начальник, залез на дерево. Наверное, крутили пальцем около виска, кто-то хихикал, кто-то смеялся, но Закхей в это время находился в состоянии такой благой одержимости, что его желание видеть Иисуса сделало совершенно ничтожным все, противоречившее этому. В этот момент он абсолютно не думал о том, какое производит впечатление на людей, на Самого Иисуса. Если мы всмотримся в самих себя, то обнаружим, что у нас такой любви, такого желания встречи с Богом нет, у нас они всегда сопровождаются разного рода оговорками. Когда человек несет подвиг Христа ради юродства или, вообще-то не считая себя Христа ради юродивым, ради любви к Богу совершает юродивые поступки, тогда он находится в чине Закхея. Когда начинается некоторый расчет и соизмерение: «А будет ли это удобно, а будет ли это прилично, а что обо мне скажут люди?» — значит, мы в эту меру Закхееву не пришли.

И когда Господь увидел Закхея, Он сказал: Сегодня надобно Мне быть у тебя в доме (Лк. 19, 5), — и Закхей принял Его с радостью. Фарисеи, и не только фарисеи, роптали на Господа и говорили, что Он пришел в дом к грешному человеку.

А у Закхея покаяние продолжалось и углублялось. И он сказал: Половину имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо (Лк. 19, 8). Здесь тоже речь идет о нас, о нашем выборе: копить свое или отдать нищим. Для этого не обязательно быть человеком богатым в плане денег. Каждый применительно к себе может подумать, в какой степени он дает то, что может давать, и в какой степени он замыкается на том, что имеет. Обратим внимание еще вот на что. Покаянные действия исходили исключительно от Закхея, но сила благодатного преображения была такова, что Господь сказал: Ныне пришло спасение дому сему (Лк. 19, 9), — то есть всей, скажем в современных выражениях, домашней Церкви, которая через это пребывание Господа воистину стала Церковью спасаемой. И Господь заключает это словами: Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее (Лк. 19, 10). Это, если можно так выразиться, модель для наших взаимоотношений с Богом. Здесь достаточно ясно, что именно идет от Господа и как много зависит от человека, с какой готовностью он на это Мне сегодня надо быть в твоем доме отзовется. А перед этим у Закхея была самоотверженная решимость увидеть Господа. В духовной жизни мы часто ставим себе пределы и этим отличаемся от святых, которые своей решимостью снискали истинное членство в Теле Христовом. А Закхей сначала проявил «крутую» решимость и откликнулся на слова Господа. И после этих его действий пришла благодать, а дальше он опять действовал сам. Вот как много зависит от человека.

Иеромонах Игнатий (Шестаков)

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК. О ЗАКХЕЕ

Давным-давно, две тысяч лет назад, жил на земле один человек. Маленький человек, в прямом смысле этого слова. Он был небольшого роста. И стремился этот человек к власти и богатству, был настырным в своем стремлении, властолюбивым и алчным. Про таких людей говорят: «маленький и противный», и очень часто в истории такие люди занимают какие-то важные ключевые положения, потому что физическое состояние влечет их к достижению особой власти. Мы знаем много таких людей в истории.

Человек этот был грешник. И его соплеменники и иноверные, жившие с ним в одном древнем городе, ненавидели этого человека, потому что он, обладая законной властью, имел возможность преследовать этих людей и наживаться благодаря этой власти. Он был чем-то вроде инспектора налоговой службы и не простого инспектора, а руководителя, начальника департамента этого города.

Часто так бывает, что люди в жизни самые грешные и презираемые, ненавидимые народом, вдруг становятся примером для всех нас.

Человека этого звали Закхей (см.: Лк. 19, 1–4). Мытарь, начальник мытарей, сборщиков податей. Он обладал властью и используя ее мог наживаться. Мы видим множество примеров таких людей вокруг себя, и наше общество постоянно скорбит, стенает и говорит о таких людях. Вот таким человеком был Закхей. Но, несмотря на то, что он всего добился в своей жизни, стал начальником мытарей в Иерихоне, чего-то ему не хватало. Полученное богатство и власть не устраивали его, сердце этого грешника чего-то искало, не находило покоя.

Однажды он услышал, что в город пришел Божественный Учитель, Пророк. И он захотел Его увидеть. Любовь в этому Пророку, Сыну Божию, заставила его на глазах у всех людей залезть на дерево, потому что он не мог прорваться к нему лично из-за множества народа. Конечно, нравы две тысячи лет назад у людей были намного проще, и у царей, и у вельмож, но, тем не менее, мы можем представить, что даже в те времена его поступок был смешным в глазах окружавших его людей. Представим себе, что сейчас какой-нибудь инспектор налоговой службы, увидев какого-нибудь святого человека, залезет на дерево для того, чтобы тот обратил на него внимание.

Господь обратился к этому человеку по имени и сказал: «Закхей, слезь, сегодня Мне подобает быть в дому твоем» (см.: Лк. 19, 5). И этот грешник, этот чиновник, хапуша, алчный человек спустился с дерева и, радуясь, как верный слуга повел Спасителя к себе в дом. Там он слушал Его божественные слова, и сердце его исполнялось любовью к Богу. Закхей вскочил и сказал: «Господи, я пол-имения раздам нищим, и всем, кого я обидел, возвращу вчетверо» (см.: Лк. 19, 8).

Примеры таких людей мы видим, к счастью, и в нашем народе. Господь посещает сердца тех самых людей, которые казалось бы закоснели в своем грехе: чиновников, власть предержащих, которых народ часто проклинает за их алчность.

Господь посещает их сердца. А окружающие нередко говорят с завистью и осуждением Христу: «Господи, посмотри, Ты зашел к грешному мужу». Но милосердный Господь пришел спасти мытарей и грешников – всех нас. Он видит помышление человека и входит в дом его сердца, когда видит любовь и искреннее желание к покаянию. «Спасение дому сему, — сказал Господь, — сей сын Авраамов спасся» (см.: Лк. 19, 9).

Вот какой замечательный пример показал сегодня всем этот маленький человек, который две тысячи лет назад жил земле. Хочется пожелать нам всем веры Закхея мытаря, этой готовности принять Христа, несмотря ни на какое наше положение, ни на какие наши грехи. Искренняя вера, иногда наивная, чистая, это и есть спасение для всех нас, мытарей и грешников, которых пришел спасти Господь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ПОКАЯВШИЙСЯ ЗАКХЕЙ

Нынешнее Евангелие (Лк. 19,1-10), братья возлюбленные, учит нас примером начальника мытарей Закхея доброй науке подавать милостыню нищим, каяться делом, а не словом только и удовлетворять ближних за обиды, нами им сделанные. Оно учит всех: и богатых и небогатых — науке деятельного покаяния, науке щедрой и посильной милостыней бедным и воздаянием обиженным приобретать великую и богатую милость и благоволение Господа и вечное спасение души.

Закхей был мытарь, откупщик, или сборщик податей с своих сограждан; а податные откупщики часто собирали подати не без греха, и не без большого греха, — выжимали, так сказать, подати с народа нередко всякими притеснениями и неправдами, только бы взять вдвое, втрое больше того, что сами платили римским чиновникам, назначавшимся из Рима для сбора, и сколько возможно обогатиться на счет народной нужды. И Закхей по этой причине был очень богат и был нелюбим народом, который и прозвал его грешником. Но грешник этот -дивен Ты, Господи, во всех! — с пришествием Господа в Иерихон и в дом неправды очнулся, познал безобразие и гибельность сребролюбия, наживы, неправды с жестокосердием и искренне покаялся Господу во всех неправдах своих и сделался праведником. Господи! — сказал он, — половину имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо.

О, блаженный глас кающегося мытаря, почувствовавшего все блаженство свое от посещения его дома первой Благостью и Источником блаженства разумных тварей! Как переродился вдруг мытарь! Тот, который пред сим знал только искусство наживать и богатеть, теперь вдруг узнал добрую науку подавать и раздавать и тщательно разматывать тот клубок, который прежде усердно наматывал.

Да послужит это примером нам с вами, братья и сестры! Много и ныне, братья мои, между нами, русскими, хотя не именно между нами, есть мытарей жестоких, льстящихся на легкую наживу и неправедное обогащение, только, крайне жаль, неподобных евангельскому мытарю. Закхей, что неправедно нажил, все то и роздал нищим, коих, видно> было немало и в то время, не только в наше, и, кого обидел, тому вчетверо возвратил, а наши мытари, скоро наживающие гораздо более Закхея, обогащаются только сами и не думают неправедно нажитое раздавать бедным или даже — какая дерзость и гордыня! — смеются над теми, которые подают или раздают бедным, по их мнению не заслуживающим куска хлеба, — видите ли, все тунеядцы да пьяницы эти нищие, все будто бы до одного. Оно, правда, легче всех осуждать — разбирать ведь долго, отличать настоящего нищего от ненастоящего. Положим, что и между нищими не без греха, все люди грешны и между ними есть действительные пьяницы и тунеядцы. Но скажу я слово этим строгим судьям — не мое, а Господне, что они скажут на него? Каким судом судите, таким будут судить вас, и какою мерою мерите, будут мерить вам (Мф. 7, 1). Вы чисты и праведны пред Богом, столь строго судящие меньшую братию? А вы, сказал бы я им, вечные добросовестные труженики, воздерж-ники, целомудры, нерастленны до глубины сердца, нестяжательны, — ваше богатство нажито праведными трудами, совесть вас не обличает во лжах, неправдах, во взятках, в праздности, в праздной, питающей корысть игре, в зависти, тщеславии, соперничестве, во взаимной вражде и неприязни, пиршествах, во всякой роскоши и пр.? И вы смеете поднимать бровь и осуждать меньшую братию на голодовку и едва не на голодную смерть? Да разве у бедных железная, из стали слита природа, а не подобострастная и слабая, как и у всех нас, что им не позволительно ни пить, ни есть, ни обогреться в теплом углу после коченения на морозе в течение нескольких часов? Нет, наши мытари жестоки, хотя и в христианской, небесной, любвеобильной вере и родились и воспитались и живут и пользуются ее неисчислимыми благами. Да, впрочем, пользуются ли? Евангельский мытарь сияет светлой звездой деятельного покаяния и милосердия, ему должны подражать мы.

Да умягчит всеблагий и всемогущий Господь сердца наши и сердца всех имущественных и зажиточных людей. В обыкновение вошло только бранить нищих, презирать их, называть тунеядцами, а дать им работу и дело никто не потрудится или дать одежду, чтобы можно было работать па морозе, никто не хочет. Да разве бранью и презрением можно помочь горю? Придите к этим нищим с деятельной помощью: оденьте их, накормите, дайте им дело — и увидите, что они с радостью будут работать. Или без дальних хлопот дайте материальную помощь приходскому попечительству па устройство дома трудолюбия, чтобы оно могло построить его и учредить в нем постоянные работы, чтобы не даром ели хлеб наши и ватин тунеядцы, да позаботьтесь все давать им посильные работы — и не будет тунеядцев. Все они, между прочим, плод и нашего жестокосердия, невнимания, нашей гордыни и самоугодия; не они только виноваты в своей праздности, а и общество. Скажите, что бы вы стали делать, попавши в их среду, ставши на их место? Избави Бог всякого от их участи, и да благодарят Бога счастливцы мира сего за то, что они при всем множестве грехов своих вольных и невольных живут в довольстве, роскоши, что все блага льются им рекой, — да, каются они в своей суетной жизни, в своих играх и забавах, но пусть не забывают, что, когда им очень тепло, и светло, и сытно, и весело, многим, многим очень и холодно, и голодно, и крайне невесело. Аминь.

Иеромонах Игнатий (Шестаков)

РАЗБИВШИЙ ВЛАСТЬ БОГАТСТВА

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Сегодня в Евангелии мы слышали историю о том, как Христос пришел в город Иерихон. Люди услышали, что идет Учитель и Пророк, собрались и ждали Его. Среди них был Закхей, человек богатый и влиятельный, начальник мытарей, занимавшихся сбором налогов; человек, всю жизнь посвятивший не только этому служению, но и через него добыче материальных благ, стяжанию богатства.

Узнав, что в город идет Учитель, он побежал вперед толпы и забрался на дерево, чтобы увидеть и понять, кто Он? Господь, проходя, увидел Закхея и позвал его: «Закхей, слезь, подобает Мне сегодня быть в дому твоем». Он сошел с дерева, радуясь принял Его в дом свой, и когда Христос со Своими учениками был у него в доме, Закхей встал и сказал: «Господи, я пол-имения своего раздам нищим, а кого обидел (то есть ограбил), тому возвращу четверицею (в четыре раза больше)». На что Господь сказал, что «сегодня — спасение этому дому, потому что этот человек назовется сыном Авраама. Пришел Сын Человеческий спасти погибшее» (см.: Лк. 19).

Закхей был ненавидим своим народом, был алчным, жадным, злым. Какими иногда бывают облеченные властью чиновники. Как они могут обидеть, ограбить, обмануть человека, даже посадить в тюрьму. Лишить его того, на что он работал всю свою жизнь. Ужасные истории происходят. Человек, которому дана власть, пользуется ей в первую очередь для того, чтобы обогатиться. Этот страшный недуг терзает и наше Отечество, мы видим, как его история окрашивается в трагические тона, потому что люди, обладающие властью, вместо того, чтобы служить народу, Родине, служат маммоне и обогащаются. Один за другим происходят скандалы, и даже наказание одних, не останавливает других от впадения в этот страшных грех. Все новые и новые несчастные люди страдают от этого.

Но Закхей-мытарь нашел в себе силы побороть этот плен. Непросто найти хоть один пример, чтобы сейчас кто-то из наших современников, облеченный властью Закхея, искренне раскаялся в свой жизни. Не тогда, когда его уже схватили, арестовали и объявили: «Это вор, растратчик, взяточник, казнокрад, коррупционер». А не дожидаясь такого оборота событий, встал и сказал: «Я пол имения своего раздам нищим. И не только пол-имения, но еще тем, кого я обидел, каждому дам в четыре раза больше». Такие примеры – это большая редкость. Хорошо еще, что эти люди, когда становятся известны их дела, начинают каяться, искренне приходят к Богу, пытаются хоть что-то сделать, чтобы очистить свою совесть и как-то загладить грехи, совершенные ими.

Почему так важен пример Закхея? Потому что он разбил, уничтожил власть богатства над своей душой. Почему он это сделал? Не потому, что к нему пришли, например, от царя Ирода или от Понтия Пилата и сказали: «Знаешь, ты слишком много уже награбил, прикарманил и разбогател. Сейчас мы тебя за это посадим в тюрьму, или давай делись с народом». Нет, не поэтому. А потому, что он хотел узреть Христа, хотел приблизиться к Богу и в глубине своей души, может быть неосознанно, понимал, что причина, которая отдаляет его от Бога, тот камень, который висит на его душе и сердце и затворяет его очи и сердце — это его неправедное богатство. И вот этот человек победил свой недуг. И Господь нарекает его сыном Авраама не по рождению только, но по благодати. Он приобщается той благодати, причастником которой был Авраам, когда Самого Бога принимал у себя в гостях.

Но Закхей разорил и другую страсть, плен и тюрьму — тщеславие. Он был человеком знатным, известным в этом народе — в Иерихоне были многие, кто хотел бы посмеяться над ним, увидеть его униженным. Но Закхею это было неважно: желание увидеть Христа, узнать, Кто Он, этот Божественный Учитель, было выше мнения толпы. Он просто побежал как мальчишка, как ребенок и забрался на дерево. Сложно себе представить, что, например, мэр какого-нибудь города побежит и заберется на дерево, потому что узнает, что в город приезжает святой человек.

Вот такой поступок совершил Закхей, такова была его вера, которая тут же столкнулась с непониманием. Что сказали люди, которые окружали Христа и Закхея и видели, что происходит? Они стали говорить, что Христос вошел к грешнику. Они увидели в этом, что Господь себя унизил общением с грешником. А Господь, на самом деле, пришел взыскать и спасти погибших. Тех, кто готов увидеть Христа, возвыситься над мнением этого мира, разбить страшные оковы алчности, тщеславия, самомнения и раздать свое имение нищим и всем, кого обидел, воздать четверицею.

Аминь.

Источник: http://www.pravoslavie.ru/119243.html

(1243)