Проповедь епископа Сильвестра (Стойчева)

в Неделю 33-ю по Пятидесятнице

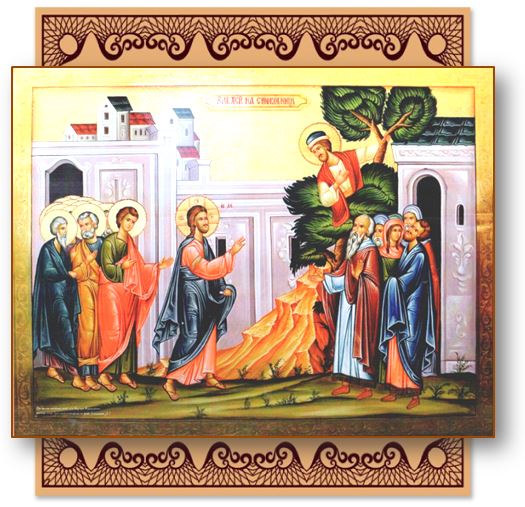

ОБРАЩЕНИЕ ЗАКХЕЯ

1 Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него.

2 И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый,

3 искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом,

4 и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее.

5 Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.

6 И он поспешно сошел и принял Его с радостью.

7 И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку;

8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо.

9 Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама,

10 ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

Евангелие от Луки 19:1-10

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

История обращения человека к Богу всегда взывает удивление. Нередко можно услышать, что человек, в принципе, не меняется после того, как еще в юном возрасте сформировался его характер, привычки, пристрастия. Наверное, опыт жизни покажет, что эти слова правдивы. Но мы, христиане, верим в чудо. И самое большое чудо — это как раз изменение человека. Радикальное изменение, которое может быть выражено лишь при помощи противоположностей: от тьмы — к свету, от смерти — к жизни, от диавола — к Богу, от греха — к праведности. И никакие психологические концепции никогда не смогут понять и пояснить воистину радикальную перемену человека. Не смогут, потому что это действие Благодати Божьей, а не усилий и практик человеческих.

Сегодняшнее евангельское чтение рассказывает об обращении мытаря Закхея. Мытарь — это сборщик податей, то есть налогов. Во времена Господа Иисуса Христа налоги собирались мытарями не в пользу национальной власти, а в пользу той власти, которая владела евреями. Поэтому мытарей презирали в обществе, их считали людьми, работающими на благо завоевателей. Кроме того, система сбора налогов строилась таким специфичным образом, что мытарь получал от власти как бы лицензию на сбор подати. И его задачей было собрать необходимое количество взносов, однако за ним оставалась возможность брать с человека больше необходимой суммы. Соответственно, эту надбавку мытарь забирал себе. Например, мытарю необходимо собрать в пользу казны 50 серебряников. А он собирает 60. Следовательно, 50 монет он отдаст, а 10 — оставляет себе. На практике мытарям удавалось через такую схему зарабатывать немалые, а иногда огромные средства и становиться очень зажиточными людьми. В средствах по сбору налогов мытари были неразборчивыми, а часто и откровенно жестокими. В каком-то смысле мытари того времени также выполняли функции коллектора, и просто выбивали у человека задолженную сумму.

Читать далее Проповедь епископа Сильвестра (Стойчева): Обращение Закхея →

(59)

– Отче, что такое Священное Предание?

– Отче, что такое Священное Предание? – Как передавалось Предание из поколения в поколение?

– Как передавалось Предание из поколения в поколение?

Утр. — Ев. 10-е,

Утр. — Ев. 10-е,

то хочет увидеть Христа, духом должен подняться высоко над природой, ибо Христос выше природы. Высокую гору легче увидеть с холма, чем с равнины. Закхей был мал ростом, но, объятый желанием видеть Христа, влез на высокое дерево.

то хочет увидеть Христа, духом должен подняться высоко над природой, ибо Христос выше природы. Высокую гору легче увидеть с холма, чем с равнины. Закхей был мал ростом, но, объятый желанием видеть Христа, влез на высокое дерево.

«

«