Проповедь протоиерея Вячеслава Резникова

Понедельник. О свободе

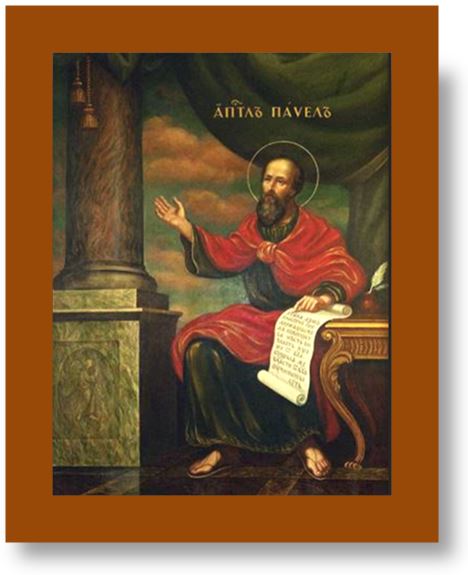

«Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства», – писал Апостол тем, кого прельщал образ ветхозаветного богопочитания. Ведь исход евреев из Египта был не усыновлением, а именно порабощением Богу. Сколько сложных и непонятных предписаний свалилось на их плечи! Почему, например, эта пища считается чистой, а эта – нет? Или почему именно через обрезание, именно таким странным образом человек посвящается Богу? Поистине «раб не знает, что делает господин его» (Ин.15:15). Рабам поручают самое простое, то, за чем легко проследить: не убивай, не кради, не прелюбодействуй. И наказание тоже вполне рабское: смерть. Итак, что же? Обрести свободу и усыновление во Христе, и с сожалением оглядываться назад? Апостол считал это духовной катастрофой: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати».

А дальше видим, как Апостол умеет всякую болезнь обратить в лекарство. Чувствуя упорное стремление некоторых в ветхозаветные времена, он вдруг и сам поворачивает туда: «Скажите мне вы, желающие жить под законом: разве вы не слушаете закона? Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной». Апостол напоминает, что прежде рождения Исаака от жены Сарры у Авраама родился сын от рабыни Агари. И он обращает внимание ревнителей закона, что тот, «который от рабыни», рожден по плоти, рожден по отчаянию; а родить «по обетованию», с Божьей помощью, долгожданного наследника – суждено было именно свободной (Быт.16–17).

Но кроме исторического факта, здесь – иносказание. В этих двух матерях – прообраз двух заветов: «один от горы Синайской [у которой евреи получили закон], рождающей в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии, и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А вышний Иерусалим свободен: он – матерь всем нам» (Гал.4:21–26).

Читать далее Проповеди протоиерея Вячеслава Резникова седмицы 16-й по Пятидесятнице

(18)

День памяти:

День памяти: