Сегодня мы вспоминаем убиенных Вифлеемских младенцев и слышим из Евангелия от Матфея о страшных вещах:

Сегодня мы вспоминаем убиенных Вифлеемских младенцев и слышим из Евангелия от Матфея о страшных вещах:

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет (Мф. 3, 17–18).

Скептики могут усомниться в самом этом факте на том основании, что о нем не сообщает Иосиф Флавий — источник наиболее подробных сведений об Ироде Старшем. Однако почему он вообще должен был об этом говорить? На кровавом фоне правления Ирода, особенно конца этого правления, убийство каких-то младенцев для человека античности выглядело совершенно незаметным. Ирод истребил почти весь дом Хасмонеев, потомков законных правителей еврейского народа, и не остановился даже перед умерщвлением Мариамны, хотя она была самой любимой из его десяти жен. Конец его царствования ознаменовался невообразимыми ужасами, которые завершились убийством его собственного сына Антипатра. Ирод с легкостью отдавал приказы об уничтожении элиты Израиля — книжников и фарисеев. В день своей смерти он повелел казнить 70 самых знатных и уважаемых фарисеев, сказав: «Обо мне плакать не будут, пусть плачут хотя бы о них». Ему ничего не стоило приговорить знатных иудейских юношей к сожжению только за то, что они сбросили с иерусалимского храма римского орла. Император Август, друг и покровитель Ирода, зная иудейский обычай не есть свинины, мрачно шутил: «Лучше быть свиньей Ирода, чем его братом».

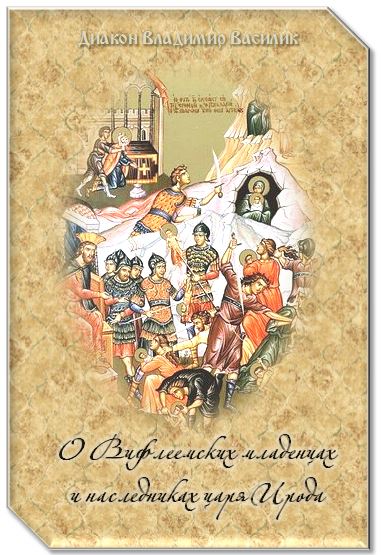

А с другой стороны, кем были дети для античного мира? Это благодаря многовековому христианскому воспитанию дети для нас — центр вселенной. Для античности они были практически ничем и никем. Вспомним слова св. апостола Павла: В детстве наследник ничем не отличается от раба (Гал. 4, 1). Жизнь его сама по себе не имела никакой цены. Согласно римскому праву, ребенок обретал право на жизнь, воспитание и наследство, только если родитель признавал его — брал его на руки пред очагом. В противном случае его запросто могли выкинуть на улицу — на съедение собакам. Читать далее Диакон Владимир Василик: О Вифлеемских младенцах и наследниках царя Ирода

(144)